「生成AIを活用したサイト診断」といった話題は、今やインターネット上にも数多く見つかります。

しかし実際に使ってみようとすると、こんな疑問が浮かぶのではないでしょうか?

- 「どんな情報を渡せば、ちゃんと診断してくれるの?」

- 「診断っていうけど、どこまでやってくれるの?」

- 「結果をどう読み取ればいいか分からない…」

私たちBusiness Architects(以下、ビジネス・アーキテクツ)では、実際に自社オウンドメディア「BAsixs(ベーシックス)」を題材に、ChatGPTを使っていくつかのサイト分析・改善を試みています。まだまだ試行錯誤中ですが、「やり方さえ押さえれば意外と使える」という感触が得られました。

AIだけで完結するわけではありませんが、「誰かにちょっと見てほしい」「壁打ちしたい」「課題の整理をしたい」といった使い方であれば、癖はあるものの十分“AIとの対話だけで完結する”レベルの成果が得られます。

この記事では、実際にChatGPTと一緒にトライした5つの活用事例をご紹介します。方法論ではなく、どんなやり取りをしたか/どう活かしたか/やってみてどうだったかをそのままお伝えする実践編です。

- どこまでAIが役に立つのか

- どんな情報を渡せば的確なアドバイスがもらえるのか

- 逆に、人の目で判断すべきポイントはどこか

そのあたりを、事例を通してリアルに感じてもらえたらと思います。

ChatGPTを使う前に押さえておきたい3つのポイント

実際にChatGPTでサイト診断や改善の壁打ちをしてみると、「思ったよりも役に立つ」と感じる場面が多くありました。

ただし、その“使い方”にはいくつかの癖があるのも事実です。うまく使うには、事前にいくつかのポイントを押さえておく必要があります。

ここでは、ビジネス・アーキテクツが実際に活用するなかで気づいた、最低限押さえておきたい注意点をご紹介します。

① ページを丸ごと読んでくれるわけではない

ChatGPTは、「URLを渡せばページ全体をくまなく読んでくれる」わけではありません。つまり、WebページのHTMLを自動的にクロール・解析するわけではなく、タイトルや見出しといった一部の要素をもとに、推論的に回答することがあるのです。

実際には、URLに含まれるドメイン情報や、ChatGPTが過去に学習した一般的な情報をもとに補完する動きをすることがあり、その場合「どこからが事実で、どこからがAIの推測か」が分かりづらくなってしまいます。

アウトプットの精度を高めたいなら、ページの目的やターゲット、構成要素などをテキストで丁寧に補足して渡すことが大切です。

② 一度に大量の情報を渡すのはNG

サイト分析では、複数ページを比較したくなることもありますが、一度に多くのURLを渡すのは避けたほうがよいです。ChatGPTは、文脈を一度に処理できる量に限りがあるため、大量の情報を渡すと混乱し、「この話はどのページについて言っているのか?」が曖昧になりがち。結果として、的外れな回答になるリスクが高まります。

さらに、ChatGPTには「毎回同じように聞いても、少しずつ出力内容が変わる」という特性もあります。テーマを絞らず複数の話題を一度に持ち込むと、この揺らぎがノイズになりやすく、検討がブレてしまう原因に。

そのため、基本は1ページずつ・1テーマずつに分けてやり取りするのがベター。必要に応じて会話を分けて進めることで、アウトプットの精度や一貫性を保つことができます。

③ 出力結果は“あくまで提案”だと認識する

ChatGPTはあくまでも提案ツールです。出てきた改善案をすぐに実装するのではなく、「そういう見方もあるか」と捉えるのが基本姿勢です。たとえば、競合分析やトーンの調整などでも「なるほど」と思える視点が出てくる一方で、「ちょっとピントがずれているな」と感じることもあります。

とくに注意したいのが、生成AIは「もっともらしいことを、それらしく出力する」のが得意な点です。AIが何を根拠にそう言っているのか、人間側からは中身がブラックボックスに見えてしまうケースもあります。事実のように語られていても、実際には仮説や推論にすぎないことも多いため、「これは事実として述べているのか?」「それとも推測なのか?」を意識的に見極める姿勢が求められます。

実際に筆者も、ChatGPTに指示を出す際は「事実・仮説・推測を分けて出力して」と明示するようにしています。それでも、完全に分離された形で返ってくるとは限らず、推論が事実のように見えるケースもあります。

そのため、最後は人の目で確認し、前提を問い直すことが重要です。

④ 補足:次世代モデルが出ても

この記事は、ChatGPT(GPT-4o)をベースに書いていますが、GPT-4oに限った話ではなく、GPT-5のような次世代モデルが登場しても、大きく変わらない可能性が高いポイントです。(情報量に関しては、トークン処理能力や長文保持は向上するが、「文脈の焦点」がぼやけやすい問題は完全には解決しない。)

GPTは「情報を正確に解釈・選別してくれるツール」ではなく、「こちらが渡した材料をもとにアイデアを出してくれるツール」。

より高性能になったとしても、“何を・どう渡すか”は人の工夫に委ねられるという前提は変わりません。だからこそ、こうした使いこなしの視点が今後ますます重要になります。

この3+1点を頭に入れておくだけでも、ChatGPTとのやり取りがグッと実用的なものになります。次から紹介する具体的な事例でも、これらのポイントが活きています。

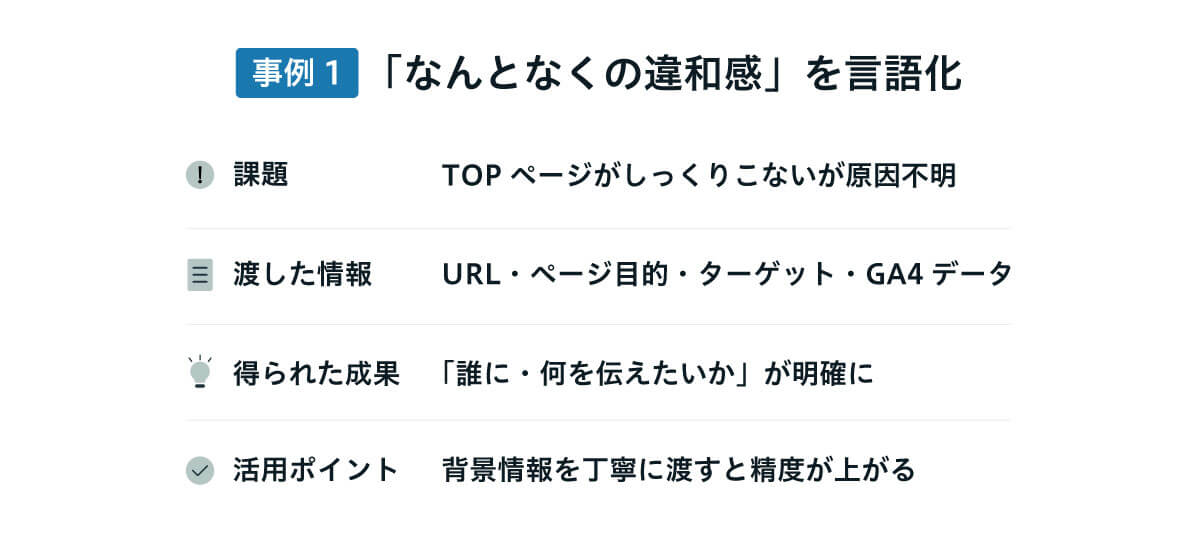

事例①|“なんとなくの違和感”を言語化してもらう使い方

「なんかこのページ、しっくりこないんだよな……」Webの運用や改善に携わっていると、そんな“モヤモヤ”にぶつかることは少なくありません。明確な根拠があるわけじゃないけど、違和感がある。でも、それを言葉にするのが難しい。いわゆる言語化の壁です。

そんなとき、ChatGPTを壁打ち相手にしてみると、意外と突破口が見えてきます。

どんな課題だったか

ビジネス・アーキテクツのオウンドメディア「BAsixs」を改善するにあたり、ページ単位、カテゴリ単位で「どこが分かりにくいのか」「何がネックになっているのか」を洗い出したかった。社内メンバーだけでは作り手の視点が入って偏ってしまいそうだったので、フラットな目線で意見が欲しかった。とはいえ、外部の専門家に依頼すると費用も掛かるので、まずは自分たちの視野を広げたい。そんなときにChatGPTを使って簡易的なアドバイスをもらいました。

ChatGPTに渡した情報

このテーマでChatGPTに渡した情報とその意図は以下の通りです。

- BAsixsのTOPページのURL

- 改善対象ページとして明示。見てもらいたい範囲を明確にしたかったため。

- 会社の事業内容(Web・DX関連支援)

- サイトの背景やビジネスの方向性を伝えることで、分析視点に深みを持たせる意図。

- 想定ターゲット(企業のWeb担当者など)

- コンテンツの受け手をChatGPTに理解させることで、指摘の妥当性を高めたかった。

- サイトの目的(問い合わせ獲得、信頼感の醸成)

- 「何のためのページか」が伝わらないと的外れなコメントになりやすいため。

- 必要に応じて、下層ページの簡易的な情報

- TOPページからリンクされる主要ページの構成や役割を要約して補足。

- GA4やSearch consoleの数値データ

- 滞在時間・離脱率・検索パフォーマンスなどから、仮説の裏付け材料として提示。

返ってきたアウトプット

- ファーストビューの印象に対する違和感や提案

- CTA(問い合わせ導線)の目立ちづらさへの指摘

- 情報の流れが自然かどうかのチェック

- 「誰に向けて何を伝えたいのか」が伝わりにくいという指摘

いずれも、こちらが提示したページの目的やターゲットをふまえて、仮説ベースで気づきを提示してくれる内容でした。

GA4やSearch consoleのデータも渡してみたところ、仮説を裏付けるアウトプットを出してくれたものの、どこまでが事実でどこからが仮説なのかが分かりにくくなったため、事実情報と仮説、推測を分けるようにアウトプットさせたところ望んでいる回答に近づけた気がします。

やってみての気づき(補足ポイント)

URLだけでは、構成やデザインの印象に関するコメントが中心になりがちです。ただし、ページの目的や想定ユーザー像を伝えておくだけで、踏み込んだ提案に変わります。「違和感を言葉にしてほしい」と思っているときこそ、背景情報をできるだけ丁寧に渡すことが有効です。

実施する際のポイント

- 下層ページを見てもらうには、構成を要約して伝える必要あり

- 複数ページをまとめて渡すと混乱するので、1ページずつ分けるのが基本

- 出力された指摘は「仮説」なので、あくまで人の目で検証・判断することが重要

- GA4やSearch consoleのデータなどファクト情報を渡すときは、「このデータを事実として、そのうえで仮説や推測を区別して出力してください」と指示すると、迷わずに済みました。

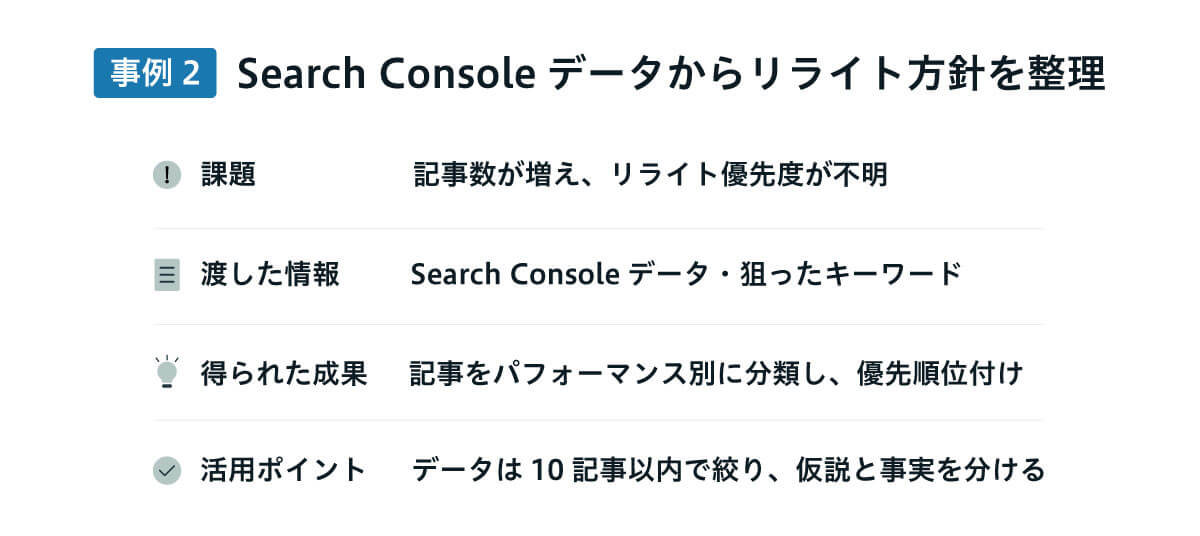

事例②|Search Consoleデータからリライト方針を整理してみた

「ある程度の年数運営していると、検索順位が下降してきた記事も増えてきた。また、狙った意図通りに検索に引っかからない記事もある…いろいろと直したいけど、どれから手をつければいいんだろう?」

オウンドメディアを運用していると、リライトや更新の必要性は分かっていても、優先順位づけや方向性の整理に迷うことがあります。そうしたときに、ChatGPTを壁打ち相手として使い、定量データをもとに方向づけを行ってみたのがこの事例です。

どんな課題だったか

ビジネス・アーキテクツのオウンドメディア「BAsixs」では、運用が長くなってきたことで、掲載記事が増え続けて管理が難しい状況でした。ただし、すべてを同じ熱量で更新するのは現実的ではなく、「どの記事をどうリライトすべきか」を社内で検討していました。Search Consoleのデータはあるものの、数値を並べただけでは解釈が難しく、チームでの共有もしたかったため、整理の壁打ち相手としてChatGPTに相談する形で使ってみました。

ChatGPTに渡した情報

このテーマでChatGPTに渡した情報とその意図は以下の通りです。

- Search Consoleのデータ

- 記事ごとの検索クエリ、表示回数、クリック数、掲載順位などを表形式で整理して入力。また、カニバリが発生している記事については、キーワードごとにURL、表示回数やクリック数、掲載順位なども渡しました。

- 記事タイトルと狙っているキーワード

- どんなキーワードを意識して書かれているかをセットで記載

- ターゲットと記事の目的

- たとえば「Web担当者に対してツール選定のポイントを伝える」など

- どのようにアウトプットさせたいかの分類(事前検討)

- 記事ごとにリライト方針を決めたかったので、記事ごとにSearch consoleのデータを事実として、いくつかのパターンに分類することを事前検討として行っています。

返ってきたアウトプット

- 記事をパフォーマンス別に分類(例:賞味期限切れ型/ニッチで勝ってる型 など)

- 各分類に対して「リライトの優先度」や「何を追加・強化すべきか」の方向性を提案

- タイトル・見出し案、構成のアイデアなども仮説ベースで提示

全体としては、分類と方針付けをChatGPTに任せることで、リライト検討の初期整理がスムーズになった印象です。

やってみての気づき(補足ポイント)

検索データを渡すだけでは、表面的な傾向をなぞるだけのアウトプットになりがちでした。

「このキーワードを狙ってこの成果を出したい」「読者はこういう属性」といった背景情報をセットで伝えると、的確な仮説や改善提案に変わります。

実施する際のポイント

- 数字に強そうに見えても“仮説”であることを忘れずに。

順位やCTRを分析しているように見えて、実際には推論を前提に組み立てているため、裏付けの確認は人の目で行うべきです。 - 渡す表はあくまでシンプルに。

- 行数・列数が多いと処理が曖昧になるので、10記事以内×必要最低限の列数で収めるのがおすすめ。とくに表組の正しい理解はChatGPTは苦手そうでした。

- 流入クエリの確認は別途チームでも見直す。

ChatGPTがキーワードと記事の対応関係を自動で理解するわけではないため、紐づけミスに注意。

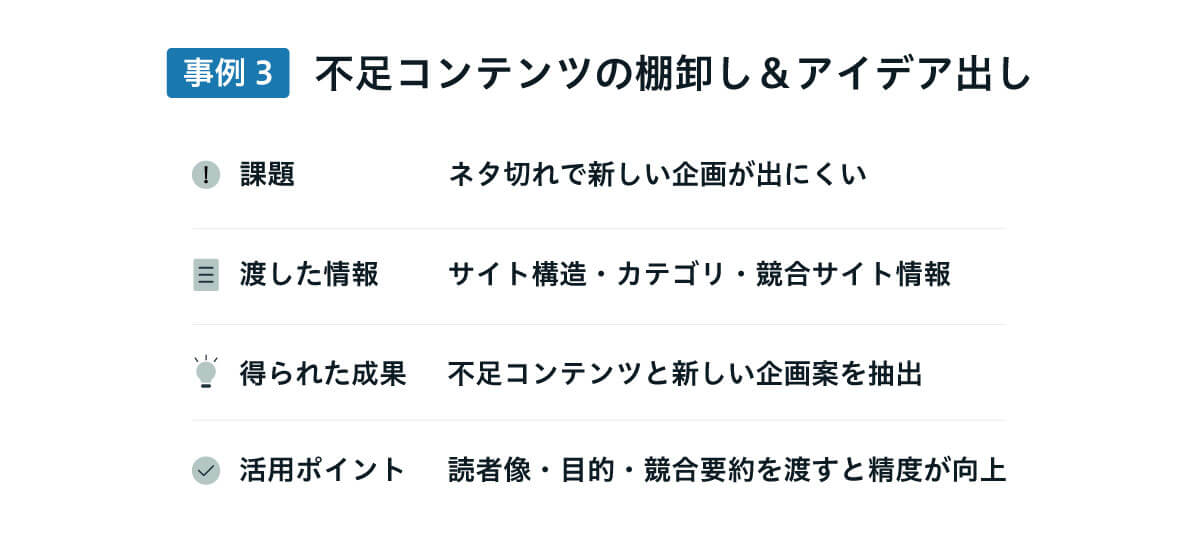

事例③|不足コンテンツの棚卸し&アイデア出し

BAsixsでは、四半期に一度ほどの頻度で記事ネタ会議を行っています(部門ごとにやり方は異なります)。とはいえ、運営歴が5年を超えてくると「もう書けることがない…」「あれ、似たような内容前にもやったかも?」といった声も少なくありません。

ネタ出しが煮詰まりがちなとき、壁打ち相手としてChatGPTを使ってみたところ、思いがけず視点が整理され、新たな企画の糸口が見えてきました。

このときは、サイトの構造や会社の方針などをテキストで渡し、「足りない情報」や「あるとよさそうなコンテンツ」を挙げてもらいました。

今回はその活用例を紹介します。

どんな課題だったか

既存のWebサイトに、どんな情報を追加すればユーザーにとって価値が高まるかを検討してもらいました。

カテゴリ構成や主要コンテンツはある程度揃っているものの、「本当に必要な情報がすべて載っているのか」「ユーザーの検討を後押しできているか」が判断しづらく、ブレストしても似たような案に偏りがち。

そこで、外部視点でのアイデア出しを目的に、ChatGPTを活用しました。

ChatGPTに渡した情報

このテーマでChatGPTに渡した情報とその意図は以下の通りです。

- サイト全体のカテゴリ構成(テキストで要約)

- 各カテゴリや主要ページの目的・ターゲット像

- 想定読者の課題やニーズ

- 競合・類似サイトの情報(「こういう構成もある」という参考情報としてURLや記事の要約、検索順位など)

返ってきたアウトプット

- よくある補完コンテンツ(Q&A、事例紹介、比較ページなど)の提案

- カテゴリごとに「不足しがちな情報」や「導線の穴」になっているポイントの指摘

- 想定ターゲット別に「あると安心できる情報」や「検討を進める材料」などの追加案

- (もとになる記事がある場合)競合と比較した際にどこが優れていてどこが劣っているか。

全体として、「情報を補う」というだけでなく、「どうやってユーザーの不安を減らすか」視点での提案が多く、社内での企画会議にも活用できました。

やってみての気づき(補足ポイント)

ただ「何を足したらいい?」と聞くだけでは、汎用的な案にとどまりがちです。「誰に、何を、どう伝えるサイトか」を明確に伝えることで、提案の具体性と妥当性が大きく変わります。また、競合の構成を要約して渡すと、ChatGPTが相対的なギャップに気づきやすくなり、比較視点でのヒントも増えました。

実施する際のポイント

- 目的の共有が最重要。

サイト構造だけでなく、「何を実現したいサイトなのか」をあわせて伝えること - 競合比較は要約で。

URLを貼るだけでは読まれないため、強みや構造をテキストで渡す必要あり - 実行可否は社内リソースと照らす。

提案されたアイデアをすべて実装するのではなく、自社の体制に合った形で取捨選択を

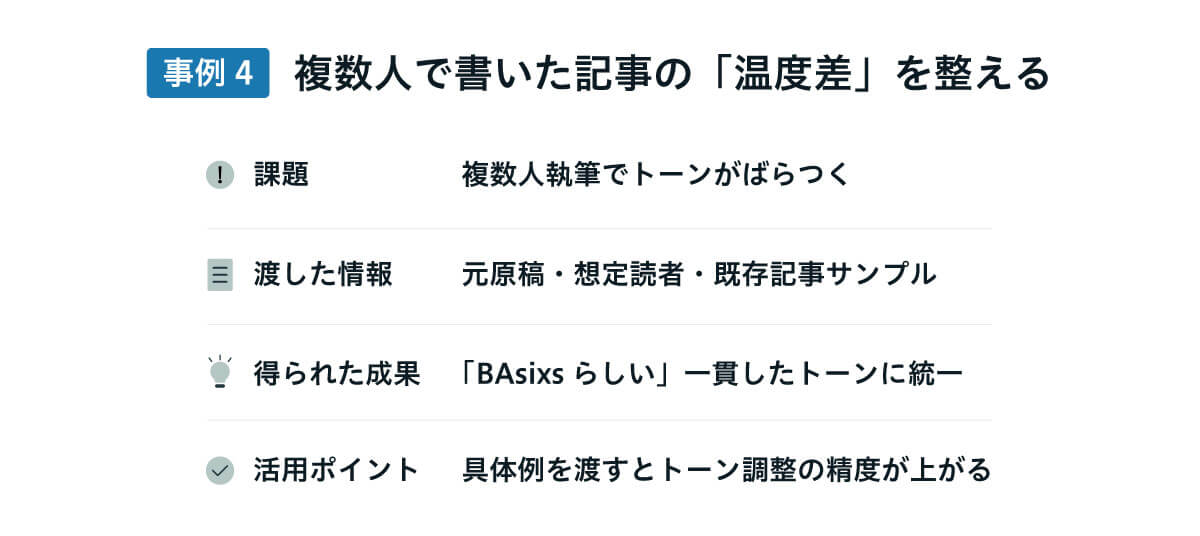

事例④|複数人で書いた記事の“温度差”を整える

オウンドメディア運営では、ライターや編集者だけでなく、企画・営業・技術など、さまざまな立場のメンバーが原稿を書くことがあります。BAsixsでも、メンバーの専門性を活かした記事を重視しているため、自然と「複数人が関わる」体制になっています。

ただし、その分だけ記事ごとに語り口やテンションに差が出てしまい、「BAsixsらしい読み心地」にならないことも。そんなときに、ChatGPTを活用して、文章の校正やトーンの調整を試みた事例です。

どんな課題だったか

複数のメンバーで原稿を書いていると、言葉の選び方や文章のリズム、敬語の使い方などにばらつきが生まれます。記事単体では読めても、メディア全体で見たときに「語り口がブレている」という違和感が残ってしまいます。

一方で、表現の揃え方に明確なルールを決めすぎると、書き手の個性が失われてしまう。そこで、まずはChatGPTを壁打ち相手にして、「読みやすさを保ちつつ、違和感を減らすには?」という視点で調整を依頼しました。

ChatGPTに渡した情報

このテーマでChatGPTに渡した情報とその意図は以下の通りです。

- 元原稿のテキスト(記事ごとに分割)

- 想定読者(Web担当者、マーケティング担当など)

- 記事の目的や伝えたいメッセージ

- 目指すトーンのイメージ(例:「親しみはありつつも、信頼感を損なわない」)

返ってきたアウトプット

- 誤字脱字の指摘と、言い回しの改善提案

- 表現を柔らかくする、あるいは専門性を強調するなど、トーンに応じた書き換え案

- 読点・段落の切り方など、可読性に関する調整

- 書き出しや見出しの別パターン提案(印象のコントロール)

やってみての気づき(補足ポイント)

ChatGPTに「BAsixsらしい」とか「いつも読者に伝えているトーン」といった曖昧な表現を渡しても、なかなか意図が伝わりませんでした。

一方で、他の記事の一部を「こういう感じに寄せてほしい」と例示すると、グッと精度が上がる印象でした。

また、あくまで校正の“補助”として使う感覚が重要。ChatGPTが出す修正案は「読みやすく整える」方向に寄ることが多いため、強めのメッセージや特徴的な言い回しは、人の判断で残すか整えるかを選ぶ必要があります。

実施する際のポイント

- 校正・調整したい対象は、部分ごとに分けて渡す

長文を一度に処理させると、文章全体の文脈をうまく捉えられないことがある - 「トーンの目標」はできるだけ具体的に伝える

抽象的な言葉より、既存記事や他メディアの参考例が有効 - 仕上げの確認は人の目で行う

AIが整えた結果、内容のニュアンスが変わっていないかは必ずチェックする

補足:実は一番役に立ったのは…?

ここまで複数人が書いた内容の調整・校正事例として紹介してきましたが、実は一番役立ったのは「ChatGPTに“自分の言い回しに寄せて”書き直してもらう」使い方でした。

過去に自分が書いた記事や、少し長めのメールなどをChatGPTに渡して、自分の文体の癖を学んでもらったうえで調整してもらう。これだけで、全体の文章に一貫性が出てきて、読みやすさだけでなく「らしさ」も残せるようになりました。

トーン調整の精度が上がったことで、逆に「チーム全体で書き手の色を活かしつつ、トンマナを整える」ことにも使えるのでは?という気づきにもつながりました。いろいろ試してきましたが、正直この“文体合わせ”が一番役立ったかもしれません(笑)

まとめ:AIとの“壁打ち”で、改善の第一歩を社内で

ここまで、BAsixsの運用のなかで実際に行った「AIを活用したサイト分析&改善の試行錯誤」をご紹介しました。

いずれの事例にも共通するのは、「ChatGPTが魔法の答えをくれるわけではない」ということ。むしろ、人が目的や背景を伝えることで、的確な仮説や視点を返してくれる“壁打ち相手”として活用することに意味があります。

本格的な改善は専門家の支援が必要な場面もありますが、まず社内で視野を広げたり、着眼点を増やしたりするには、ChatGPTはとても頼もしい存在です。まだ使ったことがない方も、「気になっていたけどどう聞けばいいのか分からなかった」という方も、ぜひ気軽に試してみてはいかがでしょうか。

よくある質問(Q&A)

Q.ChatGPTはどこまでページを読んでくれるの?

A.現時点(2025年8月時点)では、ChatGPTにURLを渡しただけでは、ページのHTML全体を正確に読み取ることはできません。とくにリンク先や下層ページまでは見ません。1ページずつ、必要な構造や目的などを“要約して渡す”のが基本です。

Q.複数ページをまとめて分析してもらえる?

A.一度に複数URLを渡すと、ChatGPTが混乱したり、情報の粒度がずれてしまうことがあります。基本は1ページずつ丁寧に渡して壁打ちするのがおすすめです。

Q.AIの提案はどこまで信用していいの?

A.ChatGPTの回答は“仮説”です。事実情報と推測が混在することもあるので、人の目でファクトチェックする前提で活用するのが安全です。「こういう見方もあるかも」と視野を広げる目的で使うのが◎。

Q.どんな言葉で頼めばいいか分からない…

A.本記事のように、目的・前提・ターゲットをセットで伝えると、精度が上がります。逆に「なんか見てアドバイスください」だけでは抽象的な答えになりがち。まず“何を知りたいか”を整理してみることが第一歩です!