ページビュー(以�下PV)、参照元、コンバージョン(以下CV)率、エンゲージメント率、イベント計測などなど…

アクセス解析は見なければいけないデータがたくさんありますよね。「結局のところ、何を見れば良いのか」「何に注目すれば良いのか」「このデータって良い数字?悪い数字?」と迷ってしまう。専門的に勉強をしようにも、日々の業務に追われてそこまで手が回らない。という方も多いのではないでしょうか。

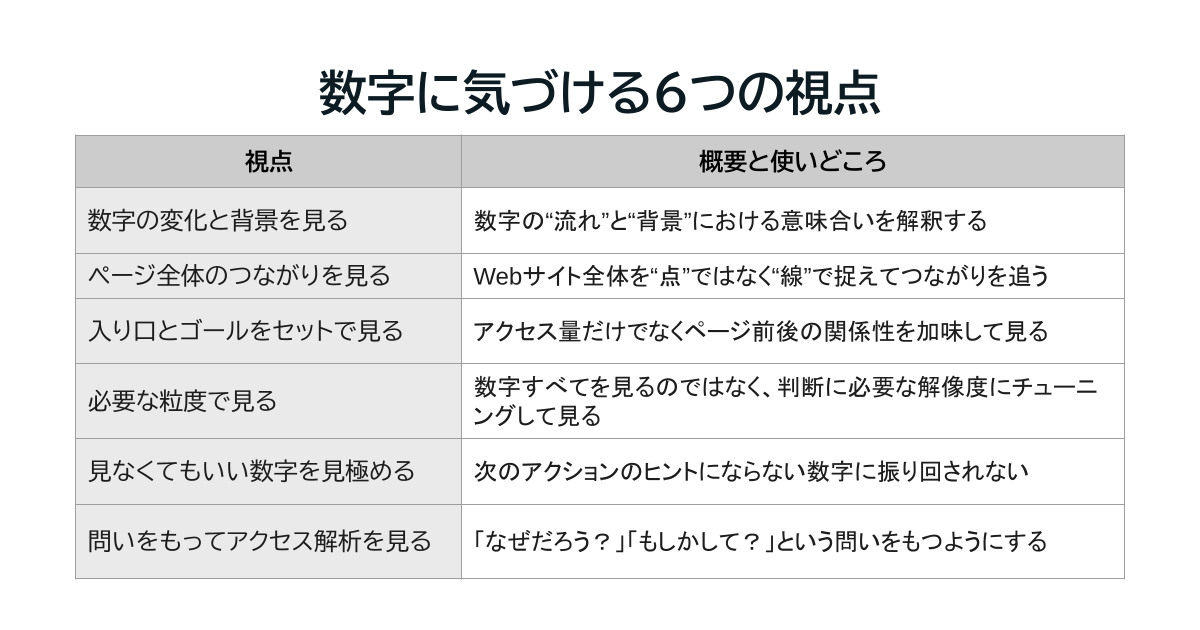

この記事では、そうした方に向けて、アクセス解析における「数字をどう見るか」の視点を6つご紹介します。

- 数字の変化と背景を見る

- ページ全体のつながりを見る

- 入り口とゴールをセットで見る

- 必要な粒度で見る

- 見なくてもいい数字を見極める

- 問いをもってアクセス解析を見る

難しい知識ではなく、すぐに実務で活かせる内容となっています。『気づきの見つけ方』を学んで今日からの業務に活かしましょう。

数字の“変化と背景”を見る

毎月のアクセスレポートを開いて、「今月のPVは◯◯、CVは◯◯……」と『今この瞬間』の数字にばかり目がいってしまうことはありませんか?

確かに現時点の数値は大事ですが、それだけを見て良し悪しを判断するのは、少し早計かもしれません。

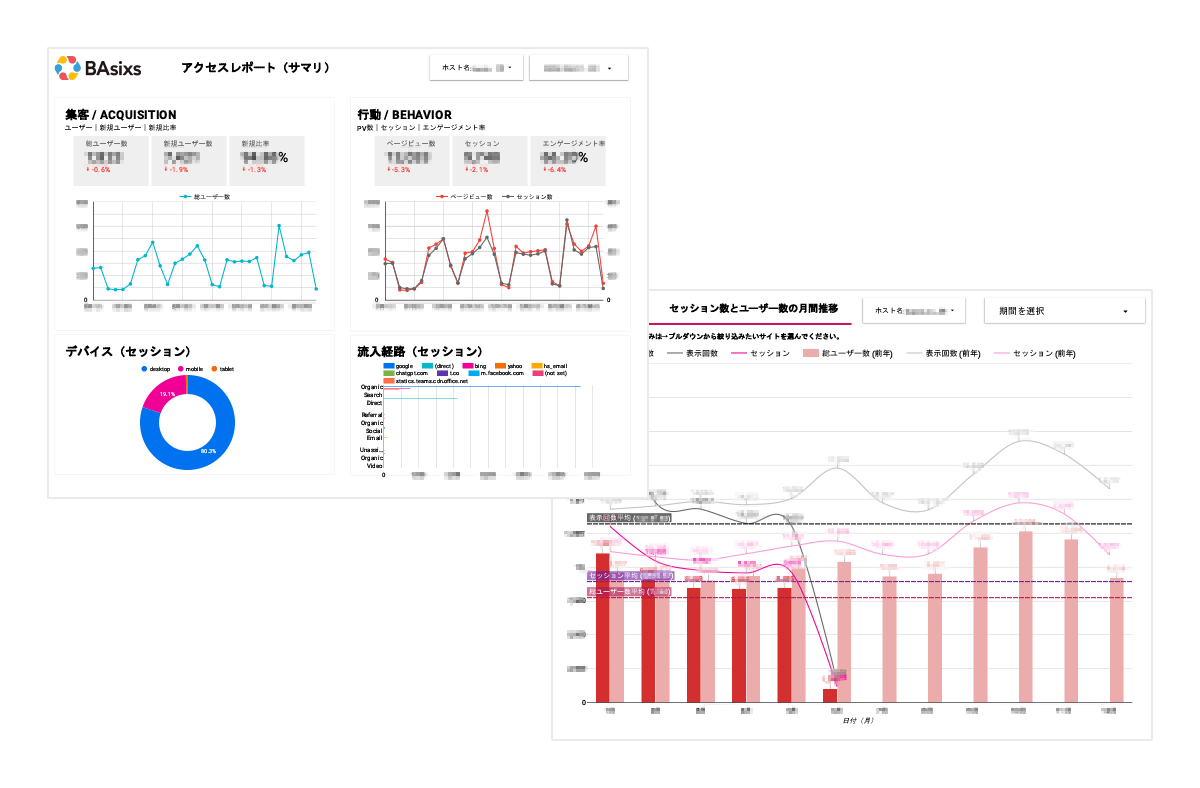

数字を見るうえでまず意識したいのが、「変化の流れ」と「その背景」をセットで捉えるという視点です。たとえば「今月はCVが減ったな」と感じたら、まずは前月比・前年同月比で変化の傾向を追いかけてみる。そしてその変化が、社内の施策(広告出稿量の変化、コンテンツ更新の変化、メルマガ配信の有無など)や外部の動き(季節イベント、社会トレンド、業界ニュース)とどう関係しているかを探ってみましょう。

こうした「変化と背景」の視点をもつことで、単なる数字の増減が、原因の仮説や次の打ち手につながる『意味ある情報』へと変わります。逆に言えば、文脈を無視して数字だけに囚われてしまうと、誤った解釈や対策につながってしまうこともあります。

経験上、アクセス解析の仕事で求められる数字(の報告)は、その瞬間を切り取ったものより、“流れ”と“背景”の中で数字の意味合いがどのようにあるのか、その解釈を求められることのほうが多いです。「増えた/減った」と一喜一憂する前に、「なぜそうなったのか?」「何が起きていたのか?」という問いを添える。それが、数字を見るときの最初の一歩です。

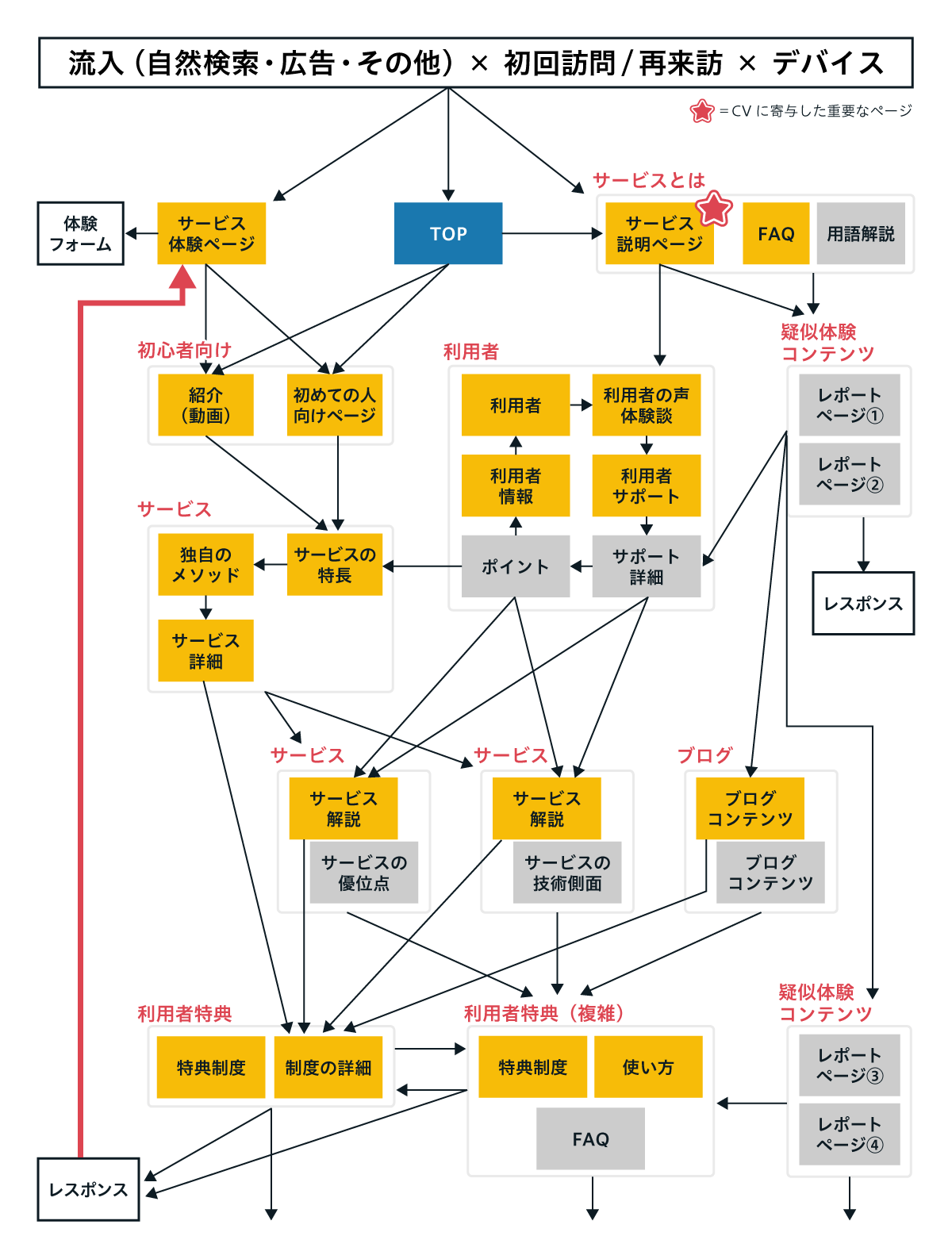

ページ全体の“つながり”を見る

たとえば「このページ、PVがすごく多いんですよね」と言われたとき、あなたはどう返しますか?

確かにPVが多いのは良いことに見えます。でもそのページから最終的な成果(CV)につながっているのでしょうか?「ネガティブだなぁ」と思われてしまうかもしれませんが、一歩引いて、最終的な成果やビジネス上の成果とどう関りがあるのかといった疑問をもつ癖をつけたいところです。

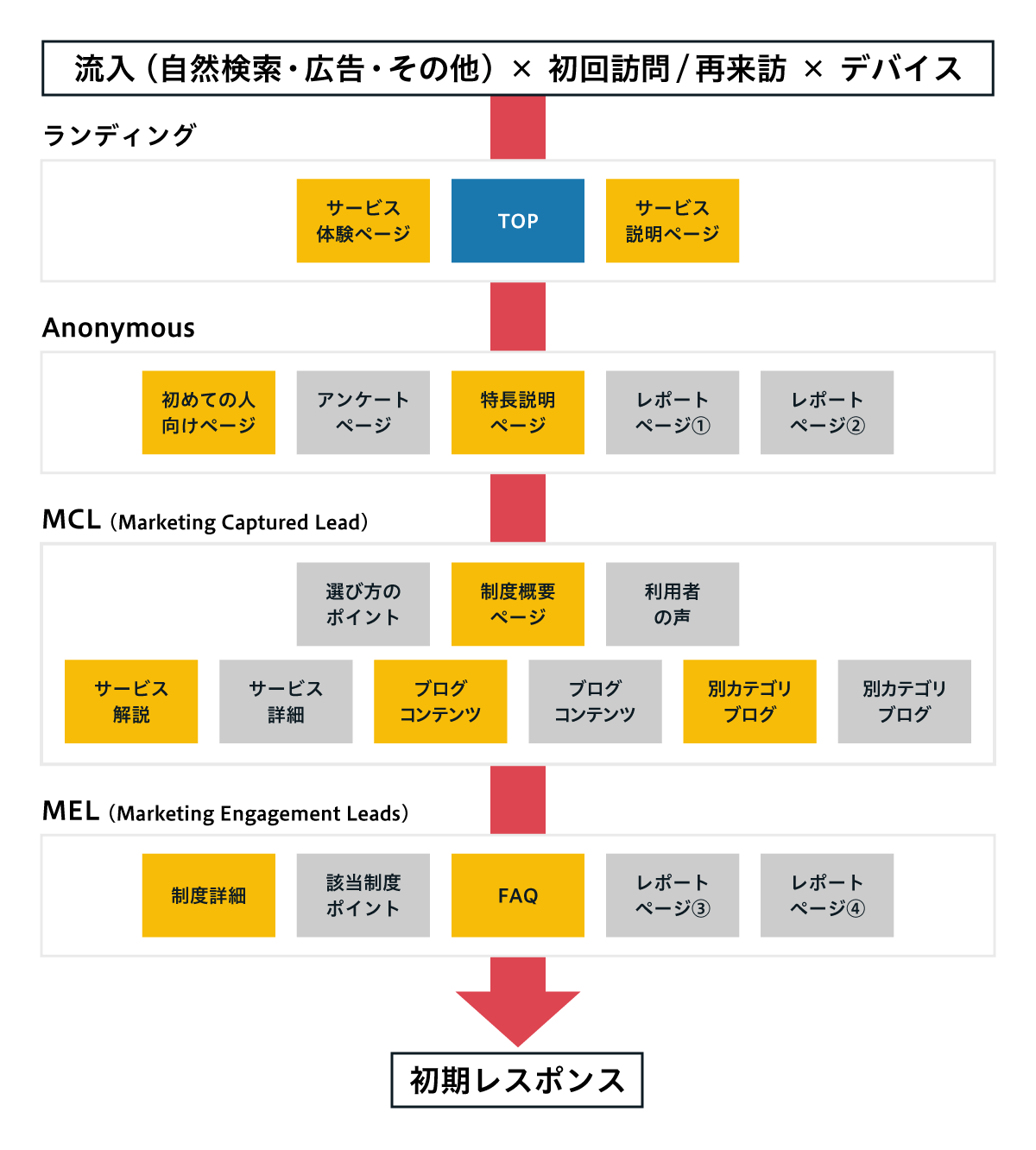

つまり、Webサイト全体を“点”ではなく“線”で見る。これが「全体のつながりを見る」という視点です。PVが多くても、CV導線から外れてるページだったり、離脱率が極端に高いページだったりすれば、“注目されているけど活かせていない”ページ。と位置づけることができるでしょう。逆に、PV数は少なくてもCV貢献度が高いページもあるかもしれません。

サイト構造を駅にたとえるなら、PVが多いのは「人通りの多い出入口」、CVに貢献するのは「目的地につながる出口」です。人がどこから入り、どこに向かい、どこで迷ってしまっているのか。サイトの構造と数字の動きを照らし合わせてみることで、数字の意味合いは変わりますし、それによって打ち手も変わります。

駅によっても横浜駅や新宿駅、大阪駅のように出入口が複数ある駅もありますし、シンプルな構造の駅もあり様々です。同じようにWebサイトも様々です。1ページ1ページの数値で判断せず、「このページはサイト全体の中でどう機能しているか?」という視点をもつこと。それが、レポートの“つながり”を読み解く第一歩です。

入り口とゴールをセットで見る

「この流入経路からのアクセスが多いな…」レポートを見てよくある気づきですが、アクセスに加えて、前後の関係性などを加味して見る癖をつけましょう。

Webサイトのアクセス解析では、入り口=流入元を重視する傾向があります。SNSから来た、検索から来た、広告から来た…。しかし、そのユーザーはその後どう行動したのか?どこで離脱したのか?ゴールであるコンバージョン(CV)まで到達したのか?出発点だけを見るのではなく、少し先まで見て判断をしたいところです。

この視点で見直すと、「アクセスは集まるけど、直帰率も高い」「少ないアクセスでもCV率は高い」などのパターンが見えてきます。実際、SNSからの流入はバズったりで増加することも多い一方で、CV率が極端に低く、ボリューム的には目立たないキーワードによる検索流入のほうが“静かに成果を出している”ケースも少なくありません。

狙ってバズを生めるのでなければ、アクセスは少なくとも静かに成果を出すケースを増やしていく施策のほうが再現性がありますね。ゆうなればホームランを狙うのではなくコツコツヒットを打つ。

重要なのは、「どこから来たか」だけでなく「どこまで進んだか」をセットで見ること。入口(流入)と出口(CV)を1本の線でつなげて初めて、流入施策の“本当の意味”が見えてくるのです。

“必要な粒度”で見る

アクセス解析の画面を前にすると、ついつい深掘りしたくなるものです。特にGA4になってから「探索」機能を使う場面が増えたため、ついつい深堀して時間があっという間に過ぎていってしまう、なんて経験をしたことがある人も多いことでしょう。

「このボタン、何回クリックされてる?」「ユーザーは何秒滞在してる?」「国別には?」「流入経路は?」「ランディングページは?」「セグメントは?」などなど、データを細かく見ることができる分、どんどん“ズームイン”したくなる気持ちはとても分かります。仕事を度外視すれば(できませんが)、楽しいですよね。

でも、細かく見れば見るほど判断がブレる、という落とし穴があるのも事実です。

たとえば、1週間単位で数字を見て一喜一憂していたけど、月単位で見ると自然な変動だった。あるいは、ランディングページの直帰率が気になっていたけど、そもそも単発で完結するページだった。セグメントを深堀すればするほど表示される数字が変わってしまい解釈に迷いが生じた。などなど例を出せばどんどん出てきそうです。

そんな際に大事な視点は、“どの粒度で見ると判断しやすいか”を見極めること。週単位?月単位?ページ単位?デバイス単位?何が知りたいのか、見る目的によって、適した粒度は変わってきます。

すべてを細かく見るのではなく、“判断に必要な解像度”にチューニングする。数字を見るという行為は、情報の量ではなく、「見えるようにする工夫」の積み重ねでもあるのです。

“見なくてもいい数字”を見極める

先ほどの話と似ていますが、アクセス解析に慣れてくると、つい「あれもこれも」と見たくなってしまうものです。でも、ここにも“落とし穴”があります。

たとえば、「PVは急増したけどCVは横ばい」「SNS経由のセッションが増えたけど離脱ばかり」──こんなときに意識したいのが、“それ、本当に見て意味ある?”という問いです。

一時的なバズや、偶然リンクを拾った流入、あるいはキャンペーンのノイズ。データの中には「成果に直接関係しない数字」も多く混じっています。それらを真に受けて判断すると、むだな対策や誤った仮説につながりかねません。

本当に見るべき数字とは、先ほども書きましたが「判断につながる数字」です。「判断」を少し開いて書くと、施策の良し悪しを測れるもの、次の行動のヒントになるもの、他の指標と連動する関係性の中で役割をもっているものとすると分かりやすいのではないでしょうか。

「その数字は何を意味するか」「見たあとにどう施策を展開できるか=動けるか」で優先順位をつけていく。それが、“情報に振り回されない読み方”につながります。

“問い”をもってアクセス解析を見る

最後の項目です。アクセス解析の数字は、ただ見ているだけでは意味がありませんし、数字以上のものを示してはくれません。「いくつである」「増えた」「減った」という事実は教えてくれますが、「なぜ?」については教えてくれません。「なぜ?」を考えなければ、そこから先には進めないのです。これが最後の視点です。

CVが下がっていたとしたら、「広告を止めたのが原因?」「新しいLPが効いていないのか?」と常に問いを立てること。その問いが、改善の“きっかけ”になります。問いがあるからこそ、どの数字を見るかが決まり、見方が深くなり、考えが動き出し、施策となっていくわけです。

逆に、「ただなんとなく見ている」状態では、数字は“増えた/減った”以外の情報をなかなか教えてくれません。

仮説をもって数字を見るというのは、正解を当てることではありません。

“なぜだろう?”、“もしかして?”という気づきの起点をもつことが、次のアクションにつながる視点になります。

数字を見るときは、「何を知りたくてこの数字を見ているのか?」という問いを添えてみてください。それだけで、レポートの中の数字が、今までよりずっと“自分に関係のある情報”として見えてくるはずです。

まとめ:「自分(自社)にとって意味のある数字」を、目的に応じてどう読むか

アクセス解析は、すべての数字を完璧に理解する必要があるわけではありません。大切なのは、「自分(自社)にとって意味のある数字」を、目的に応じてどう読むかということ。

今回ご紹介した「数字に気付ける6つの視点」

- 数字の変化と背景を見る

- 数字の流れと背景における意味合いを解釈する

- ページ全体のつながりを見る

- Webサイト全体を点ではなく線で捉えてつながりを追う

- 入り口とゴールをセットで見る

- アクセス量だけでなくページ前後の関係性を加味して見る

- 必要な粒度で見る

- 数字すべてを見るのではなく、判断に必要な解像度にチューニングして見る

- 見なくてもいい数字を見極める

- 次のアクションのヒントにならない数字に振り回されない

- 問いをもってアクセス解析を見る

- 「なぜだろう?」「もしかして?」という問いをもつようにする

これらは、決して“正しい見方”を押しつけるものではなく、「気づきやすくなるためのコツ」のようなものです。

数字に意味を与えるのは、見る人自身です。だからこそ、「なんとなく数字を見る」から一歩進んで、「知りたいこと」「解決したいこと」に照らして数字を読んでいくことで、レポートはもっと実務に役立つ道具になります。

明日からのアクセス解析が、「ただの数字を眺める時間」ではなく、次の一手に気づける時間になりますように。

Business Architects(ビジネス・アーキテクツ)のデジタルマーケティング支援サービスでは、お客さまのWebサイトで発生する各種データの整備、データ分析や施策の支援まで、実務に寄り添ったサポートを行っております。ビジネスにおける課題や目標に合わせて、伴走するパートナーとして各種ソリューションをご提案できますのでお気軽にお問い合わせください。