Webサイトの使いやすさは、ビジネス成果やユーザー満足度を大きく左右します。では、その使いやすさをどう高めていけば良いのでしょうか。

Business Architects(ビジネス・アーキテクツ、以下BA)では、その答えを探るために、デザイナーやエンジニアだけでなく、ディレクターや営業、マーケティングなど多様な職種が参加する勉強会「UI/UX分科会」を開催しています。

立場の異なるメンバーが使いやすさを自分ごととして考え、実践につなげていく取り組みとは?その全体像と参加者たちのリアルな声をお届けします。前編では、分科会��リーダーの相馬さんに、活動の全体像や“理想のUI/UX”を追求するうえで大切にしている考え方について伺いました。

BAの分科会で見えた“使いやすさ”の正体

- <前編>「理想のUI/UX」とは何か?(本記事)

- <後編>UI/UXを考える「文化」を醸成する

インタビューを受けた人

![プロフィールアイコン(イラスト):デザイナー、Web解析士 相馬]()

- 相馬クリエイティブグループ/リーダー/デザイナー、Web解析士(ビジネス・アーキテクツ)

紙媒体の制作会社数社でデザイナーとして広告デザインやカタログデザインに従事した後、2019年にビジネス・アーキテクツ入社。 入社後は様々な案件でWeb制作を学び、その後大手ICT企業のオンサイトチームに参加。デザイナー、ディレクターとして業務に携わる。 現在はリードデザイナーとしてグローバルサイト構築やコーポレートサイトの構築・運用に携わりながら、2025年よりグループリーダーとしてデザイナー育成にも注力。

BAの「UI/UX分科会」ってどんな取り組み?

そもそもBAが行っている分科会とは、どのようなものでしょうか?

相馬:少人数グループによる社内勉強会制度です。2024年からスタートしました。2025年10月現在で、「情報設計分科会」「コンポーネント分科会」「マーケティング分科会」など、テーマごとに全部で15ほどの分科会があります。

運営は各分科会のリーダーに任されていて、その分野に長けている社員が講師を務めたり、あるいは資格取得系の分科会では外部講師を招いたりと、週に1回ほどのペースで業務時間内に活動しています。

自由参加制ですが、原則、社員はいずれかの分科会に所属することになっています。掛け持ちもOKです。皆さん、自分の関心のある分野やキャリアパスに基づいて所属する分科会を決めているようです。

では相馬さんがリーダーを務めるUI/UX分科会では、どのようなテーマで活動をしているのでしょうか?

相馬:“理想のUI/UXの追求”というテーマで活動しています。実はUI/UX分科会は昨年、「人間中心設計(HCD)専門家」という資格取得を目指すための分科会としてはじまりました。

当時は外部講師の講義によるテキスト学習が中心だったのですが、今年度は自分たちで活動内容を考え、より根源的なテーマに迫ることにしました。具体的には、いま実際に公開されているWebサイトやアプリを教材にして、UI/UXの問題点を探し出し、皆で改善点を議論するという活動をしています。

昨年より、さらに実践的な内容になったということですね。しかし、こうしたUI/UXの改善の取り組みは、実案件でも日々行っていると思います。あらためて分科会で実施する意義はどこにあるのでしょうか。

相馬:たしかに、実案件でもUI/UXの改善は日々行っていますが、納期や予算といった制約がある中では、どうしても“現実的にできる範囲”での改善にとどまりがちです。また、お客さまからすでに明確になっている課題についてご相談いただくことが多く、「そもそもどこに根本的な課題があるのか」を自分たちでゼロから探る機会は意外と少ないのです。

だからこそ今回の分科会では、あえてそうした制約を取り払い、“理想のUI/UXをとことん追求する”ことをテーマにしました。実案件では経験できないことを分科会でやってみて、「このサイトやアプリの本質的な課題はどこにあるのか」を常に考える癖を身につけられたら良いなと思っています。

自主性を重んじるUI/UX分科会の進め方

では、UI/UX分科会は具体的にどのように進行しているのでしょうか?

相馬:まず参加メンバー9名を職種、職歴などのバランスを考慮して、A・Bの2チームに分けました。そして、まず各自にUI/UXに問題があると感じたWebサイトやアプリを持ち寄ってもらいました。

旅行予約サイトやレシピサイト、お店の会員証アプリなど、自分たちが実際に使ってみて、不便さや違和感を覚えたものの中から、今回、ある鉄道会社の座席予約サイトを改善対象の教材として選びました。

教材として決まってから、このサイトをメンバーで使ってみたのですが、やっぱり「なんだか使いづらい」という意見が多かったですね。この「使い勝手の悪さ=UI/UXの課題」がどこにあるのかを、次の7つの手順で進めました。

- 企業調査

- 対象企業の業種や事業内容、想定ユーザー層を把握する

- 現状サイト分析

- UI構造や導線を整理し、課題を抽出する

- 課題整理

- 「2.現状サイト分析」で抽出した全ての課題をUI項目、UX項目で分類し、それぞれ改善案を検討する

- ペルソナ・カスタマージャーニーマップ作成

- ユーザー像と行動フローを可視化する

- 画面遷移図・ユーザーストーリーマッピング

- 利用シーンを時系列で整理する

- 情報設計・ワイヤーフレーム

- 構成案を図式化し、操作性を検証する

- デザイン

- 改善案をもとにビジュアルに落とし込む

まずは、各チームで「①企業調査」から着手しました。

それから「②現状サイトの分析」を踏まえて「③課題を整理」し、「④ペルソナやカスタマージャーニーマップを作成」。次に「⑤画面遷移図やユーザーストーリーマッピング」に進みます。

その後、「⑥情報設計とワイヤーフレーム」の整合性を確認し、最終段階ではこの座席予約サイトを徹底的に使いやすく「⑦デザイン」する、ということに挑戦したいと思っています。

図:メンバーが持ち寄ったサイト・アプリの候補例

その座席予約サイトのどこに問題があるのでしょうか。

相馬:例えば、「前のページに戻る」ボタンの位置がページごとにバラバラだったり、「?」アイコンが突然登場して機能説明が表示されたり、作り手側の都合で考えられたデザインが多く見受けられる点です。

UI/UXの不備というのは、自分がいちユーザーとして使うとよくわかるのですが、作り手になると、途端に見えなくなってしまうものです。「徹底的にユーザー目線でUI/UXを考える」というのも、この分科会でやりたいことです。

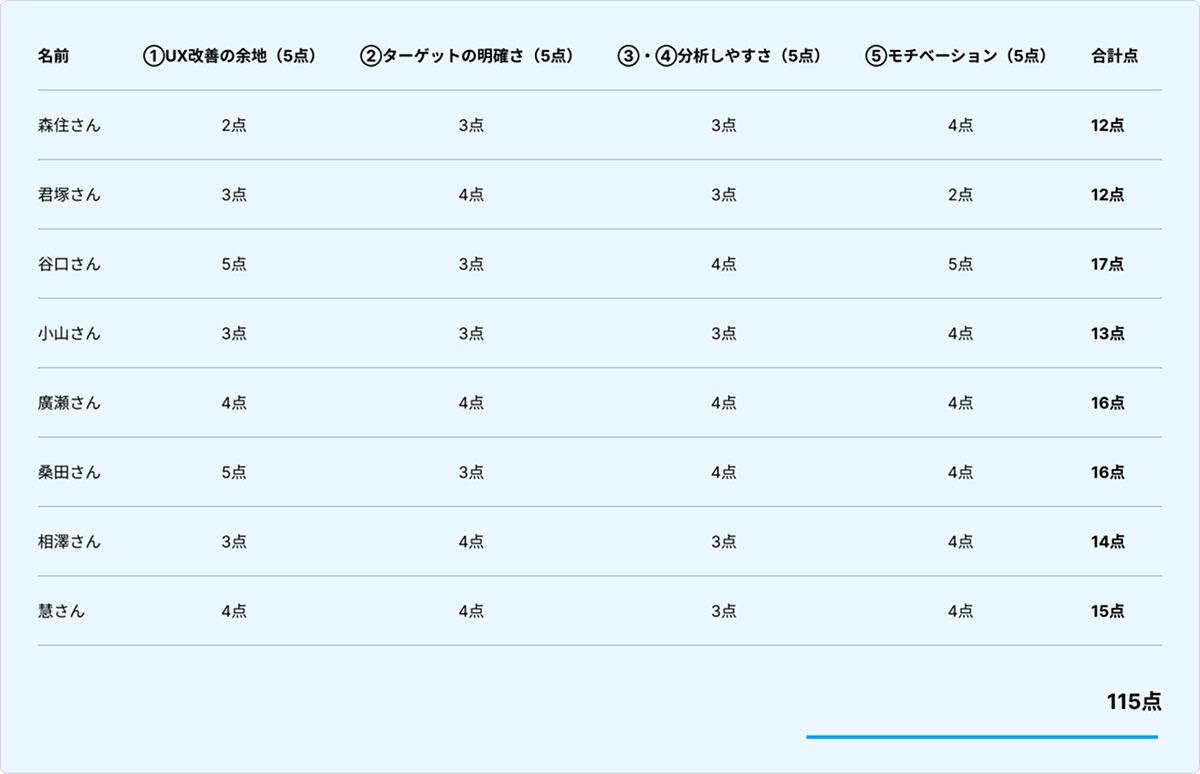

図:持ち寄ったサイトをメンバー全員で採点し教材を決定

「UI/UX分科会」は、おもにオンラインで行っていると聞きました。リーダーとして進行するうえで気をつけていることはありますか?

相馬:あくまで進行役に徹することにしています。各ステップの冒頭で進め方や留意点をレクチャーしたあとは、私はミュートにして、各チームに進行を任せています。これは、メンバー自身が主体的に課題を発見して、解決策を導き出すプロセスを体験してほしいという思いからです。

特に若いメンバーには、単にクライントから与えられた課題をこなすだけでなく、このサイトの何が問題なのか、なぜ使い勝手が悪いのか、そうした本質的な課題を見つけ出す力を身につけてもらいたいですね。

また、デザイナーだけでなく、ディレクターやエンジニアの方も参加してくれているので、「チームで協力して課題を解決する」という経験もしてもらいたいと思っています。そのため、あえて私のほうで個別の役割分担はしていません。

臨機応変に、例えば実務経験が少ないメンバーにあえてファシリテータを務めてもらうなどして、意見を言いやすいよう工夫しています。それぞれのメンバーの発言機会が増えれば、自身の専門領域以外の業務にも触れることができて、UI/UX改善プロセス全体への理解を深めることにつながると思っています。

自由闊達な雰囲気でディスカッションが行われているんですね。

相馬:そう感じます。ここまでの半年を振り返ると、ディスカッションで誰ひとりとして相手の意見を否定することがないのが印象的です。常に「まずは相手の意見を尊重する姿勢」で臨んでくれているのが、主催者として本当にうれしいですね。

例えば、メンバー同士で意見の相違があった場合でも、どちらか一方の主張を押し通すのではなく、「双方が納得できる別の案を考えてみよう」という感じで議論が進められていきます。

根拠となる調査データやユーザー視点に立ち返りながら、客観的な事実に基づいて考察を重ねていく。あくまで「ユーザーにとって何が最良か」を共通のゴールとして目指しているからこそ、対立も起きません。

こうしたプロセスを数多く経験することで、「どちらか一方の意見を採用するのではなく、お互いの良い点を組み合わせて、より最適な解決策を導き出そう」というスタンスで実案件にも取り組めると思います。チーム力の大切さを体感してもらいたいですね。

お客さまのビジネスを成長させる“戦略パートナー”になるために

では、これまでの「UI/UX分科会」の成果についてお聞かせください。相馬さん自身、分科会を通じてUI/UXの考え方に新たな変化はありましたか?

相馬:実は以前は、ユーザー視点の使いやすさや体験の質にばかりに焦点を当てていました。しかし昨年、社外で行われたUI/UX講習会に参加したことで、「ビジネスとしての整合性」「技術的な難易度」などのより広い視点でUI/UXを考え、バランスを取る感覚が身についたと思います。

ただ、今年の分科会の経験が直接的に実務に役立つのは、もう少し先になると思います。私がこの分科会を通じてメンバーに期待しているのは、「自分の意見を論理的に表現できること」「他者の意見を尊重し、建設的に議論できること」「目の前の課題だけでなく、その本質的な原因を発見する姿勢を身につけること」の3つです。

これらの力は、提案書作成やクライアントとの打ち合わせなどを含め、あらゆる実務の場面で不可欠なスキルです。分科会での主体的な課題発見と解決のプロセスを通して、メンバーがこれらのスキルを習得し、実務で活かしてくれることを願っています。

最後に、あらためて他社や他チームにはない「BAならではのUI/UXの強み」を教えてください。「UI/UX」の視点で、BAがお客さまに提供できる価値とはなんでしょうか?

相馬:UI/UXの議論は、往々にしてデザイナーやエンジニアといった特定の職種に偏りがちです。しかし、BAは「ビジネスゴール」「システム要件」そして「ユーザーのニーズ」という3つの要素を全体として捉えることができます。

こうした強みがあることで、ユーザーにとって最高の体験を提供しつつも、ビジネス上の成果を最大化し、かつ技術的に実現可能な、バランスの取れたUI/UX改善を推進できる。これこそが、他社や他チームにはないBAの強みだと確信しています。

従来、Webサイト制作の仕事は、お客さまの希望を整理し、要件に落とし込むことで十分とされていました。しかし、時代が進んだいま、「なぜこのサイトがビジネスの停滞につながっているのか」といった一歩踏み込んだ役割も求められるようになってきています。

そして、こうした課題解決の相談役を担うためには、UI/UXの視点をもつことが必要不可欠です。単なる要件定義の代行者ではなく、ユーザーの行動や感情の背景にある課題を読み解き、お客さまのビジネス成長をともに考えていく。私自身、まだまだ勉強中ですが、そんな戦略的パートナーとしての役割を担っていきたいと思います。

編集後記:“使いやすさ”はひとりでは作れない

取材を通して印象的だったのは、相馬さんが何度も口にしていた「UI/UXはチーム全体で育てるもの」という言葉でした。今回の取材を通じて強く感じたのは、「UI/UX」は決してデザイナーだけの領域ではないということです。ディレクター、エンジニア、営業やマーケティングなど、多様な視点が合わさってこそ、“本当に使いやすい”体験を形づくられます。

立場や専門性の異なるメンバーが「ユーザーにとって何が最良か」を共通のゴールにできた時、組織の力は最大化されます。使いやすさは誰かひとりのセンスや経験だけで生み出せるものではなく、多様な視点の交わりから磨かれるものだと思います。

後編では「UI/UX分科会」の参加メンバー9人に、これまでの成果や具体的な取り組み、そして今後の意気込みについて伺います。果たしてどんな使いやすさが生まれつつあるのか、ご期待ください。

この「使いやすさを育てる文化」が、BAのUI/UX支援の根底にあります。