マーケティングオートメーション(以下MA)ツールやWeb接客ツールを導入していても、なかなか手応えが得られない──そんな声をよく耳にします。日々さまざまな施策を試す中で、“ユーザーの熱が高まっている瞬間”に、どんなアクションを設計するか。「今」の視点を加えることで、施策の成果を大きく変えることができます。

本記事では、実際の業務現場で実践し、確かな効果が得られた施策を5つ紹介します。たとえば、記事冒頭にフォームを置くことでCVを倍増させた事例、ワンクリックの軽い行動でCookie紐づけを進めた事例、名刺交換直後の即時メールで高開封・高クリック率を実現した施策など、それぞれ“今このタイミングで動かす”ことを意識した設計が共通点です。

多くはMAツールを起点とした施策ですが、一部はWeb接客ツールで代替可能なものも含まれています。大切なのは、『ユーザーが動きたい“今”に、どう仕掛けるか』。ユーザーを動かすのは、仕組みよりも「タイミングの設計」です。記事では各施策の狙いや背景も含めて具体的に紹介し、「今を逃さない」施策設計のヒントを提供します。

施策1|CVフォームは“最初に”置く。CVが2.5倍になった理由

少し前から、BtoBのサービスページなどで、ファーストビューにCVフォームを設置するスタイルをよく見かけるようになりました。従来のように、ページ下部にフォームを配置し、「全部読んでからCVしてもらう」前提ではなく、入り口で判断を促す設計にシフトしてきています。

その背景には、検索経由の訪問者の多くが、すでに知りたいことを検索を通じて言葉として絞り込んだ状態で訪れているという傾向があります。つまり、検索キーワードによってニーズを明確にしているため、「有益である」ことをある程度予想しており、その確認が取れた段階で、すぐにCVアクションを起こしているのです。すべてを読み込まずとも、判断に必要な情報が得られた瞬間に動く──ということです。

たとえば、毎月更新していたクリッピング形式の記事において、ページ下部に設置していたフォームをタイトル直後に移動し、「毎月の最新情報をメールで受け取りたい方はこちら」と一文を添えたところ、月間のCVが40件から100件超へと倍増しました。

必ずしもすべての情報を最後まで読ませて納得させる必要はありません。「読まずとも伝わる文脈」や“判断のきっかけ”を冒頭で示すことができれば、アクションの早いユーザーを逃さずキャッチできます。

この設計はWeb接客ツールを用いたポップアップ機能でも代替することが可能です。訪問直後の“熱が高い今”を捉え、アクションを引き出す。そんなタイミング設計こそが、成果を左右する鍵になるのです。

なお、この傾向は、今後AIによる検索体験の進化とともに、さらに広がる可能性があります。従来のGoogle検索では、ユーザー自身がキーワードを吟味して検索していましたが、生成AIが検索に組み込まれることで、“曖昧な問い”にも具体的な候補が返ってくるようになります。

その結果、訪問者が詳細を読み込む前に「これでよさそう」と判断し、初期段階でのCVがより一般化するかもしれません。

こうした変化を見越して、「読ませて判断させる」よりも「伝えて判断を促す」──そんな設計へのシフトが、今後ますます重要になるはずです。

施策2|“ワンクリック”で動かす。Cookie紐づけを効率化

MAツールを導入しても、Web上の行動データを活用するには「誰がどんな動きをしたか」が把握できる状態、つまりCookieとメールアドレスの紐づけが不可欠です。ただ、実際には、フォーム通過者やメールクリック者などごく一部のユーザーしか紐づけられていない──という悩みは多いものです。

あるプロジェクトでは、すでにハウスリスト(メールアドレス付きの見込み顧客)を多数保有していたものの、MAツールとの紐づけが出てきておらずサイト上での行動が追えない状態が続いていました。そこで実施したのが、「ワンクリックさせる施策」です。たとえば「話題の書籍をプレゼント」「今月のオススメ○○」といった軽めのコンテンツで、メール内のボタンを1クリックさせるだけの仕組みを導入しました。

クリックと同時にCookieとメールアドレスが紐づけられ、MA上でユーザーの行動履歴と紐づけが実現できます。結果として、以降の閲覧内容が可視化でき、施策全体の設計へと広がりをつくることができました。

同様の仕掛けは、MAツールなどの埋め込み型テンプレートを使えば、Webサイト上でも実現可能です。たとえば「最も○○な資料はこちら」といった読者の琴線に触れるコピーとボタンをページ内に設置できれば、それらをクリックしてもらうだけで、メール配信時と同じ効果(=紐づけ)が得られる設計が可能です。

「アクションは小さく、成果は大きく」。Cookieの取得そのものではなく、「誰が何をしたか」の可視化こそが、MA活用の要になるのです。

施策3|メール連載に「先読み導線」をつけたらホットリードが可視化できた

マーケティング施策のひとつとして「ステップメール」を活用している企業は多いと思います。読者の興味・関心を保ちつつ、徐々に理解・共感を深めていく──そんな設計は王道ですが、その読者がどのくらい関心を持っているのか=熱量をどう把握するかは、意外と見落とされがちです。

そこで有効だったのが、「次の話を“今すぐ読む”ボタン」の設置です。「ステップメール」の1通目を読んだ直後に「今すぐ続き(2通目)が読みたい方はこちら」と案内を入れることで、高い関心を示す読者を早期に可視化できるようになりました。

この仕掛けは、実は漫画アプリの“続きをすぐに読みたくなる”設計と同じ構造です。1話目で惹き込まれた読者が、つい2話目・3話目と一気に読み進め、無料で読める最終話までたどり着いたころには続きが気になって「続きは購入」をクリックしてしまう──そんな経験、心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

メール施策でも同様に、熱量が高まった瞬間に“次のステップ”を提示すれば、その興味が冷める前に行動へつなげることができます。

実際、5話完結の連載型ステップメールで2話目以降を先読みで読んだ読者の商談化率は非常に高く、営業アプローチの優先順位づけにも活用できました。

メールを「読むもの」から「アクションを促すもの」へ。その中で、“熱がある今”に先を提示する導線を設けることで、受け身の配信から、能動的な関係構築へと一歩進めることができます。

定期メールだからといって“決められた期間(1週間/1か月)を待たせる”必要はありません。読者の熱が高まっている“今”を逃さずにアクションを促す──このタイミングの設計こそが、成果に直結するポイントです。

施策4|名刺交換直後の超速フォローで開封率80%超え

名刺交換や打ち合わせの直後、「そういえば、先ほど話していたオウンドメディアの記事、あとで送らないと…」と思ったことありませんか?でも、実際に送るのが1日後、2日後、あるいは社内の名刺管理システムに登録して、そこからメールマガジンリストに入って……と経由しているうちに、配信されるのは1ヶ月後、2ヶ月後。もはや相手の記憶にも残っていない──こんなケース、実にもったいないですよね。

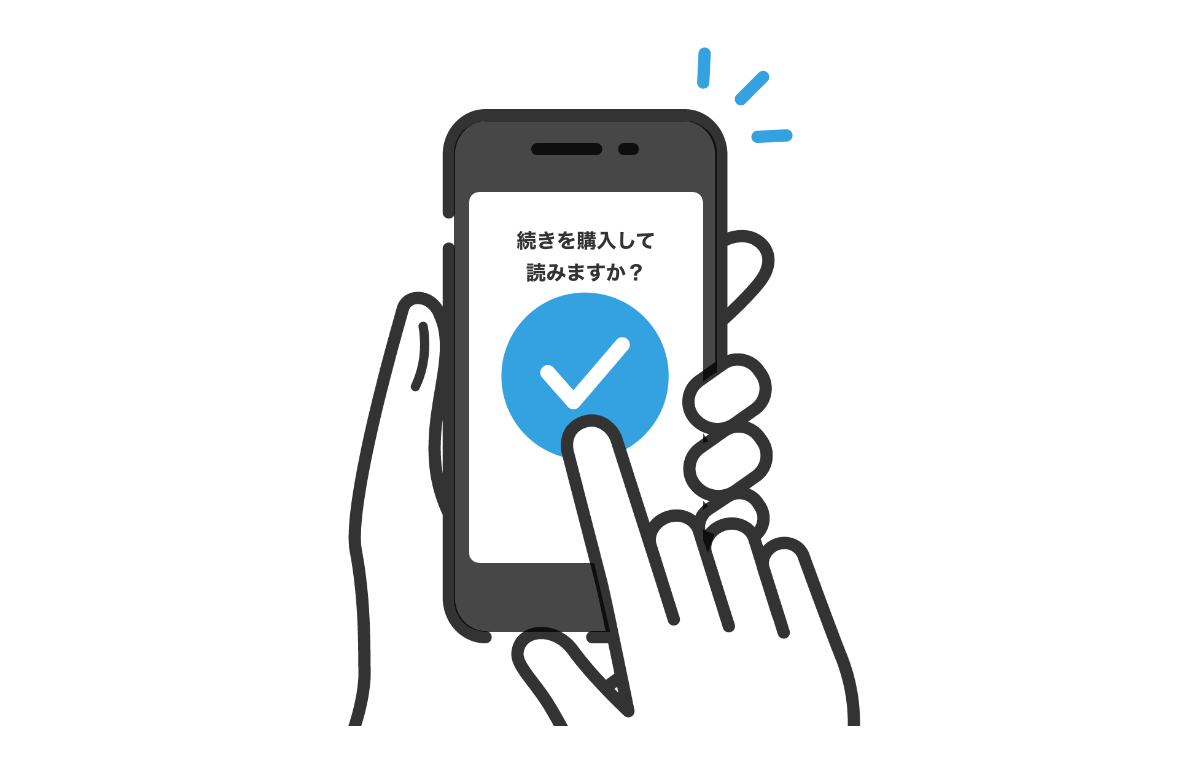

そこで取り入れたのが、「名刺交換直後の超速フォロー」です。

打ち合わせや名刺交換の場で、オウンドメディアの話や、MAを活用してテストしていることなどを話題として盛り込んでおきます。そのうえで、会議後すぐに、社員だけがアクセスできる専用フォームに相手の情報を登録。すると、差出人が担当者の名前でお礼メールが送られます。その中には「先ほどお話ししたオウンドメディアはこちらです」「最近よく読まれている記事をまとめました」といったリンクが添えられている──という仕組みです。

この施策のポイントは、“打ち合わせの記憶が鮮明なうちに”メールが届くこと。「さっきの話だね」と相手にすぐに思い出してもらえるため、開封率もクリック率も非常に高水準を記録しました。

名刺交換だけではできなかったCookieとの紐づけも、この超速フォローによって一気に進みます。間があいてからの“お礼メール”ではクリックにつながらず、結果としてCookieの紐づけもされにくいのに対し、この施策では、フォーム入力など人力によるところも残りますが、名刺交換アプリと連動すればほぼ自動でリアルタイムにデジタル接点形成が可能になります。

「名刺交換」というリアル接点と、「オウンドメディア」「MAツール」を結びつけるシンプルな仕組み。ですが、タイミングと一工夫で、大きな成果を引き寄せることができるのです。

施策5|資料DL直後に「次の一手」。ワンクリックで追加DLを促進

資料をダウンロードした直後というのは、ユーザーの関心が最も高まっているタイミング。にもかかわらず、「ダウンロードありがとうございます」とだけ伝えて終わってしまうのは、少しもったいないと思いませんか?

そこで実施したのが、「DL直後に関連資料をおすすめする」ワンクリック導線の設計です。サンクスページや完了メール内に、「この資料をDLした人は、こんな資料もDLしています」「関連する資料もすぐ手に入ります」といったリンクを、再入力不要のワンクリック形式で設置。フォーム情報はすでに取得済みなので、再度ユーザーに入力を求めることなく、スムーズに次のアクションにつなげることが可能です。

こうした工夫は、すでに多くのサイトで取り入れられており、ご存じの方も多いでしょう。「比較表をDLした人には、社内稟議用のテンプレートを案内する」「WBS資料のDL後に、プロジェクト計画ノウハウの資料を提案する」など、“セットで持っておくと便利”な資料同士の組み合わせが特に効果的です。サービス紹介資料+サービス導入事例のような王道の組み合わせも、CVの後押しにつながるほか、読者の熱意を測ることにも使えます。

また、複数の資料を提供している企業であれば、カテゴリごとにまとめてDLできるような機能を整備しておくのもおすすめです。「マーケティング関連資料をまとめてDL」など、ユーザーの興味関心に応じた“ひとまとめ設計”は、DL数の底上げに効果的です。こうした一括DLを使う人の中には競合他社の担当者が含まれることもありますが、とはいえユーザー体験を重視するなら、導入する価値は十分にあります。

一方で、ユーザーに毎回フォーム入力を求めてしまっているケースもまだ多く見受けられます。MAツールのフォームパーツを使うことで回避ができる部分もあるため、ユーザー体験の“煩わしさ”を軽減する設計は見直したいポイントです。

関心が高まっている“今”の瞬間に、ユーザーが次の行動に迷わず進めるように設計する──この小さな工夫が、リードナーチャリングの効率を大きく変える鍵になります。熱が高まった“今”だからこそ、次の行動を促す設計が価値をもつのです。

まとめ:すべての施策に共通していた「“今”を捉える」視点

成果を生むマーケティング施策には、共通する設計ポイントがありました。それが、“ユーザーの熱量が高まっている今”という瞬間を逃さず、次のアクションへとつなげる「タイミングの設計」です。

どんなに優れたコンテンツや仕組みも、ユーザーの興味がピークを過ぎてしまえば反応率は落ちていきます。今回紹介した5つの施策は、いずれも「その瞬間に動いてもらうにはどうすればよいか」を考えて生まれたアイデアです。

- 記事冒頭にフォームを置く

- ワンクリックでCookieを紐づける

- ステップメールに“今すぐ読む”を仕込む

- 名刺交換後の超速フォロー

- 資料DL後に関連情報を提示する

こうした工夫は、一つひとつは大きな施策ではないかもしれません。しかし、熱のある“今”を捉えて行動を後押しすることで、数字はしっかりと動き出す。逆にいえば、「良いコンテンツをつくったのに反応がない」と感じたら、それは“届け方”や“出すタイミング”にヒントがあるのかもしれません。

あなたのサイトや施策にも、「今」を活かせる工夫がきっとあるはずです。

ぜひ、本記事をヒントに、成果につながる“タイミング設計”を実践してみてください。

私たちBusiness Architectsでも、施策設計や実行支援を通じて貴社のマーケティングをご支援しています。 お困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。