「Webでのビジネスを本格化させたい」と考える企業が増えている昨今。時代のニーズに応えるヒントを共有すべく、2020年9月末、株式会社PLAN-Bさまとの共催でオンラインセミナーを行いました。

BAsixs参画企業��、ビジネス・アーキテクツ(以下、BAと称する)から登壇したのは、ディレクションチームの責任者である小島寛人氏。ローカライゼーションベンダーのディレクターを経て2006年にBAに入社以降、大企業のコーポレートサイト、マーケティングサイト、保険会社のオンライン見積りサイトなど多様なプロジェクトに参画しています。今回は本セミナーの内容を、かいつまんでご紹介します。

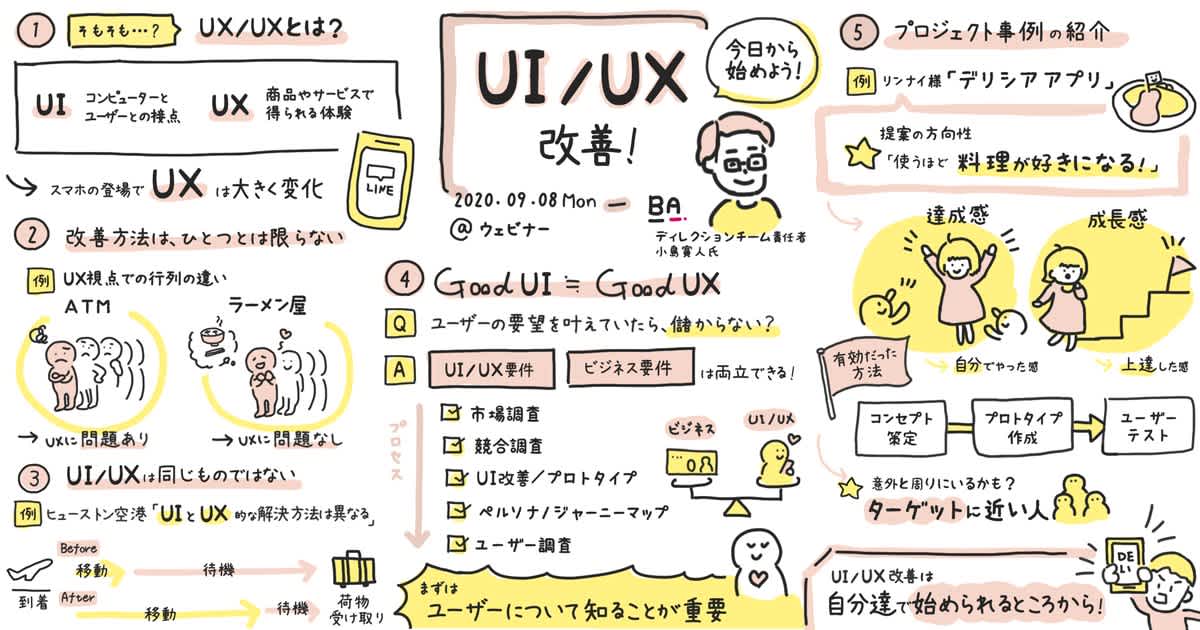

今日からはじめよう!UI/UX改善!

まずは、改めて「UI」「UX」という言葉の理解から。

UIとはシステムやサービスと、ユーザーが接する部分を指し、UXとは商品やサービスを利用して得られる体験や感情のことを意味します。

UXの代表格と言えるのは、スマートフォンです。電話は旧来、通話やメール送受信のためのものでしたが、今では財布や定期券、銀行やコミュニケーションツールにもなっています。私たちの生活を大きく変化させたという点で、「スマホの登場はUXを大きく変えた」と言えるでしょう。

同じ状況であっても、改善方法は必ずしもひとつではない

続いて、「UX」をより深く理解していきましょう。まずは「行列」という同じ状態が起こっている、銀行のATMとラーメン屋を比較します。

ATMの行列では、顧客が待たされること自体にストレスを感じるため、「UX的に問題がある」と言えます。一方、ラーメン屋の行列では期待感やワクワク感、優越感など、ポジティブな感情を生み出しているため、「UX的には問題がない」と判断できます。

つまり、同じ「並ぶ・待つ」行為でも、UX的な問題を抱えているとは限らない、と言えます。また、「UX向上」を目指すための方法も、それぞれ異なってきます。

UIとUXの関連性は高いが、同じではない

実際にヒューストン空港で行われたUXの改善事例を見ていきましょう。

当時、空港では「荷物を受け取るまで待たされる」という苦情が多く、顧客満足度が非常に低いというUXの課題を抱えていました。そこで対策として取られたのが、到着ゲートから手荷物引き渡し所までの距離を伸ばし、お客さまに空港内の長い距離を歩かせる、という方法です。

この結果、苦情が大幅に減少しました。しかし、なぜこの方法で苦情が減ったのでしょうか?

それは、飛行機を降りてから荷物受け取りまでは同じ8分間ですが、お客さまの移動距離を伸ばすことにより、実質的な待機時間は7分間から2分間に減っていたからです。それによって「待たされる」という不快感が軽減され、顧客満足度が上がった、というわけです。

UIのみの視点で考えると、「手荷物受け渡し場所までの”移動距離”を短くする」ことが解決方法ですが、UXの視点を加えると、「荷物が出てくるまでの”待機時間”を減らす」ことも解決方法になるわけです。

つまり、UI的に大変良い方法でも、UX的に良いとは限らない。良いUIと良いUXの関連性は非常に高いものの、これらは≒(ニアリーイコール)の関係性だと言えます。

よくあるお客様からのご要望

さて、実際にお客さまからも「UI/UXを改善してほしい」「プロだからなんとかなるよね?」という声を非常によくいただきます。

もちろんプロなので、対応はできます(笑)。ただ、上述したATMとラーメン屋の例のようにUI/UXの問題は、時と場合によって抱えている問題が異なる場合があるため、ビジネス・アーキテクツではお客さまには必ず「今のUI/UXの問題はなんですか?」と聞くようにしています。

UI/UX要件とビジネス要件は、両立できる

お客さまは「ユーザーの要望を叶えていたら、儲からない」つまり「UI/UXとビジネスは両立しないよね?」ということも、よく仰います。しかし私たちビジネス・アーキテクツは「UI/UXとビジネス要件は両立できます」とお答えしています。

まず端的に、ビジネス要件としてよく挙がってくるのは「売り上げをアップしたい」「競合会社を追い抜きたい」など、さまざまです。それに対して、それぞれのビジネス要件に対する一般的なUXデザインプロセスは「市場調査で戦略を考える」、「競合調査で競合を知る」、「UIの改善 / プロトタイプを作成する」などが挙げられます。

要するに「まずはユーザーのことを知りましょう」ということになるのですが、我々は「それでは調査から始めましょう!」なんて当たり前のことを言いません。「調査には1,000万かかります」なんてこともザラにあるからです。

ユーザー調査を行わなくても、UI/UX改善はできます。その実例を次にご紹介します。

UI/UX改善プロジェクトの事例

ガス器具メーカーのリーディングカンパニー・リンナイ株式会社様が手がける最高級コンロ「デリシア」というプランドの事例です。我々は「デリシアアプリ」の開発における相談を受けました。

デリシアアプリは、ガスコンロと連携するスマートフォンアプリです。アプリに搭載されたレシピデータをデリシアに送信すると火加減を自動調節してくれ、家庭でプロのシェフが監修した料理・味を楽しむことができる、というものです。

調査コストをかけなくても、UI/UXは考えられる

この開発においてまず我々が考えたのは、料理には「こころづくし、愛情、趣味」と、「作業、義務、家事労働」という2つの側面がある、という点です。

最高級ガスコンロ「デリシア」の購入層は、料理器具にもこだわって料理を楽しみたい、料理を使って人を喜ばせたいと思っている人だと考えられます。つまり、デリシアを使う人にとっての料理は、少なくとも「作業、義務、家事労働」ではないだろう、と想定しました。

そこで、アプリの方向性を単なる「レシピアプリ」ではなく、「使うほど料理が好きになるアプリ」にしていきましょう、とご提案しました。

続いて、このアプリの「提供価値」を考えました。最終的にレシピデータがたくさんあり、自動調理ができることではなく、以下2つのユーザー体験(UX)を提供することがこのアプリの価値である、と定義しました。

- 料理が上達した!という「成長感」(上達した気分)

- 自分でプロの味が作れた!といった「達成感」(自分でやった気分)

これを決定するまでには、お客さまと3日間、合宿のようなワークショップでとことん議論しまして、その上でペルソナ、ジャーニーマップ、ハイレベル設計、画面遷移図などに落とし込んでいきました。

周りにいませんか? ターゲットユーザーに近い人

そうして完成したのが、プロトタイプです。デザインをまず作ってしまい、このプロトタイプを使って、リンナイやBA内のターゲット層に近い方を対象にユーザーテストを実施しました。実際に使っていただき、「使いやすさ」「分かりやすさ」の検証に協力いただきました。

その結果を受けて改善を図り、最終的なリリース版を制作しました。

調査設計にものすごく時間をかけるよりも、「コンセプト決め」に時間を使い、プロトタイプを作った上でユーザーテストを回すという方法にしたことは、大変有効だったと考えています。

実際の成果も出ています。アプリを使ったユーザーのレビュー件数は3万件を超えており、その平均点数は<5点満点中4.3点>と高評価。元々はデリシアの付帯サービスとして開発されたアプリですが、最近は「デリシアアプリがあるからデリシアがほしい」というお客さまもいる、というフィードバックをいただいています。リリース時には、テレビ東京の番組WBS「トレンドたまご」でもご紹介いただきました。

IoT、スマート家電のUX向上を実現するアプリ開発事例 リンナイ様 | BAsixs(ベーシックス)

まとめ

最後に、本日のまとめです。

- 同じ状況であっても、改善方法は必ずしもひとつではない。

- UIとUXの関連性は高いが、同じではない。

- UI/UX要件とビジネス要件は、両立できる。

- 調査コストをかけなくても、UI/UXは考えられる。

- 周りにいませんか?ターゲットユーザーに近い人。

UI/UX改善プロジェクトは、自分たちで始められるところから始めてみましょう!

どのようにすればいいのか困ったときは、お気軽にご相談ください。