ビジネス・アーキテクツ(以下、BA)では「Adobe Experience Manager(以下、AEM)」製品の導入支援や活用サービスを展開しています。AEM導入に欠かせないのがAEMパートナーの存在です。

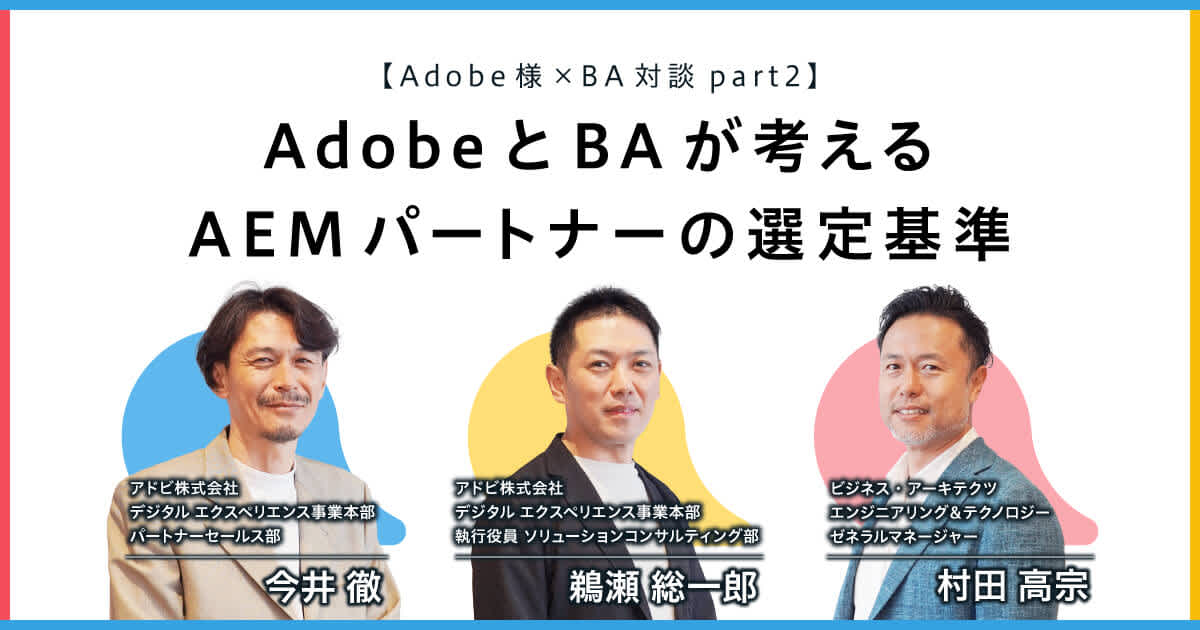

今回の記事では、アドビ株式会社 デジタル エクスペリエンス事業本部 執行役員の鵜瀬 総一郎氏と同事業本部の今井 徹氏、BAの村田 高宗の対談を通じて、AEMパートナーの役割や選定のポイントについて解説します。

インタビューを受けた人

![プロフィールアイコン(写真):アドビ株式会社 鵜瀬 総一郎様]()

- 鵜瀬 総一郎様デジタル エクスペリエンス事業本部 執行役員 ソリューションコンサルティング部(アドビ株式会社)

外資系保険会社にて、デジタルチャネル&グローバルプロジェクト担当。 2016年アドビ入社、導入コンサルティングチームのマネジャーを経て、テクニカルプリセールスチームをリード、現在に至る。

![プロフィールアイコン(写真):アドビ株式会社 今井 徹様]()

- 今井 徹様デジタル エクスペリエンス事業本部 パートナーセールス部(アドビ株式会社)

前職の日系ベトナムオフショア開発企業で、システム開発事業、テスト事業、クラウドインテグレーション事業、新規Saas/Paas開発などのプリセールスやクラウドベンダーのアライアンスに従事。 2018年にアドビがMagento Commerceを買収後、日本で初のAdobe Partner Award Commerce(2019)受賞。 2021年2月にアドビに入社。国内、国外のパートナー支援、エンゲージメントを通して企業のデジタルマーケティング強化に携わる。主にCMS(AEM)、コマース(Adobe Commerce)の開発パートナーの開拓と支援に従事。

![プロフィールアイコン(イラスト):エ��ンジニアリング&ソリューションサービス事業部 副事業部長 村田]()

- 村田エンジニアリング&ソリューションサービス事業部/副事業部長(ビジネス・アーキテクツ)

証券会社、ベンチャー企業の立ち上げを経てビジネス・アーキテクツに。2025年より現職。

AEMパートナーとは?

AEMパートナーの役割

AEMパートナーの概要を教えてください。

今井氏(以下、敬称略):Adobeには3つの主要なクラウドサービスがあります。Photoshopなどが入っている「Creative Cloud」、Acrobatなどが入っている「Document Cloud」、そしてデジタルマーケティング系のクラウドサービスが集まった「Experience Cloud」です。

このうち「Experience Cloud」には、CMSと組み合わせて使えるWebアクセス解析ツール「Analytics」やお客様をセグメント化してパーソナライズできる「Target」、お客様とのコミュニケーションジャーニーをコントロールする「Marketo」など13の製品が入っています。そしてそのうちの一つであるAdobeのCMSの「Adobe Experience Manager (AEM)」のパートナー企業となるのがAEMパートナーです。

AEMパートナーは、Adobeソリューションパートナープログラム(SPP)として、これら13製品をすべて使うことができ、AEMを中心にAdobeのソリューションをフルに活用できます。

AEMパートナーはどのような役割を果たすのですか。

今井:AEMを導入する際は、お客様に合わせたカスタマイズがどうしても必要です。AEMパートナーが果たす役割は多岐にわたりますが、カスタマイズはAEMパートナーの果たす大きな役割の一つです。

AdobeはCMSを提供しているメーカーですから、CMSの機能や将来的な拡張機能を含めた考え方といったお客様からのご要望を伺うことは可能です。しかしながら、個別にカスタマイズしたいケースやAEMの運用方法についての質問などには、お答えすることができません。

こういった点はAEMパートナーがお客様と直接やり取りを行ない、カスタマイズや運用方法のご提案をします。

AEMユーザーがパートナーを選定する際の注意点

コンサルティング領域で考慮すべきポイント

AEMをCMSとして採用する際にはAEMパートナーの存在が欠かせないことがわかりました。AEMパートナーを選定する際の注意点として、ユーザーが考慮すべきポイントはあるのでしょうか。

今井:考慮すべきポイントとしては、大きく「コンサルティング領域」「開発・デザイン領域」「運用領域」の3点があります。

コンサルティング領域は、どこまでコンサルティングをしてほしいかで変わります。例えば、お客様が作りたいものが複数の部署で食い違うといったことはよくありますが、そういった場合に会社としての最適解をまとめるお手伝いをしてほしいというケースがあるでしょう。これはコンサルティングの領域です。

村田:AEMは「情報収集」「認知」「比較検討」「購入」「利用」「継続(再利用)」といったジャーニーを一気通貫で組み立てる役割を担うので、関連する部署が増えていくことが少なくありません。

そのため、リニューアルプロジェクトは、製造・販売・広報など、利害の異なる関連部門が集まって組成されることも多くあります。結果として、いざRFPを作るとなったときに、意見を集約しきれないこともあるようです。このようなRFPの作成はもちろん、業者選定のコンペ事務局といった、プロジェクトの初期工程からのサポートが必要かという点は重要になります。

今井:また、グローバルサイトの構築のためにAEMを導入するお客様も多くいらっしゃいますが、やはり海外販売比率に比例して海外法人の声が大きくなるので、そこをどう統制していくかも課題になりがちです。どのリージョンで会社としてのブランドやコンプライアンスを業務として統制するか、さらにセキュリティや運用の承認フロー、Webサイトとモバイルアプリの併用などもコンサルティング領域に入ります。

村田:こういったコンサルティングを必要としているかどうかはパートナー選定のポイントになっています。プロジェクトで実現したいことが組織としてまとまっているのでコンサルティングは不要なのか、必要な支援は外部の協力を得ながら進めていきたいのかで大きく分かれると思います。

開発・デザイン領域で考慮すべきポイント

コンサルティング領域以外の切り口でパートナー選定のポイントとなるのは、どのようなところでしょうか。

今井:AEMを含むCMSの基本ですが、「開発」と「デザイン」が大きなポイントになります。

AEMパートナーはそれぞれがWeb開発のプロですが、その中でもデザインが強い会社やCMSそのものの開発を得意とする会社、ワークフローを重視する会社など、ストロングポイントが異なります。

村田:AEMパートナー側が、開発・デザインの視点でどのような体制を提供できるのかという点も大きいですね。

今井:これはAEMに限ったことではないですが、どの業種のWebサイトを制作してきたかを重視されるお客様は多いです。

特に業界理解やブリーフィング時のコミュニケーションの質を気にされるケースがあります。例えば専門用語を多用するサイトを作るときに、業界経験や業務理解のあるパートナーであれば校正の頻度が少なくなりますし、同業他社との差別化を積極的に提案してくれるという期待もあると思います。

村田:たしかに業界や業務の理解に関しては強く求められることがとても多い印象です。またそれ以外では、日本、もっと言うと東京で開発チームを組めるか、それともニアショアやオフショアも入るかを気にされるケースもあります。

今井:Adobeのパートナーは海外のパートナーが多く、BAさんを含め日本のパートナーが増えてきたのはここ数年のことです。したがってオフショアを使ったことがあるお客様も多く、チーム編成については必ず確認されますね。

開発領域においてはコミュニケーションが重要ですし、デザインも国内のデザイナーと海外のデザイナーでテイストが変わってきます。

そのほかにも、デザイン領域で考慮すべき点として、デジタル時代に対応したブランドガイドラインが企業内にあるかどうかでも変わります。実際の現場でブランドガイドラインが整備されているお客様は多いですか?

村田:すでに整っているお客様もいらっしゃいますが、これを機にガイドラインを作ってほしいというご要望も多いですね。

今井:BtoCのお客様だと厳格なガイドラインをお持ちのことが多いですが、BtoBはそれほど多くない傾向がありますね。

また、Web制作においてデザインは重要な要素ですが、デザイナーがデザイン重視でプロジェクトを進めた結果、うまく行かないケースも多々あります。あまりデザインに偏ってしまうとプロジェクト全体のバランスが崩れかねません。

村田:他のデザイン領域に比べWebデザインは歴史が浅く、「何を考慮すれば運用に耐えるのか」という点の重要性が理解されていない側面がありそうです。デザイナーにも運用に耐えるコンポーネント設計の理解とスキルが必要です。

AEMに関していうと、スタイルシステムを理解しているデザイナーはまだ少ないと思います。

鵜瀬氏(以下、敬称略):そうですね。スタイルシステムを組まなければならない規模のWebサイトを企画・運用できるデザイナーは限られています。個人のデザイナーがいきなりスタイルシステムを使おうとしても使いこなせないと思います。Webサイト制作もソフトウェアを使わずに管理する時代ではなくなってきているので、AEMを開発ツールの一つとして使いながら、慣れていただきたいですね。

運用領域で考慮すべきポイント

運用領域ではどのようなポイントに注目すべきでしょうか。

今井:まずは予算、次に内製化の範囲とスピードの有無が重要です。できれば利用・運用期間中の経営計画を考慮したうえで検討事項をピックアップすることが望ましいですね。

特にスピードの速さに関しては、ほとんどのお客様が望む要素です。そして業務も予算も変えたくないけどスピードを上げたいという場合、内製化しかないということは、お客様もよくご存知です。

例えば午前中に企画会議で決まったことを、午後にはサイトに反映するといったスピード感がほしいとしても、それを実現するにはスタッフを育てて内製化しなければなりません。

パートナーにブリーフィングをして、内容を確認して一週間後に公開という流れは、新製品の展開のような大きなコンテンツなら良いですが、細かな施策ではスピード感として物足りないときもあるでしょう。そのため、場合によってはお客様のオフィスにAEMパートナーが常駐するなど、伴走できる体制が理想的なケースもあります。実際、BAさんではそのようなニーズが多くあると聞いています。

村田:ページの更新だけでなく「自社企画でページ追加ができる」という要件をいただくこともあります。ただデザインガイドラインを遵守したページを自社で作るのは想像以上に難しく、統一感のないサイトにならないようガバナンスの強化も重要です。 またリニューアルでは、予算やスケジュールの関係ですくいきれなかった「絶対に実現したほうがよいアイデア」が宝の山となって出てくるのが常です。運用で実現したいことを再整理して、自分たちが希望する体制を臨機応変に組むことができるパートナーを選ぶ、というのも大切なポイントになると思います。

まとめ

株式会社AdobeさまとBAの対談企画のPart2では、AEM導入に欠かせないAEMパートナーの役割や選定の際に考慮すべきポイントについて紹介しました。

次回の記事ではAEMパートナーとしてのBAの強みや特徴、今後の展望などについて、引き続き対談していただきます。興味のある方は、ぜひご覧ください。

- Part1:コスト削減を実現しつつAEMを使えるクラウドサービス

- Part2:AdobeとBAが考えるAEMパートナーの選定基準(本記事)

- Part3:コンサルから運用までAEMをサポートするBA

※所属企業・肩書等は、2024年4月末時点の情報です。