生成AIは、文章作成や情報整理、アイデア発想など業務効率を大きく高める可能性を秘めています。しかし、その利便性の裏側には以下のようなリスク�が潜んでいます。

- 入力した機密情報が外部に渡る危険

- 誤情報(ハルシネーション)の拡散

- 著作権侵害

こうしたリスクは、利用者の善意や意図に関係なく発生します。そのため、企業としての統一したルール整備が欠かせません。安全な運用基盤を整えれば、情報漏洩やトラブルを未然に防ぐだけでなく、社員が安心して生成AIを活用できる環境を生み出せます。

本記事では、AI活用に関するガイドライン整備のメリットやルールの具体的な記載ポイントに加え、実例をもとにした企業が今すぐ取り組むべき「AIルールブック」の中身を解説します。

なぜ「AIルールブック」が必要なのか

ChatGPTなどの生成AIは、文章作成や情報整理、アイデア発想など、業務効率を飛躍的に高める可能性を秘めています。しかしその一方で、入力した機密情報や個人情報が外部サービスに送信されることで、意図せぬ情報漏洩につながる危険があります。

また生成AIの出力結果には、誤情報や著作権侵害のリスクが含まれることもあり、適切な確認や管理を怠れば、法的・信用面でのトラブルを招きかねません。

こうしたリスクを最小化し、安全かつ効果的に生成AIを活用するには、明確な基準や手順を示す「AIルールブック」が不可欠です。利用範囲や禁止事項、データの扱い方を統一することで、組織全体で安心してAIを活用でき、同時に社外への説明責任も果たせます。

AI活用で高まる情報漏洩リスクの現状

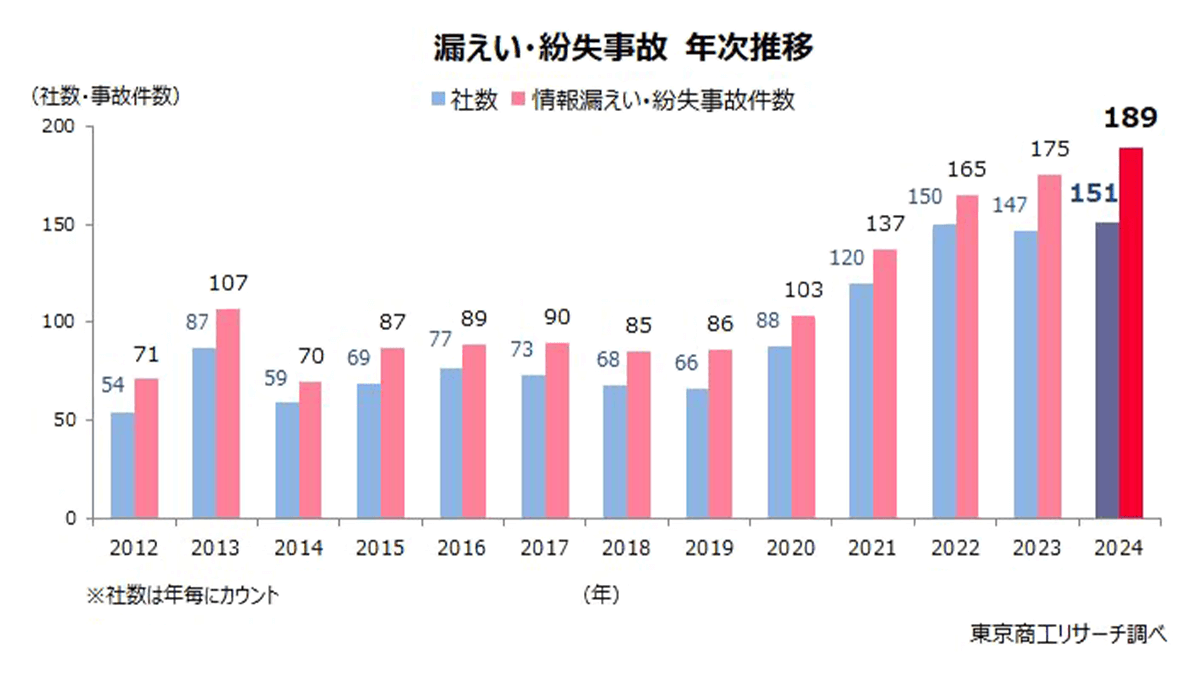

近年、情報漏洩の件数は年々増加傾向にあり、個人情報や機密データが外部に流出する事例が後を絶ちません。知らず知らずのうちに企業や顧客の重要情報が外部サーバーやクラウド環境へ送信されるリスクが高まっています。

参照 : 2024年上場企業の「個人情報漏えい・紛失」事故 過去最多の189件、漏えい情報は1,586万人分. 東京商工リサーチ. (参照 2025-09-08)

生成AIは文章作成や情報整理、アイデア発想など業務効率を大きく向上させる一方、その利便性の裏にはリスクも潜んでいます。入力した情報が外部へ送信されることでの漏洩や、事実と異なる誤情報(ハルシネーション)の生成、著作権侵害の可能性など、利用者の意図に関わらず発生し得る問題があるのです。

- 入力情報の外部送信

プロンプトに入力した内容は、ほとんどの場合、外部サーバーで処理されます。これにより、機密資料や顧客データ、未公開の戦略情報などが外部事業者に渡る可能性があります。ツールによっては学習データとして蓄積されることもあり、意図せず情報が第三者に利用される危険があります。 - 誤情報(ハルシネーション)の生成

生成AIは文脈に沿ったもっともらしい文章を作る一方、事実でない内容をあたかも正しいかのように提示することがあります。これを「ハルシネーション」と呼びます。出典や根拠が不明な情報をそのまま利用すれば、誤情報の拡散や判断ミスを招く恐れがあります。 - 著作権侵害のリスク

学習データにもとづいて生成されるコンテンツの中には、既存作品に酷似した表現や構成が含まれる場合があります。こうした生成物を商用利用すると、知らぬ間に著作権侵害を引き起こす可能性があります。 - 利用ルールのばらつき

ガイドラインが整備されていない場合、部署や担当者ごとに利用基準が異なり、安全性や品質に差が生じます。この「判断のばらつき」が結果的に情報管理上の穴を生みやすくなります。

これらのリスクは、利用者の善意や意図に関係なく発生し得ます。だからこそ、企業全体で現状を正しく理解し、共通のルールをもつことが、AI活用を安全に進めるための第一歩なのです。

「AIルールブック」などのガイドライン整備のメリット

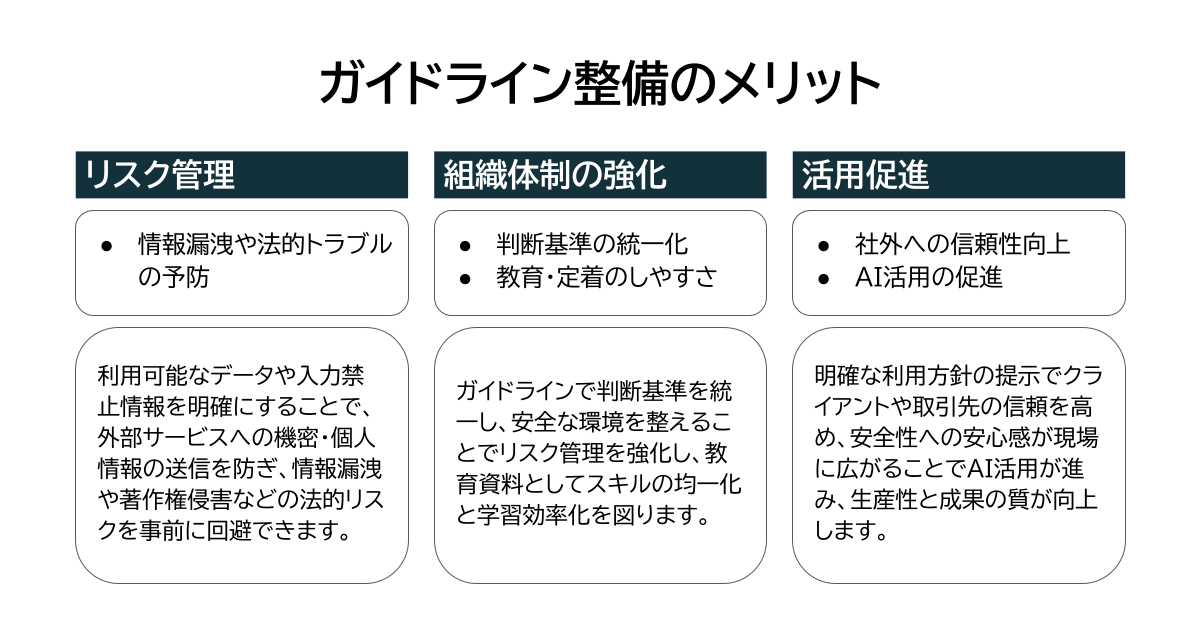

生成AIを安全かつ効果的に活用するためには、企業全体で共有できる明文化されたルールが欠かせません。ガイドラインを整備することで、以下のようなメリットが得られます。

- 【リスク管理】

- 情報漏洩や法的トラブルの予防利用可能なデータの種類や入力禁止情報を明確にすることで、機密情報や個人情報が外部サービスへ送信されるリスクを大幅に低減できます。これにより、情報漏洩や著作権侵害といった法的リスクを事前に防止できます。

- 【組織体制の強化】

- 判断基準の統一化部署や担当者ごとに異なる判断や運用ルールを、ガイドラインにより一本化できます。誰が利用しても同じ基準で安全に使える環境を整えることで、組織全体のリスク管理レベルを底上げします。

- 教育・定着のしやすさガイドラインは、生成AI未経験者や新入社員への教育資料としても機能します。利用の流れや注意事項を明文化することで、学習コストを削減し、活用スキルの均一化を図れます。

- 【活用促進】

- 社外への信頼性向上明確な利用方針を提示できることは、クライアントや取引先への信頼を高める要因になります。とくに情報管理を重視する企業にとって、ルール整備は重要な取引条件の一つとなります。

- AI活用の促進「安全に使える」という安心感が現場に広がれば、業務へのAI活用が加速します。結果として、生産性やアウトプットの質の向上にもつながります。

ガイドラインはAI利用を制限するためのものではなく、リスクを最小化しながら可能性を最大限引き出すための土台です。

企業のAIルールブック実例と作成のポイント

大手通信業や金融機関など、機密情報を多く扱う企業では、生成AIやAIツールの導入にあたって、情報漏洩防止と業務効率化を両立させる「AIルールブック」を策定しています。

AIルールブックには、生成AIを業務で活用する際の目的や基本方針をはじめ、利用可能なツールや禁止事項、導入時の申請フローが定められています。また、機密情報や個人情報を扱う際のセキュリティルール、メールや会議、クライアントの対応といった場面ごとの利用可否の基準も示されています。さらに、誤入力や情報漏洩が起きた場合の対応手順、社員への教育やルールの定期的な見直しも含まれており、総合的な指針となっています。

たとえば、会議の議事録作成AIを利用する場合には、参加者から事前にクライアントの許可を得ることや、録音データの管理・削除に関するルールを徹底することが求められます。こうしたセキュリティ面での配慮に加え、生成AIが誤情報を出す可能性や認識精度の限界についても注意点を明記し、利用者が結果を鵜呑みにせず適切に判断できるように工夫されています。

ビジネス・アーキテクツの事例から学ぶAIルールブック3つの重要項目

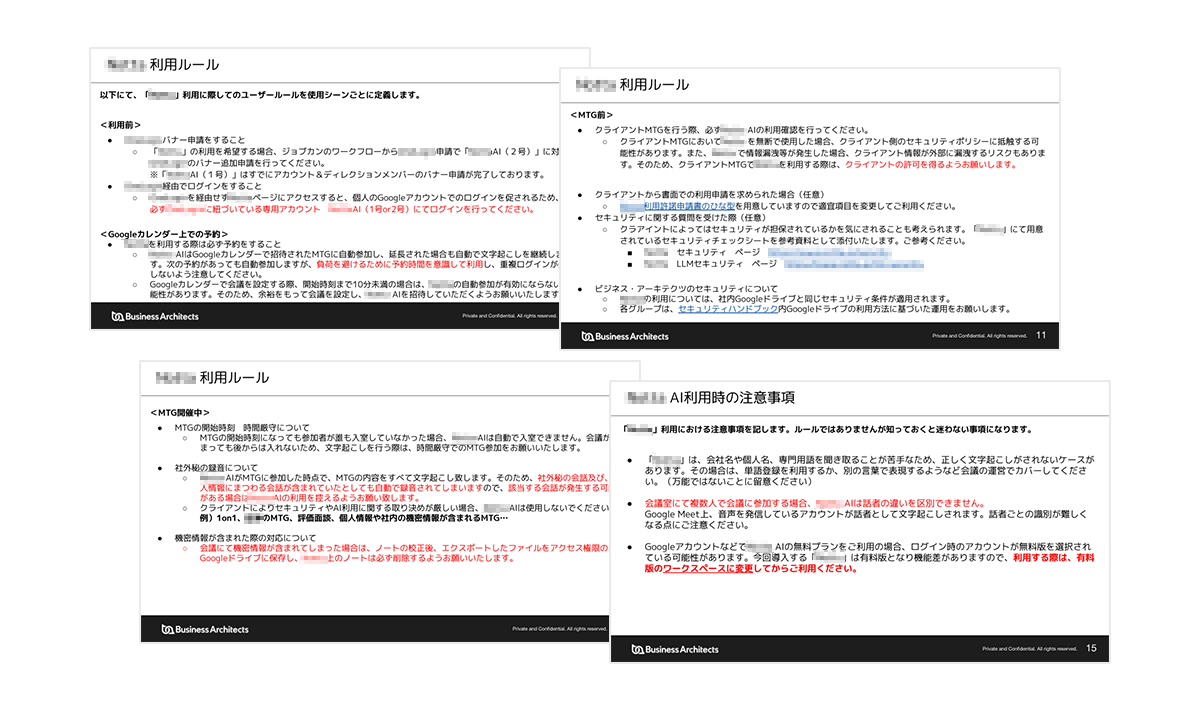

ビジネス・アーキテクツ(以下、BA)が会議議事録ツールを導入した際に策定したルールブックの事例をもとに、企業がルールブックを整備するうえでおさえるべき3つの重要項目を紹介します。

- 利用前の手順と権限管理の徹底

利用申請、アカウント発行、ログイン方法といった前提条件を明確化し、個人アカウントや無許可利用を防ぐ仕組みを整備することが重要です。権限管理を厳格に行うことで、利用履歴や責任の所在を追跡しやすくなります。 - 機密情報・クライアント対応時の安全基準設定

外部とのMTGでは必ず生成AI利用事前許可を得ることや、機密情報・個人情報が含まれる場合は利用を控える基準を明記しています。また、必要に応じて利用許諾書やセキュリティ資料を提示できる体制を整えることで、外部との信頼関係を保ちながら活用できます。 - 生成データの確認・利用範囲の明確化

生成AIは誤った情報(ハルシネーション)を提示することがあります。そのため、生成された文章・画像・データは必ず事実確認を行い、引用や公開前に信頼できる情報源で裏取りします。また、生成物をそのまま利用せず、必要に応じて修正・補足・注釈を加えることをルール化し、誤情報や著作権侵害のリスクを未然に防ぎます。

このようなルールブックは、安全性を確保しつつAI活用を促進する基盤となります。

BAでもこれらのルールブックを活用することで、従業員が安心して生成AIを業務に取り入れられる環境が整い、実際に日常業務での効率化が進んでいます。

社内全体で共通の基準をもつことで、無用なリスクを避けながら活用が広がり、AIを活かした取り組みが行われています。

ポイント1:記載すべき基本構成

AIルールブックは、利用者が迷わず安全に判断・行動できるよう、目的と内容をセットで整理することが重要です。以下の5つを軸に構成すると、現場で機能する実用的なガイドラインになります。

- 目的と適用範囲

- 目的:

組織として生成AI活用の方向性を統一し、安全かつ効果的な運用を実現する。 - 内容:

対象となる生成AIツール(生成AI、画像生成、議事録AIなど)の種類、適用する部署や役職、利用可能なシーンを明確化。これにより「誰が、どの状況で、どのツールを使えるか」が一目でわかります。

- 目的:

- 利用前の条件

- 目的:

無許可利用や個人アカウントによる誤用を防ぐ。 - 内容:

利用申請や承認フロー、専用アカウントの発行方法、安全なログイン経路、利用開始前の研修やガイドライン理解テストの実施など、開始時の必須手順を記載します。

- 目的:

- 利用中のルール

- 目的:

情報漏洩や契約違反を未然に防止する。 - 内容:

機密情報・個人情報・未発表案件の入力禁止、外部共有の条件、クライアントやパートナーとのやり取り時の許可取得プロセスを明示。禁止行為の具体例(例:顧客名や金額を入力しない)も盛り込みます。

- 目的:

- 生成物の取り扱い

- 目的:

ハルシネーションや著作権リスクによるトラブルを防ぐ。 - 内容:

生成結果は必ず事実確認を行い、誤情報があれば修正する。著作権やライセンスの確認を経てから社外共有する。原則「生成物はそのまま使わない」を明文化し、確認・加工・注釈の工程を必須とします。

- 目的:

- 違反時の対応と責任範囲

- 目的:

ルールの実効性を担保し、再発防止を図る。 - 内容:

違反が発覚した場合の報告先や報告期限、懲戒の有無、改善策の策定方法などを明記。責任の所在を明らかにすることで、組織全体の安全意識を高めます。

- 目的:

このように目的と内容を明確化すれば、現場で確実に機能する「運用可能なルールブック」に仕上がります。

ポイント2:利用ルールに関する明記事項

AIルールブックには、利用者が安全に判断できる具体的なルールを明記します。入力禁止情報(機密・個人・未発表内容)を例示し、誤入力を防ぐことが第一です。

例示1

外部共有に関しては、企業の業種や扱う情報の重要度によってルールの厳格さは異なります。一般的には、許可条件や禁止範囲を明確にしたうえで、外部のクライアントやパートナーとのやり取りでは承認プロセスを設けることが望ましいとされています。

BAでは、機密性の高い業務データを扱うことから、外部共有については必ず事前承認を行い、安全性を最優先に運用しています。

例示2

生成物は事実確認を行い、ハルシネーションや著作権リスクがない場合のみ利用可能とするルールを徹底しています。ハルシネーションには、誤情報の拡散や著作権侵害だけでなく、意思決定の誤り、ブランド信頼の毀損、さらには不適切表現の混入といったリスクも存在します。

そのため、生成物は必ず人間によるチェックを通し、正確性と適切性を確認したうえで利用することが欠かせません。

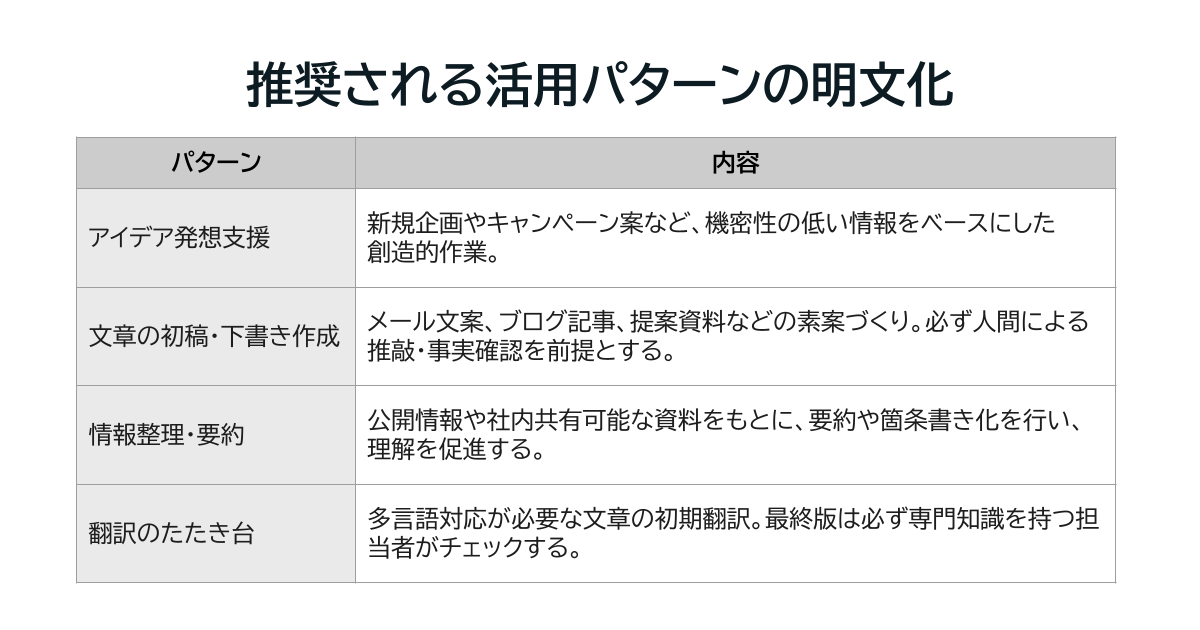

ポイント3:推奨される活用パターンの明文化

推奨される活用パターンを明文化する目的は、利用者が「どのような場面なら安全かつ効果的にAIを活用できるか」を迷わず判断できるようにすることです。

禁止事項だけでなく、積極的に利用すべき業務領域を示すことで、リスクをおさえつつ活用の幅を広げられます。このように「安心して使える場面」を具体的に示すことで、利用者は迷わず活用でき、リスクをおさえながら業務効率を向上できます。

具体例は以下のとおりです。

- アイデア発想支援

新規企画やキャンペーン案など、機密性の低い情報をベースにした創造的作業。 - 文章の初稿・下書き作成

メール文案、ブログ記事、提案資料などの素案づくり。必ず人間による推敲・事実確認を前提とする。 - 情報整理・要約

公開情報や社内共有可能な資料をもとに、要約や箇条書き化を行い、理解を促進する。 - 翻訳のたたき台

多言語対応が必要な文章の初期翻訳。最終版は必ず専門知識をもつ担当者がチェックする。

生成AI活用でビジネスを推進するために必要なルール整備

生成AIは業務効率を高める一方で、情報漏洩や誤情報などのリスクも持ち合わせています。とくに、経営や事業の根幹に関わる情報や、顧客データ・契約内容・知的財産などの機密情報は、絶対に入力しないという意識を社内で徹底することが、安全なAI活用の前提となります。

本記事では、こうしたリスクを最小化しつつ効果的に活用するための「AIルールブック」の必要性とその構成要素、明記すべき利用ルールや推奨される活用パターンについて解説しました。

今後、生成AIの業務活用は避けて通れません。安心して利便性を享受するためには、明確なルール整備と社内共有が不可欠です。自社に合った指針を設け、リスクを抑えながら効果的なAI活用を進めていきましょう。

ビジネス・アーキテクツでは、生成AIを業務に安全かつ効果的に取り入れるためのセキュリティガイドライン策定やAIルールブック作成をサポートしています。自社の状況や業種に合わせた実用的なルール設計など、AI活用を推進しながらも情報漏洩やリスクを防ぎたい企業の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。