生成AIの進化により、企業の業務効率化はかつてないスピードで進化しています。中でも注目を集めているのが、ChatGPTなどの対話型AIエージェントの活用です。しかし、一見万能に見えるこのテクノロジーにも、導入・運用には課題が存在します。

そこで本記事では、「定型フォーマット」に着目し、対話型AIエージェントを業務に活用する際のメリットや注意点、導入ステップまで詳しくご紹介します。

生成AIとその課題

生成AIは、自然言語処理技術を駆使して人間のような会話や文章生成を行うシステムです。これにより、ビジネスや日常生活において多くの場面で効率化が図られています。

生成AIとは

ChatGPTをはじめとする対話型の生成AIは、自然言語処理技術によって人間のような柔軟な会話が可能です。これらの生成AIは、大量のデータを学習し、文脈に応じた適切な応答を生成する能力を持っています。しかし、現場での導入にあたっては下記のような課題も無視できません。

課題点

生成AIはその柔軟性ゆえに、一貫したアウトプットが難しく、業務上では確認作業が増える原因となります。

以下のような具体例が挙げられます。

同じ質問でも異なる回答が返ってくることがあります。

たとえば、特定の製品についての詳細を尋ねた際、異なるセッションで微妙に異なる情報が提供されることがあります。このため、ユーザーはどの情報が正しいかを再確認する必要があります。

文脈理解の誤りにより、不適切な回答が生成されることがあります。

生成AIは時折、質問者の意図を誤解し、文脈にそぐわない回答を出すことがあります。たとえば、ジョークとして発したコメントを真剣に受け取り、不適切なアドバイスを行う場合です。このような場合も、人間による確認と修正が必要になります。

倫理的・文化的配慮に欠けた内容が含まれることがあります。

生成AIは訓練データにもとづいて応答するため、特定の文化や倫理観に対して無頓着な発言をすることがあります。これにより、不快感を与える可能性があり、その都度人間によるフィルタリングや調整が求められます。

これらの課題に対応するためには単に生成AIを導入するのではなく、「どのように活用するか」という設計が重要になります。また、定期的なモニタリングとフィードバックループによって継続的改善も必要です。

そこで、紹介したいのがAIエージェントという仕組みです。従来の生成AIが人間からの具体的な指示(プロンプト)にもとづいてタスクを実行するのに対し、AIエージェントはあらかじめ業務プロセスに合わせた高度な設定をすることで、期待通りのアウトプットを生成する可能性が高まります。

AIエージェントとは?

AIエージェントとは、人間のように状況を認識・判断し、自律的に行動するAIシステムのことです。特定の目的を持ち、タスクを遂行する能力を備えています。

とくに、自然言語処理・機械学習・ルールベース推論などを組み合わせることで、高度な意思決定を可能にしています。

種類別に見るAIエージェント

- 反射型エージェント:即時的な応答を得意とし、定型業務やルーチンタスクの自動化に強み。

- 目標指向型エージェント:ゴール達成のために複数ステップを計画・実行可能。

- 対話型AIエージェント:ユーザーとの自然な会話を通じて課題解決や業務支援を行う。

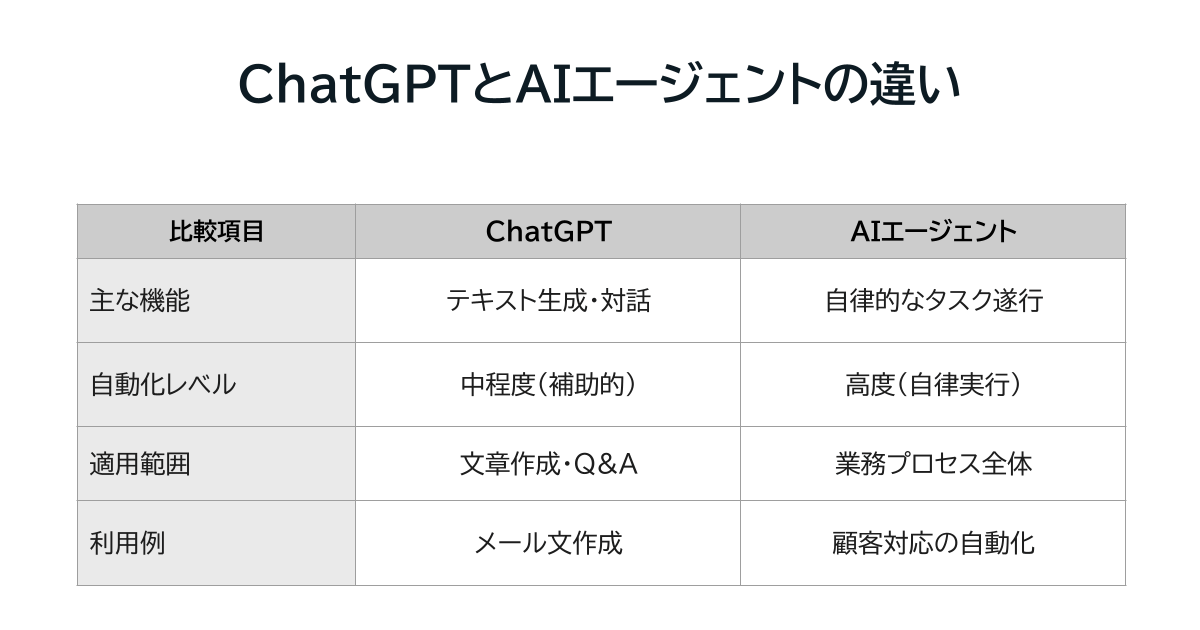

ChatGPTとの違いは?

従来の生成AIであるChatGPTはOpenAIが開発した大規模言語モデル(LLM)であり、文章生成や会話に特化しています。一方で、AIエージェントは行動まで踏み込んでおり、以下のような違いがあります。

つまり、ChatGPTが「会話型アシスタント」であるのに対し、AIエージェントは「意思決定と行動も担う実行型AI」と言えます。

業務で求められる安定性と定型フォーマットの必要性

業務においては、情報の正確性と一貫性が求められる場面が多くあります。とくに、顧客対応や社内コミュニケーションでは、誤解を招かない明確な表現が重要です。このため、安定した出力を提供する仕組みとして定型フォーマットの活用が注目されています。定型フォーマットを用いることで、AIエージェントによる出力内容が常に一定の品質を保つことができ、業務効率化と信頼性向上につながります。

一貫性と信頼性の確保

定型フォーマットを用いた出力は、AIエージェントが常に一定の構成・表現で回答することを可能にします。これにより、人によるチェック工数が削減されるだけでなく、ユーザーからの信頼性も高まります。

業務初心者でも安心の運用

あらかじめフォーマット化された出力は、業務初心者でも迷わず利用できます。たとえば、問い合わせ対応や報告書作成などで「どこに」「何を」書くべきかが明確になっており、新人教育にも役立ちます。

柔軟性とのバランス

定型フォーマットに変数(例:「顧客名」「日付」「製品名」など)を組み込むことで、標準化された中でも個別対応が可能となります。これにより、スケーラブルかつ柔軟な業務支援が実現します。

このような設計によって、一貫した品質管理と効率的な運用が可能になります。このアプローチは企業文化やビジネスニーズにも適応できるため、多様な環境下でも効果的です。

柔軟性と安定性が両立する対話型AIエージェントとは?

すでに多くの企業では、対話型AIエージェントを定型フォーマットと組み合わせて業務に活用しています。コンテンツマーケティング業務での対話型AIエージェントの活用例をご紹介します。

対話型AIエージェント活用例(コンテンツアイデア生成アシスタント)

AIエージェントを役割ごとに設計・構築し、業務に組み込むことで、戦略的かつ効率的にコンテンツ制作プロセスを進められるようになります。

- アイデアブレインストーミング

定型フォーマットで質問を提示し、ユーザーから必要な情報(ターゲットオーディエンス、主要メッセージ、関連トピック)を収集・整理してアウトプットします。 - コンテンツカレンダー作成

提供された情報にもとづいて、自動的にコンテンツカレンダー案を生成します。

定型フォーマットには日付、トピックタイトル、形式(ブログ記事、動画など)、担当者などが含まれます。 - パフォーマンス予測と提案

過去のデータ分析結果から、新しいコンテンツのパフォーマンス予測を提供します。

定型フォーマットによって一貫性と信頼性が確保されるため、新人や生成AIを触ったことがない人でも安心して利用できる点も大きな利点です。

対話型AIエージェントの導入メリットと注意点

対話型AIエージェントの導入は、企業に多くの利点をもたらす一方で、いくつかの課題やリスクも伴います。これらを理解し、適切に対処することで、AIのポテンシャルを最大限に活用することが可能です。以下では、具体的なメリットと注意点について詳しく見ていきます。

導入メリット

- 業務効率化:人的リソースを削減しつつ、高品質な対応が可能。

- 24時間稼働:人間では不可能な連続稼働が可能。

- 属人性の排除:ルールベース化により、誰でも同じ品質の対応が実現。

- コスト削減:長期的には人件費や教育コストを大幅削減。

注意点・デメリット

- 初期導入コスト:設計・開発・運用設計のための初期投資が必要。

- 過学習・誤学習リスク:AIが誤った判断をするリスクもあるため監視体制が重要。

- ユーザーとの相性:対話品質によってはユーザー体験が損なわれることも。

- データセキュリティ:個人情報保護法など法令遵守も考慮する必要があります。

これらのポイントを踏まえた上で、適切な導入戦略と運用管理体制を整えることによって、その効果を最大限引き出すことができます。

導入ステップと成功へのヒント

こうした課題を乗り越えつつスムーズに導入を進めるためには、段階的アプローチがおすすめです。

ステップ1:PoC(概念実証・Proof of Concept)

まずは小規模で実証実験を行い、有効性や課題点を洗い出します。この段階ではリスクも限定的で済みます。具体的なKPIを設定し、AIエージェントの効果を定量的に評価することが重要です。

ステップ2:限定部門で運用開始

PoCで得られたフィードバックをもとに改善しながら、一部の部門で運用をスタートさせます。このフェーズではマニュアル整備や教育も並行して行います。ユーザーからのフィードバックループを構築し、継続的な改善につなげます。

ステップ3:全社展開へ

最終的には全社レベルで展開し、標準業務として定着させていきます。導入部門の事例を横展開することでスムーズな全社導入が可能です。また、定期的なレビュー会議などを設け、AIエージェントのパフォーマンスや新たなニーズに応じた調整・更新作業も行います。

成功へのヒント

現場の声を積極的に取り入れることや、技術サポート体制の強化が挙げられます。また、AIエージェントの能力向上にはデータ品質の確保が不可欠なので、そのためのインフラ整備も重要です。

まとめ:人とAIが共創する未来へ

対話型AIエージェントは「完全な代替」ではなく「拡張」です。人間が行っていた煩雑な定型作業を代行することで、本来注力すべきクリエイティブな仕事や意思決定に集中できる環境が生まれます。

今後はさらに多様な業種・職種への応用が進み、「誰でも使える」「現場で活躍できる」ツールとして普及していくでしょう。企業がこの流れに乗り遅れないためには、まず小さく試し、大きく育てるアプローチが重要です。そして、人間とAIが共創することで、新しい価値創造やビジネスモデル革新につながる未来が期待されます。

Business Architects(ビジネス・アーキテクツ)では、AI活用の企画からPoC、運用設計、社内展開までをサポートしています。人とAIがともに成長できる環境づくりを、あなたの現場から始めてみませんか。