Webサイトを「使いやすい」と感じるのは、どんな時でしょうか。

そして、その「使いやすさの体験」は、誰が、どのようにして生み出しているのでしょうか。

ビジネス成果やユーザー体験を大きく左右するUI/UX。その理想を私たちはどこまで追求できるのか。この問いに向き合うため、Business Architects(ビジネス・アーキテクツ、以下BA)では、2025年に「UI/UX分科会」を立ち上げました。デザイナーやディレクター、プロジェクトマネージャー、営業など、職種の垣根を越えたメンバーが集まり、UI/UXを自分ごととして考える試みです。

前編では分科会リーダーの相馬さんに、その狙いや背景を伺いました。後編となる本記事では、実際に分科会へ参加したメンバーが登場。企業調査から現状サイト分析、課題整理や情報設計などのプロセスを振り返りながら、そこで得た学びや気づきを共有します。

BAの分科会で見えた“使いやすさ”の正体

- <前編>「理想のUI/UX」とは何か?

- <後編>UI/UXを考える「文化」を醸成する(本記事)

インタビューを受けた人

![プロフィールアイコン(イラスト):デザイナー、Web解析士 相馬]()

- 相馬クリエイティブグループ/リーダー/デザイナー、Web解析士(ビジネス・アーキテクツ)

紙媒体の制作会社数社でデザイナーとして広告デザインやカタログデザインに従事した後、2019年にビジネス・アーキテクツ入社。 入社後は様々な案件でWeb制作を学び、その後大手ICT企業のオンサイトチームに参加。デザイナー、ディレクターとして業務に携わる。 現在はリードデザイナーとしてグローバルサイト構築やコーポレートサイトの構築・運用に携わりながら、2025年よりグループリーダーとしてデザイナー育成にも注力。

![プロフィールアイコン(写真):ディレクター 森住]()

- 森住アカウント&ディレクショングループ/グループリーダー/ディレクター(ビジネス・アーキテクツ)

2003年よりビジネス・アーキテクツに参加。大規模サイトのフロントエンド実装で多くの実績を積む。2008年からは実装者として稼働する傍ら、フロントエンドディレクターとして大企業向けのコーポレートサイト、サービスサイトの実装要件定義、実装ガイドライン策定、アクセシビシテ�ィガイドライン策定など、プロジェクト初期段階から運用設計まで、フロントエンド領域の設計業務に携わる。2016年には、業種業態や規模の異なる複数のサイトを運用するための専任組織リテンション・デザイン部を立ち上げ、部長としてワークフロー策定からプロジェクト管理、組織マネジメント全般を担当。2017年より大手ICT企業のオンサイトチームに参加。サイト運用業務からオウンドメディア構築やイントラサイト構築・運用をディレクション。技術とトレンドの観点から提案し続けている。

![プロフィールアイコン(写真):ディレクター 谷口]()

- 谷口アカウント&ディレクショングループ/ディレクター(ビジネス・アーキテクツ)

埼玉県出身。Bangkok University (BUIC)にて、グラフィック、アート、デザインの基礎を学び、ウェブデザインの技術に強い関心を持つ。2016年大学卒業後に日本に帰国し、ビジネス・アーキテクツに入社。海外経験で培った英語力(TOEIC:860点)や社交力、柔軟性を活かして、社内とクライアントの架け橋として、グローバル案件や、コーポレートサイトの運用/リニューアルのディレクションに従事。特にCMSを使ったウェブサイト構築や運営管理の分野で活躍を始める。

担当領域は、主にCMSで構築した企業サイトの制作進行管理を中心に、情報設計、PDCA改善提案まで。趣味は、音楽鑑賞とカフェ巡り。

![プロフィールアイコン(写真):デザイナー 君塚]()

- 君塚 伴子クリエイティブグループ/デザイナー(ビジネス・アーキテクツ)

異業種・同業種・フリーランスを経験。2000年にウェブ業界に入社後、インタラクティブサイトの構築でアートディレクターとして携わる。2018年よりビジネス・アーキテクツに入社し、WEBデザインシステムの構築を習得。現在は中規模以上案件のUI/UXを踏まえたデザインリードを担当。最近は、FinTech企業のサイト構築にやりがいを感じている。

![プロフィールアイコン(写真):ディレクター 小山]()

- 小山アカウント&ディレクショングループ/ディレクター(ビジネス・アーキテクツ)

2012年にWEB業界に足を踏み入れ、以降ディレクターひとすじで新規制作案件をメインに運用・解析まで幅広く担当してきた。2022年よりビジネス・アーキテクツに入社し、初めての金融系案件に奮闘中。

![プロフィールアイコン(写真):デザイナー 廣瀬 麻由]()

- 廣瀬 麻由クリエイティブグループ/デザイナー(ビジネス・アーキテクツ)

旅行代理店で10年間勤務したのち、2022年からWeb制作会社でデザイナーとして勤務。コーポレートサイトやLPなどのデザイン制作、サイトの更新業務、ディレクション業務等を担当。2023年にビジネス・アーキテクツに入社し、金融、SaaS系サービスのUI/UX改善、コーポレートサイト構築、オウンドメディア(BAsixs)記事の素材作成などを担当している。

![プロフィールアイコン(イラスト):デザイナー 桑田]()

- 桑田クリエイティブグループ/デザイナー(ビジネス・アーキテクツ)

新卒で金融系会社に入社し、自社の販促PRやWeb/紙の広告媒体制作管理を約4年間経験。デザイナーに転身後、広告代理店にて小規模Webサイト制作や更新業務、DTP制作業務を担当。2024年にBAに入社し、グローバルサイトなど複数Web案件のデザイン業務に携わる。

![プロフィールアイコン(イラスト):デザイナー 相澤]()

- 相澤クリエイティブグループ/デザイナー(ビジネス・アーキテクツ)

前職ではリゾートホテルに勤務し、接客業務やプロジェクト運営を担当。SNS広報やイベント造成にも取り組み、ブランドの発信力強化に向けた施策に携わる。副業ではInstagramの複数アカウント運用やデザイン制作を担当し、運用改善の提案やクリエイティブ制作を行う。デザインに注力したキャリアを目指して転職。2024年にBAに入社し、現在はスマートフォン・PCのUIデザインを担当。

![プロフィールアイコン(写真):フロントエンジニア 大日 慧]()

- 大日 慧Webエンジニアリンググループ/フロントエンドエンジニア(ビジネス・アーキテクツ)

2021年に株式会社BAXSに入社。SaaS型ソフトウェア「PANAMA」のデザインや、フロントエンドの業務を経験し、経験値を積む。 2025年に会社が統合されてからは、お客様のサイトのオーサリングやサイトの保守・運用業務を行なっている。自分の持ち味をいかし、デザインもできるエンジニアを目指して日々勉強中。

![プロフィールアイコン(イラスト):デザイナー 山下]()

- 山下クリエイティブグループ/デザイナー(ビジネス・アーキテクツ)

出版社の編集部にて雑誌の企画・編集・デザインを経験。その後、デジタル領域に軸足を移し、広告代理店でのWeb制作やキャンペーンビジュアル制作を担当。2025年よりビジネス・アーキテクツにジョイン。デザイナーとして、情報設計からビジュアル表現まで一貫して関わり、ユーザー視点に立ったデザインを追求している。

課題の発見はお客さまのビジネスを知ることから始まる

皆さんは、数ある分科会の中で、なぜUI/UX分科会へ参加したのでしょうか?

相澤:私は、もともとデザイナー経験が1年程度しかなく、UI/UXの概念自体は知っていたのですが、こうして集中的に深掘りする機会はなかなかないと感じ、参加を決めました。それと、エンジニアやディレクターの方々と一緒に活動できる貴重な機会でもあるので、他職種との交流の場としての魅力も感じました。

大日:僕は「デザインもできるエンジニア」になるための、またとない勉強の機会だと思って参加を決めました。エンジニアとしてまだ経験が浅いので、デザイン分野の分科会に参加することに不安もあったのですが、上司に相談したところ、「エンジニアとしてデザイナーの方々の考え方を知っておくことは、今後のプロジェクトで必ず役立つ」と、背中を押してもらえたことも大きかったですね。

谷口:私は実務上、情報設計やサイト改善検討を行うことが多く、UI/UXにもともと興味がありました。以前から、画面設計や提案書作成において、UI/UXの重要性を感じていましたが、具体的にどう実務に取り込めるのかはわからなかったので、しっかりと正しい知識を身につけて、業務に活かしていけたらという想いで参加しました。

今回、鉄道会社の座席予約サイトを教材として課題(UI/UXの改善点)を明らかにしていったと聞いています。どのように進めていったのでしょうか。

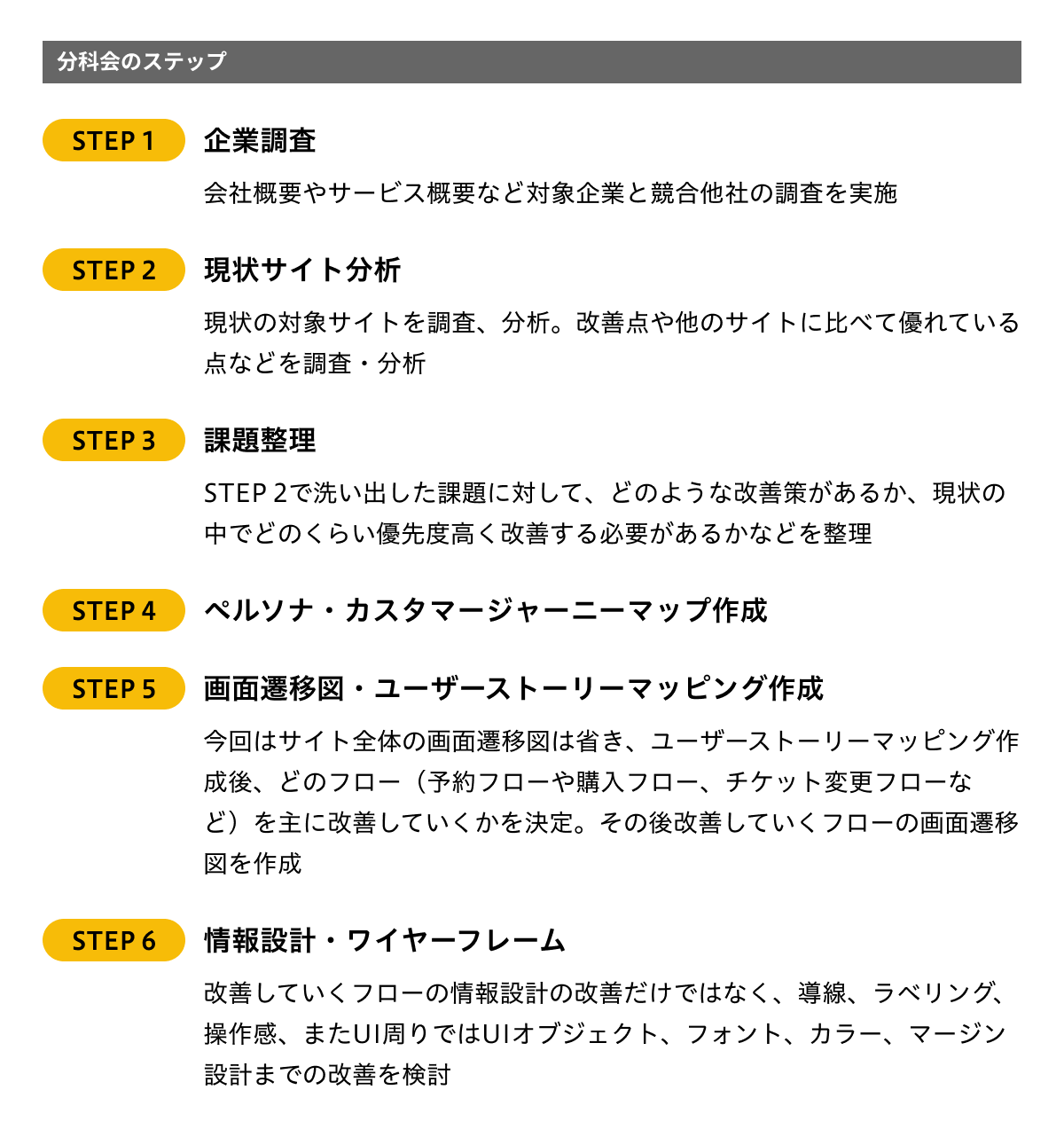

谷口:進め方は、以下のような流れです。各ステップに1〜2レッスンの時間をかけて取り組みました。

①企業調査、②現状サイト分析、③課題整理、それぞれのステップで着眼点を変えることで、さまざまな課題を見つけることができました。

廣瀬:とくに印象的だったのは①企業調査です。最初は、ビジネスモデルを正確に把握することが難しかったですね。ただ、このステップにじっくり時間をかけたことで、チーム内で共通の理解が深まり、その後の作業もスムーズに取りかかれました。

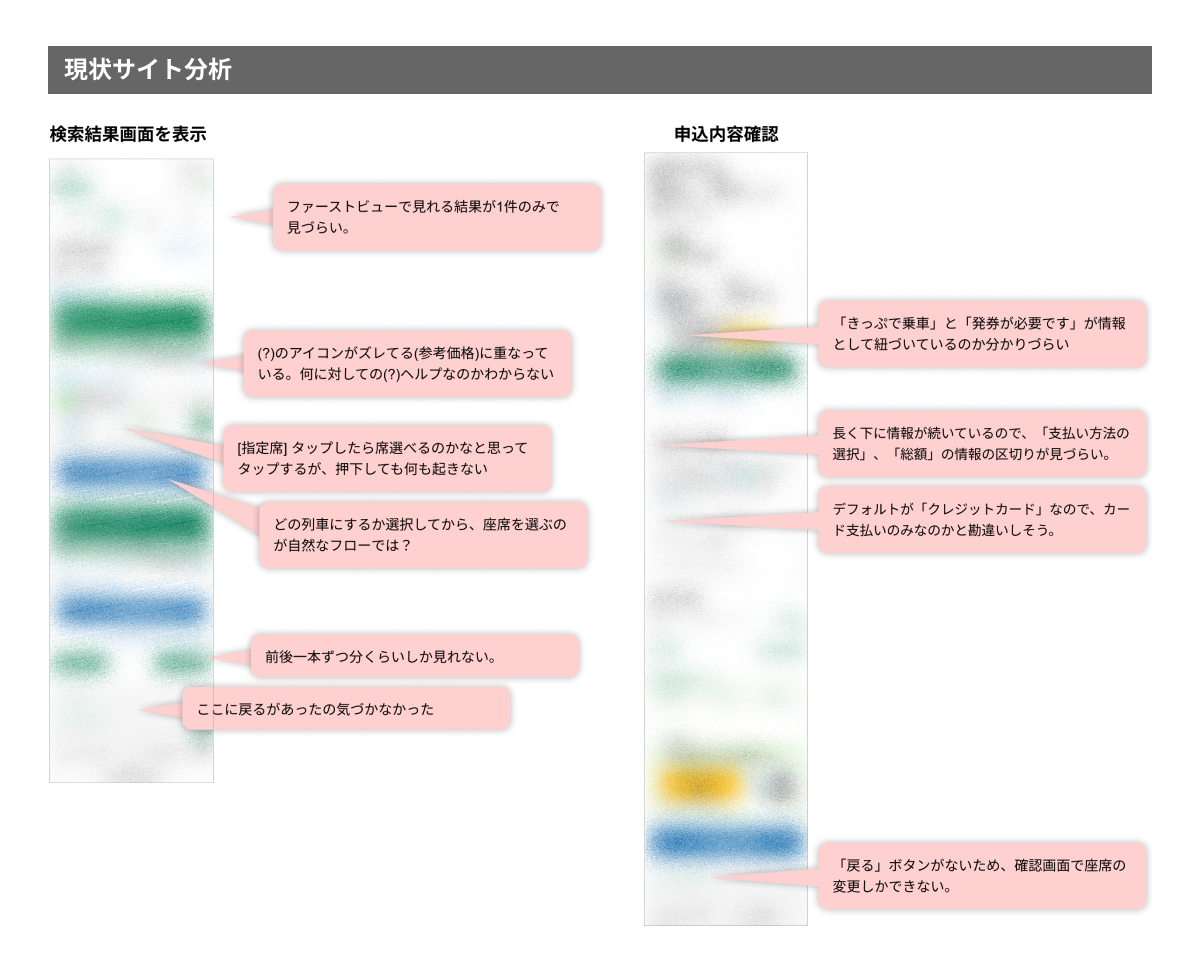

桑田:私は、②現状サイト分析が印象に残っています。分析にあたって、「このサービスを使うのはどんなユーザーだろう?」とチームで議論して仮説を立て、そのシナリオの中で使いそうな機能やページに注目しました。

そして、ゴール(座席予約完了)までの導線で「わかりづらい・使いづらい」と感じる点をUI/UXの課題として設定しました。

UI/UXの改善といっても、何をもって「良い」「悪い」と判断するか基準が曖昧なままだと、結局、個人の感覚での分析になってしまいます。それを避けるためにも、まず基準となるユーザー像の認識をチーム内で揃え、仮説を立ててゴールを設定することが非常に重要なステップだと実感できました。

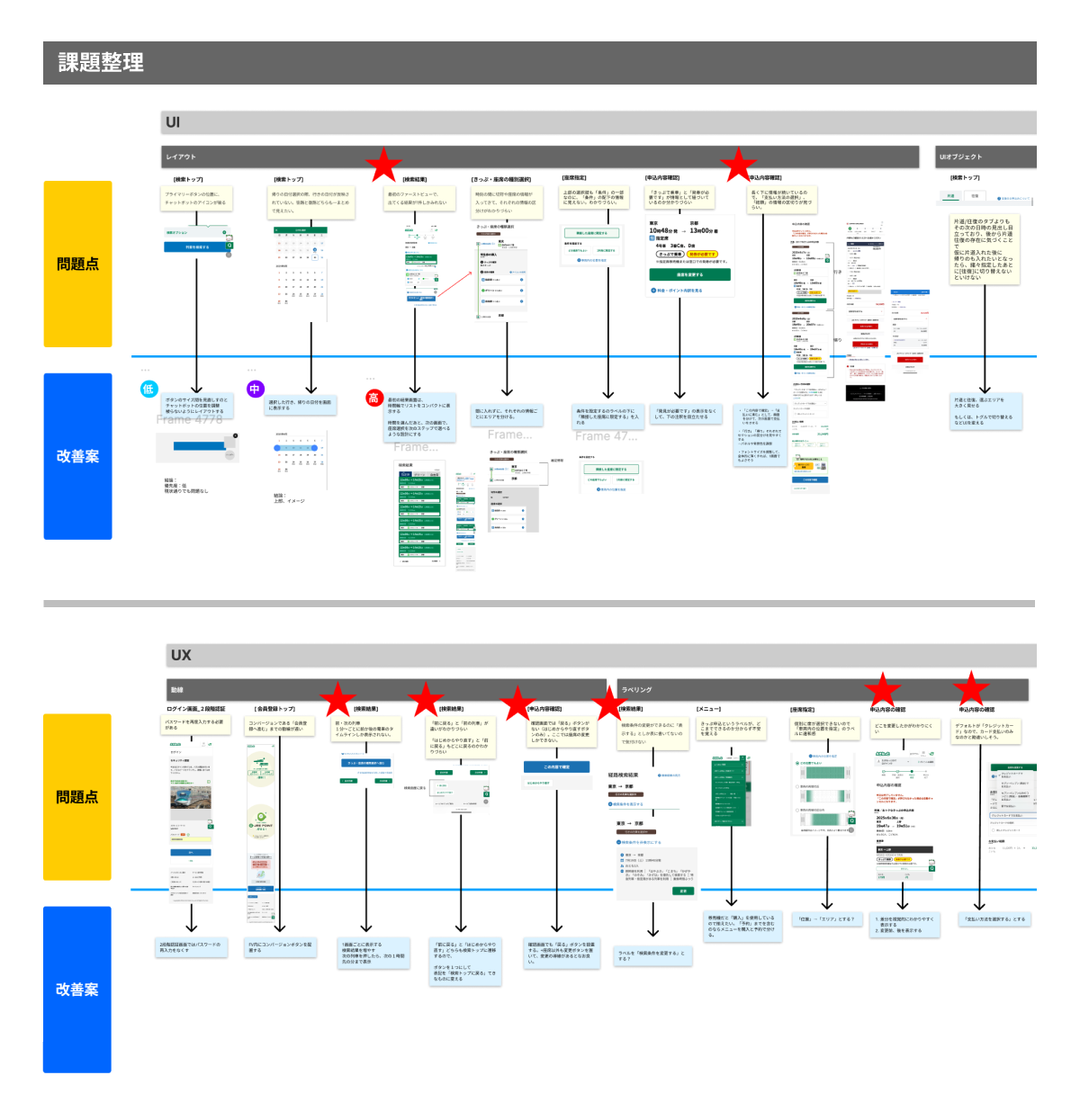

では、③課題整理や改善の方向性を決めるうえでのポイントは?

小山:やはり、メンバーそれぞれの視点を活かすことがポイントだったと思います。具体的には、各メンバーが個別にUIの気になる点をメモに書き出し、それを一度すべて集約しました。

そしてその後、全員でその集約メモを見ながら議論を進めました。これにより、多角的な視点から課題を捉えて、とてもスムーズに改善提案へとつなげることができました。

相澤:改善の方向性の決定は、私たちのチームは以下のプロセスで行いました。①企業調査や②現状サイト分析により、これまで感覚的に捉えていたUI/UXの課題を、論理的に整理する手法を学ぶことができました。

UI/UX分科会がもたらしてくれたもの

チームの議論で印象に残っていることはありますか?

山下:ディレクターの谷口さんがうまく取りまとめてくれて、チームで気持ち良くアイデアを出し合うことができました。同じ画面を見ても、自分では気づかなかった課題や改善案が他のメンバーから出てきて、とても刺激を受けました。

人によって注目するポイントが違うので、「そういう見方もあるんだ」と新しい視点を学べたことも印象的です。さらに、議論の中でFigmaの知らなかった機能にも触れられ、チームで議論するからこそ個人では思いつかない発見があるのだと実感しました。

大日:課題の数がとても多く、一つひとつの課題にかけられる時間は短かったものの、デザイナーの方が「こういう解決案はどうか」とすぐに話の口火を切ってくださったおかげで、テンポ良く議論できたのが印象的です。

僕は物事を考え込んでしまうタイプなので、議論の軸となる提案があると、そこから意見を広げやすいということに気づきました。これが議論をスムーズに進めるコツなのだと、身をもって感じました。

他のチームを見て、自分たちとの違いを感じた点はありましたか?また、メンバーの意外な強みなど気づいたことがあれば教えてください。

小山:チーム別の検討課題で成果を発表し合う機会があり、そこから多くの気づきを得ることができました。まず、チームごとのアプローチについて、Aチームが複数の画面を見て問題を広く提示したのに対し、Bチームは特定の1画面に関する課題を深く掘り下げていました。

しかし、両チームがUI上の大きな課題があると感じた画面がまったく同じだった点は、とても興味深かったですね。

さらに面白かったのは、同じ画面を見ていても、当初課題だと感じていた箇所はそれぞれ異なっていたのに、議論を掘り下げていくと、最終的には両チームとも本質的に同じ課題に行きついたという点です。異なる視点から出発しても、目指すゴールは同じなのだと実感できた貴重な経験でした。

また、メンバーの新たな強みにも気づくことができました。普段の業務ではあまり関わらないデザイナーやエンジニアの方々が、論理的に話すのが上手なことに感銘を受けました。

森住:どのメンバーも同じように検討ができることに、BAらしさを感じました。職種を越えて共通の視点をもてるのは大きな強みですね。

今後は、ディレクターとデザイナーがそれぞれの専門性を生かしつつ、ビジネスとクリエイティブの両面で同時に価値を生み出していきたいと考えています。

分科会を通じて感じた、BAが共通認識にしていきたいUI/UXの考え方は何だと思いますか?他メンバーと議論する中で見えてきた共通点や特徴などを教えてください。

森住:UI/UXという概念が職種の垣根を越え、同じ言語で議論し合える機会を相馬さんが気づかせてくれました。参加したメンバーがプロジェクトに還元することで、BAの「共通認識」へ昇華されていくことを期待しています。

また、驚いたのは新しく入社されたメンバーであっても、意見や考え方に大きな差が見られなかったという点です。それぞれ年齢を積み重ねた中で培った土台に差異はなく、新人もベテランも関係なく、同じ言語で語り合えたことが気持ち良かったです。

君塚:分科会を通じて、BAが共通認識としてもつべきUI/UXの考え方は、「単なる模倣ではなく、本質的なユーザー価値を追求すること」だと強く感じました。議論の中で見えてきた共通点は、UI/UXをデザインの表面的な要素として捉えるのではなく、「UIの現状がもつ意味と課題、そしてあるべき姿」について深く掘り下げて言語化できた点です。

UI/UXは、単なる「流行のデザイン」ではなく、ユーザーとビジネスの両方のゴールを達成するための戦略的なツールです。こうした視点をBAに浸透させるうえで、UI/UX分科会の役割はとても重要だと思います。

UI/UX分科会に参加したことによる、新たな発見を教えてください。

君塚:分科会に参加する前は、成功事例を参考にして取り入れる「模倣型」の発想が中心でした。しかし活動を通じて、「ユーザーにとっての真の価値は何か」を深く探求し、企業がどのような体験やイメージを提供したいのかを戦略的に考える視点を得ました。

表面的なデザインの流行を追うのではなく、課題解決や感情的満足度といった本質的な体験を追求し、さらにビジネスゴールをUI/UXに反映させる重要性に気づけました。

UI/UX分科会の今後の展開に期待

提案書や画面設計、クライアントとの打ち合わせといった実務で、分科会での学びはどう役立っていますか?

廣瀬:分科会で取り組んだ、「ユーザーが実際に行うと予想されるタスク(ゴール)を定義し、ゴールまでの画面遷移に沿ってUI/UXの課題点を洗い出す」という手法はすべてのプロジェクトにおいて取り入れられる手法ではないでしょうか。

課題を洗い出す際に、画面単体ではなく一連の画面遷移を含めて俯瞰して見ることで、「ゴールまでスムーズに辿りつける動線設計ができているか」「ボタンの配置位置は適切か」など、見た目のデザイン(UI)だけではなく、ユーザー体験(UX)まで考慮した提案ができると感じています。

小山:私は現在進行中の実務で役立っています。これまではデザインルールを遵守することを最優先に考えるあまり、ペルソナを具体的に想定しきれていませんでした。しかし、分科会での学びを経て、具体的なペルソナを深く掘り下げ、「このユーザーにとって本当に使いやすい設計とは何か」という視点で考えられるようになりました。

また、廣瀬さんが言ったように、制作したUIを部分的に見るのではなく、ユーザーの一連の操作を俯瞰して「わかりにくい点はないか」と客観的に見直す癖もつきました。この視点をもつことで、よりユーザーに寄り添った提案ができるようになったと感じています。

分科会に入ってから、UI/UXに対する考え方はどう変わりましたか?

相澤:分科会に参加する前は、UI/UXを「単なる画面の見た目や操作性」として捉えていました。そのため、ターゲット層を深く意識することは少なく、利用者全体に共通する理想像を前提に検討する傾向がありました。

ターゲティングの必要性も認識してはいたものの、実際にペルソナや体験の流れを描き出し、チームで共通認識をもって課題に取り組む経験はほとんどありませんでした。

しかし分科会に参加してからは、UI/UXに対する視点が大きく変わりました。具体的には以下の点です。

- 点から線へと捉える視点:

UI/UXは画面単位の調整にとどまらず、ユーザーがサービスを通じて得る体験全体を設計することが重要であると実感しました。 - ターゲット設定の有効性:

具体的なターゲットを定めることで課題がより鮮明になり、チーム全体で共通認識をもって議論できるようになりました。 - 議論から得られる気づき:

広い視点をもつためには、メンバー同士で導線や課題を共有することが欠かせず、その中で自分ひとりでは気づけなかった改善点や優先度を発見できました。

これらの学びを、今後の仕事に活かしていきたいと思います。

桑田:UI/UXという概念はなんとなく知っていましたが、これまでは自分の感覚で「ここはこうした方が見やすいだろう」などと、大した根拠なくUI設計に取り組んでおり、UXに関してもあまり実案件で意識できていませんでした。

しかし、分科会ではステップに分けて体系的にUI/UXの改善に取り組みました。サービスを改善するにはまず企業分析で「企業を知る」、そしてターゲット・ペルソナの設定で「ユーザーを知る」ことが肝心だと学びました。

その前提がはっきりすれば、実際のインターフェース画面で課題発見がしやすくなり、その改善の根拠も明確になります。まだ分科会は進行中ですが、UI/UXにおいてロジカルシンキングがとくに重要だと実感しています。

最後にUI/UX分科会のリーダーである相馬さんに、今後の意気込みを伺います。

相馬:この分科会で本当にうれしいのが、各メンバーが自分で考えたことをきちんと言語化して、自由に発言していることです。そしてその発言をみんなが否定することなく受け止めて、議論を前に進めていっている。このチームワークの良さは、新たな発見でした。

それぞれのチームが挙げた課題点は、本質的には同じですが、実際に情報設計やデザインに落とし込んだ際に、どのような違いとなって表れるのか。それが今後の楽しみです。UI/UXの考え方の社内浸透を図るためにも、これからの分科会活動を頑張っていきたいと考えています。

編集後記:分科会で育んだ再現性のある支援力

分科会の取材を通して印象的だったのは、参加したメンバーの多くが「まずお客さまを知ることから始めたい」と語っていたことです。その姿勢には、BAがUI/UXにおいて重視するビジネス理解を起点とした課題解決という文化が表れていました。

UI/UXは、見た目や操作性にとどまらず、ユーザーと企業の関係を形づくる要素です。今回の分科会では「お客さまのビジネスを知る」ことから出発し、ペルソナ設計や課題整理を通じて、再現性のある改善プロセスを身につけることができました。

また、職種の垣根を越えた議論から、多様な視点による新たな発見も生まれました。こうした協働の経験こそが、今後の実務でクライアントに寄り添う力になると感じています。

分科会で育まれた「ユーザーに寄り添う文化」は、UI/UXコンサルティングやWebサイト改善の現場にも息づいています。

“使いやすさ”をともにつくるパートナーをお探しの方は、ぜひBAにご相談ください。