見た目は最先端で、CMSも最新なのに、なぜか売り上げにつながらない……。そんなWeb担当者の声も多いのでは。Business Architects(ビジネス・アーキテクツ、以下BA)にジョインした元エクスペリエンス代表の橘はこう語ります。

「数字を見ずにサイトを語るのは、海図を使わずに航海することと同じです。」

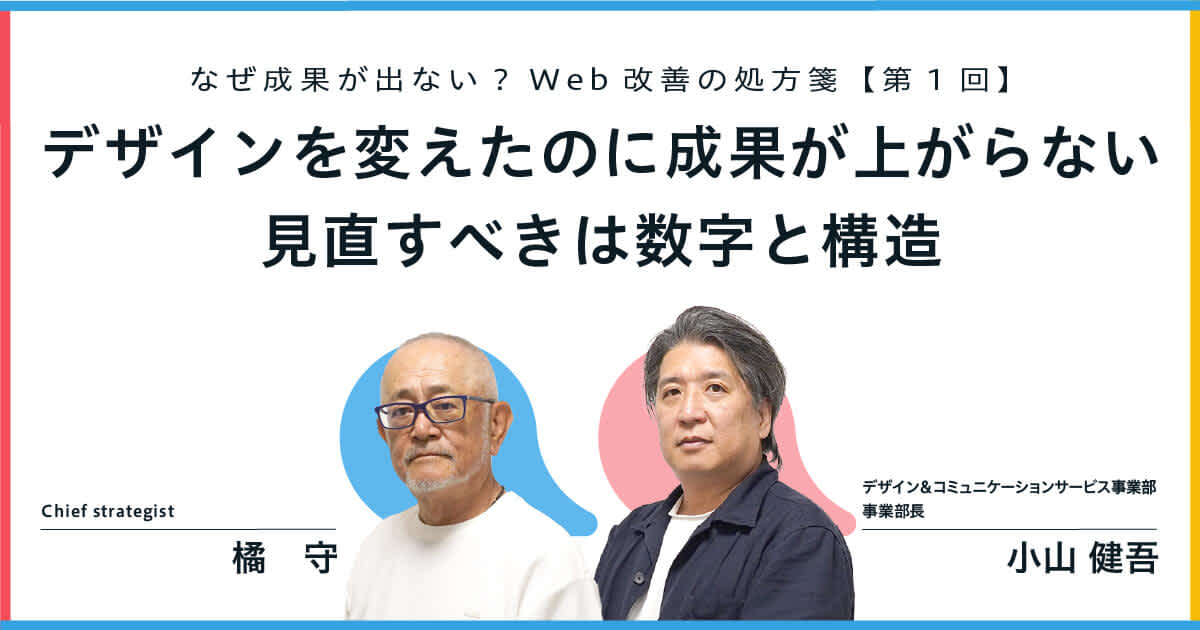

この記事では、Chief strategistの橘が実際に“年間5億円の損失”を可視化した自動車メーカーの事例を皮切りに、企業のマーケティングサイトを“赤字部門”から“営業装置”へ変える方法を語り尽くします。聞き手は、デザイン&コミュニケーション事業部 事業部長の小山です。

インタビューを受けた人

![プロフィールアイコン(写真):Chief strategist(ビジネス・アーキテクツ) 橘 守]()

- 橘 守Chief strategist(ビジネス・アーキテクツ)

リクルート「住宅情報」「カーセンサー」等、ポイントキャスト代表取締役社長、Jストリーム事業推進部部長を経て、2005年Jストリーム・東北新社・ロボット・ビジネスアーキテクツ・ベースメントファクトリープロダクションの5社の出資で2005年エクスペリエンス設立。2008年MBOを実施。デジタルマーケティング分野における顧客利益の最大化をゴールとしたサイト戦略立案、サイト設計、実装、リリース後のKPI設計、PDCAサイクルの支援までを手掛ける。「数字で説明する。」が信条。08年日本産業広告協会日本BtoB広告賞グランプリ、経済産業大臣賞受賞他受賞多数。2025年7月ビジネスアーキテクツにJOIN

改善しないままのWebは毎日“赤字”を垂れ流す

Webの見た目は良くなったのに、なぜ成果が出ないのか?

小山:最初にいただく相談でいちばん多いのはこれです。見た目を刷新したのに、問い合わせがまったく伸びない。一体、なぜでしょうか?

橘:理由はふたつです。ひとつめは、訪問者にとって最適化された構造に変更していないこと。見た目を今風に刷新し、ヘッダーの色や写真を新しくしても、メニューの並び順やページの順路が古いままではユーザーのサイト内の動きは従来のWebと同じ。結果として訪問者にとっての使い勝手は変わっていません。

ふたつめは、正しく設定されたKPIに基づいた数字を比べていないこと。ビフォー・アフターで、そのKPI(直帰率や問い合わせ率、その他)を見なければ「成果が上がった」とも「下がった」とも言えません。

つまり見た目を良くして、それだけで満足してしまうわけですね。事実、デザイン変更しただけのリニューアルはコンバージョンに寄与しないという調査結果もあります。

小山:おっしゃっていた「見た目」と「構造」というのは何が違うのでしょうか?ここが腑に落ちていない担当者が多いと思います。

橘:簡単にまとめると、以下です。

- 見た目=ページのレイアウト、フォント、配色、写真やイラストなどの装飾

- ユーザーの印象に関わるもの

- 構造=情報分類、ナビゲーションやラベル表現

- ユーザーの行動に関わるもの

家で例えると、壁紙が見た目、間取りが構造。壁紙を張り替えても間取りが迷路みたいだったら住みにくいのと同じ理屈ですね。

小山:なるほど。「構造」を直すとどうなるのでしょう。

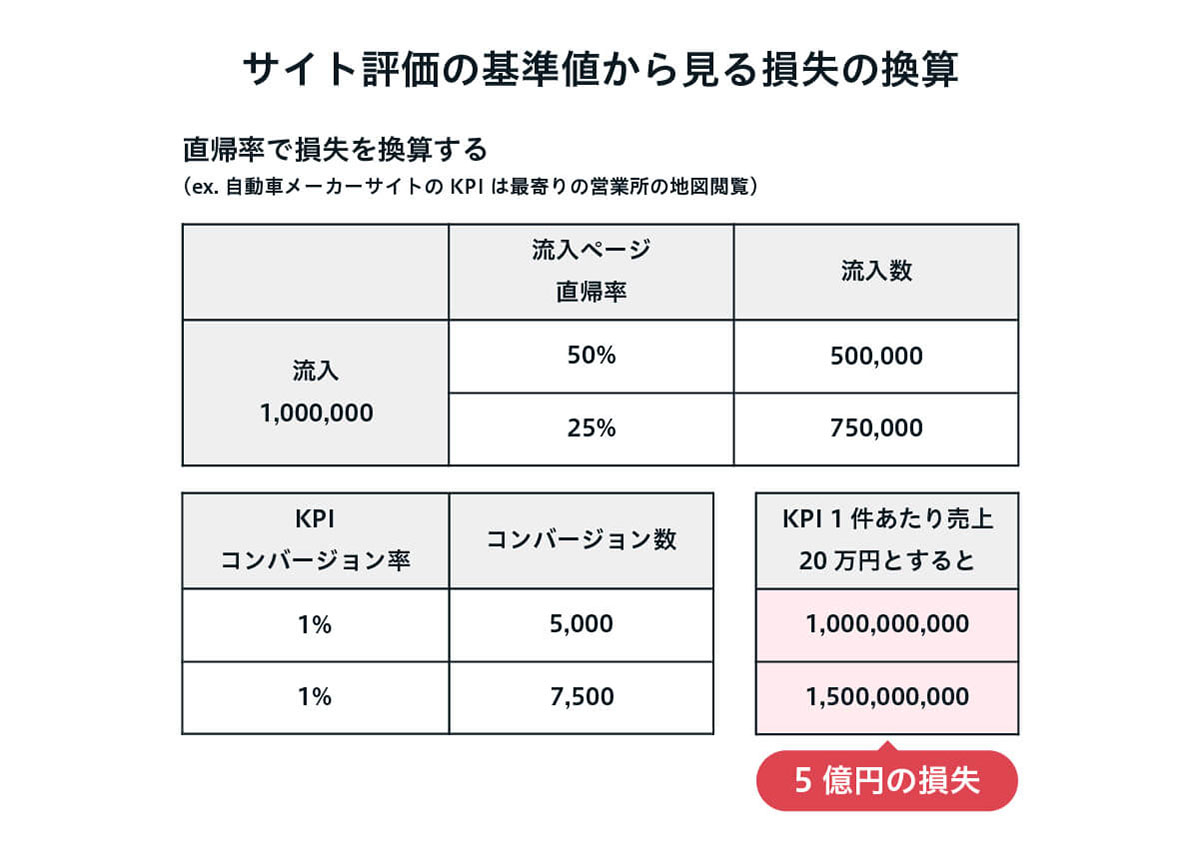

橘:メニューを「訪問者が目的の情報を探しやすい」構造に変更することで直帰率が50%から25%に下がったケースがあります。これは、壁紙はそのままだけど、生活動線を考えた間取りに変えたら急に住みやすくなる、といったイメージですね。

サイトからの“離脱”は、「静かな赤字」を生んでいる?

小山:「サイト離脱すると損害が生じる」と聞いても、ピンと来ない方が多いと思います。これは具体的にどのような状態なのでしょうか?

橘:では、たとえ話をしましょう。

- 1日に4,000人がサイトを訪れる

- その半分(2,000人)が最初の1ページだけ見てすぐ帰る

これが“直帰率 50%”の状態です。ここでこのWebの効率を仮に「問い合わせ1件の価値を20万円」とします。もし直帰率を50%から25%に下げられれば、訪問した最初のページを見ただけで帰る人数は1,000人減りますよね。結果、2ページ目以降の流入が3,000人となり、50%増えることになります。

増えた1,000人の1%が問い合わせをしてくれるだけで、10件×20万円=200万円というWeb効率ですから、1日で200万円の利益チャンスを逃している計算になるわけです。

こういったWeb運営者・マーケティング部門が気づいていない損害を、私は「静かな赤字」と呼んでいます。

実際にあった例だと、自動車メーカーA社では営業所への送客という意味で年間5億円もの静かな赤字が判明しました。(この場合のKPIは、いろいろ車の情報を閲覧した後で訪問者自身の最寄りの営業所を調べるという行為、営業所の地図を見るということ)

小山:見た目は最新なのに5億円の取りこぼし……。可視化すると恐ろしいですね。フォームの数字もやはり無視できませんが、特に押さえるべき指標は何でしょうか。

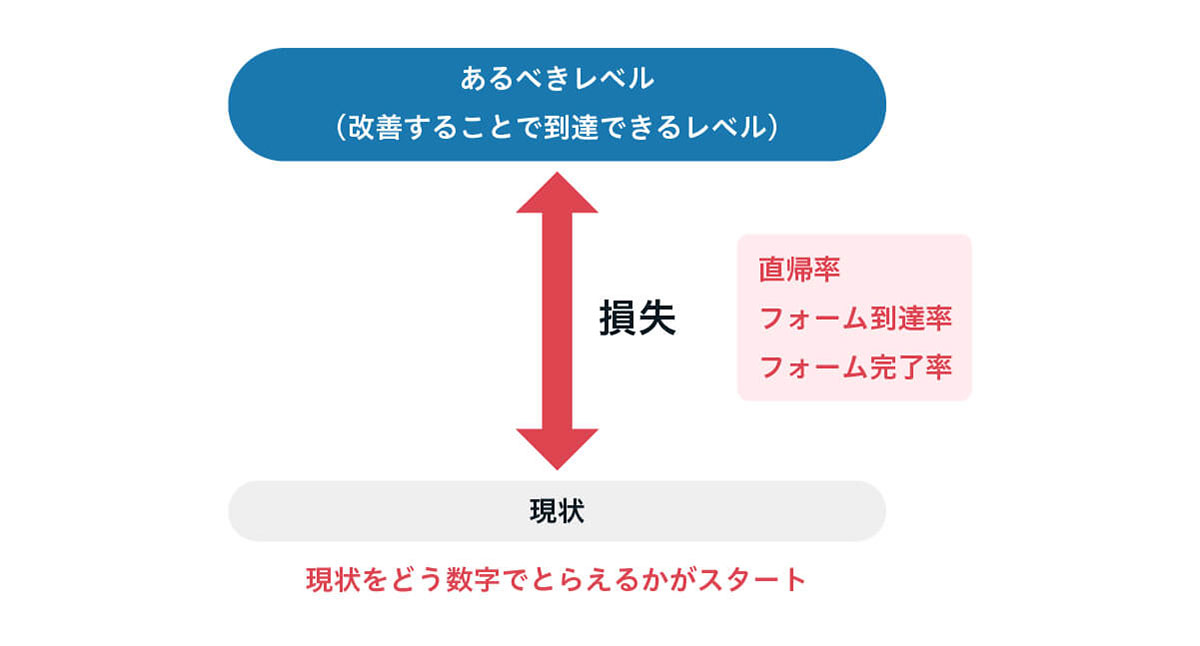

橘:特に意識してほしいのは、直帰率、フォーム到達率とその完了率(何人が送信したか)の3つですね。この掛け合わせがサイト流入から最終的な問い合わせ数の効率ということになります。

小山:仮に「完了率を上げる」ことを狙う場合、「そもそもの入力項目を減らす」などの対応で良いのでしょうか?

橘:たしかに「項目が少ない=入力しやすい」は事実ですが、ユーザーの負荷を下げることだけが良いとは限りません。

例えば、A社はもともと5項目のフォームでしたが、業界・課題・導入時期・予算感の4項目を追加して9項目に増やしました。

しかし「この会社は真剣に話を聞いてくれそう」と感じた人が多く、完了率は上がりました。質問の量よりも“質問の納得感”の方が成約率に直結する場合もあります。

企業のマーケティングサイトは、事業戦略・営業戦略の「実行装置」

サイトは見た目ではなく、営業に貢献するための“装置”になっているか?

小山:ここからはサイトと事業戦略の関係について伺います。橘さんは、「BtoB企業のマーケティングサイトは見た目ではなく営業に貢献するための装置」とよく言いますが、どういう意味でしょうか?

橘:展示会のブースを思い浮かべてください。パネルがカッコいいだけでは商談は生まれません。「どんなお客さまを呼び込み、何を話し、どう名刺を回収するか」がセットで決まって初めて成果が出ます。サイトも同じで、デザインは呼び込みのためののぼり旗に過ぎません。

装置というのは、「集客→相談→見積もり」の一連の流れを24時間つなぎ続けるオンライン営業所という意味です。

小山:なるほど。ほかにも、橘さんは「企業の“事業戦略・営業戦略”が反映されていないサイトが多い」とおっしゃいますが、これはどういう意味なのでしょうか。

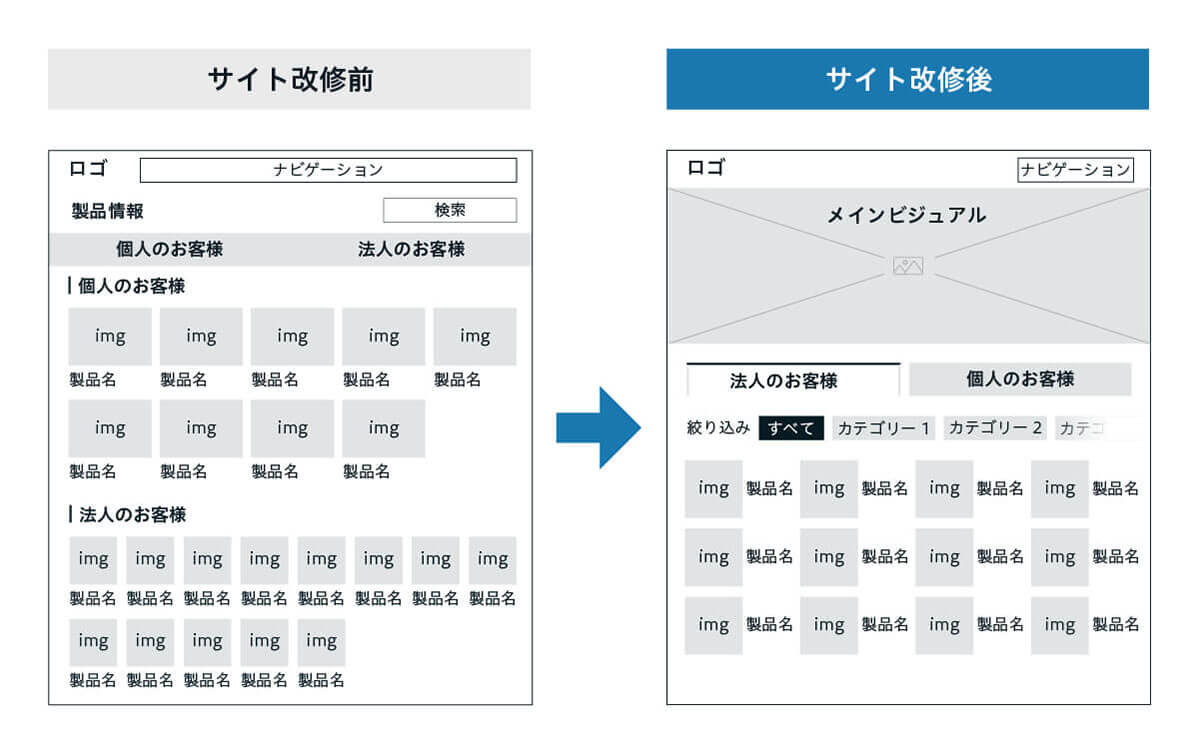

橘:いちばんわかりやすい例は、各事業部のもつ製品群がその順序も含めてそのままメニューに出てしまうケースです。

これを私は「社内の力学がIA(情報設計)に漏れ出る」と呼んでいます。企業側が定義する製品ラベルの場合、ユーザーにとって自分の探したい情報がどこにあるかわかりにくい状態なので、直帰率を押し上げる原因になります。

小山:ユーザーにとって意味のある情報を、優先的に出していく必要がある、と。では、企業の意思をどうサイトに正しく落とし込めばいいのでしょうか?

橘:訪問者は多種多様です。まずはBtoBにおける例をお話しします。

すでにその製品群の調達担当であれば、その「製品名」「品番」を探すでしょうし、ある課題感を持った人であればその課題解決策を探すために訪問しているわけですから「課題から探す」が必要でしょう。また、訪問者企業のもつ製品に適合する製品を探すのであれば、「用途別」(ある業界ではアプリケーションとも言います)が必要でしょう。

さらに大事なことは、その並び方も事業部別ではなく、情報を探している訪問者の頭の中にある課題感に合致したカテゴリー別に並んでいてほしいですね。

様々な課題感に基づいた「目的」を持った訪問者にそれぞれ対応した入り口を用意することで企業の意思とユーザー体験が一致しますよね。

どこを見れば成果が出ていないことに気づけるのか?

小山:「数字といっても見るべきものが多すぎる」と感じているWeb担当者の方も多いと思います。具体的に、どこを見ればいいのでしょう?

橘:Web担当者になりたての初心者なら3つだけ覚えれば十分です。ここまでもお話しさせていただきましたが、まずは「直帰率」と「フォーム到達率」と「フォーム完了率」を見てください。

あらためて説明すると、それぞれに以下の状態を示しています。

- 直帰率が高いと「ユーザーは入口ですぐ帰っている」ということ。

- フォーム到達率が低いと「サイト内が迷路、あるいは情報が十分ではなく満足できないという状態」ということ。

- フォーム完了率が低いということは、「フォームまで来た人の大半が送信ボタンを押さずに離脱している」ということ。

小山:現場のWeb担当者であれば、経営幹部との話し合いから、KPIを決めてから動くと思います。この際、どうやって“理想の数値”を設定すればいいのでしょうか?

橘:“理想の数値”といっても、そこに根拠がなければ目標は形骸化してしまいます。私はふたつの数字を必ず参照します。

- ベンチマーク:当社の過去の経験値や公開レポートに載っている平均値

- 自社の過去データ:少なくとも1年前の同月データなど

当社の過去の経験値からいいますと「直帰率」が50%を超えているサイトは大いに改善の余地ありです。訪問者が最初に訪れたそのページに問題があるということです。過去その問題に正しく対処できた場合は直帰率25%に抑えることも可能です。ですので、まずは50%を切ること、その後は25%を目指してください。

フォーム完了率に関しては様々なデータが公開されていて、25%以上というのが最適化の初期目標となるでしょう。我々の経験値でいうと、完了率50%近くを実現することもできます。

実際のコスト効率を事例でお話ししましょう。

月額広告投資1億円、月間申し込み人数1万人、1人当たり獲得単価1万円。この商品のフォーム完了率を30%向上させました。そうすると申し込み人数が13,000人となり、1人当たり獲得単価7,692円(23%ダウン)、総じての投資効果は3,000人×1万円で3,000万円/月となるわけです。

ベンチマークだけでも、自社データだけでも駄目なのです。そのうえで業種、扱う商品によっては週次でモニタリングする体制が鍵となります。数字は生き物なので、月次だと変化を取り逃しやすくなります。

橘:これを習慣にすると、理想値にどれだけ近づいたかを毎週確認できます。KPIは決めたら放置するのではなく、決めたら毎週観察するのがセットということですね。

小山:数字を取るにあたって、「タグを設置して計測する」ことが多いと思います。これは、どこまでやればよいのでしょう?

橘:答えはシンプルで、「すべて」です。もう少し具体的にいうと、

「全ステップに入れること」

特に「フォーム入力開始」「送信完了」「資料ダウンロード完了」など“ゴールの瞬間”には必ず入れてください。

こうしておけば、訪問者がどこから来て、どのページで離脱し、最終的に何人が資料を取ったかという、サイト内の移動がまるごと数字で追えるようになります。

タグは訪問者のサイト内の動きを理解するために必須です。訪問者の動きが把握できないと、ボトルネックとなる箇所がつかめません。全ページ/全ステップを埋める。これをまず徹底してください。ただし、出て来る数字すべてを見るわけではありません。どの数字を見るか?その考え方を整理することも同時に必要です。

「構造」が変われば成果は変わる

情報の並べ方だけで、直帰率が変わる?

小山:「これをしただけで、こんなに数字が変わるのか」と度肝を抜かれた事例を教えてください。

橘:日本を代表する製造業の事例ですね。そのサイトは、事業部別の製品カテゴリー順のメニューでした。

営業がヒアリングで最初に聞くのは『どの工程を省人化したいか』なのに、サイトは製品名を並べている。そこでメニューを『省人化』『生産性向上』『無人化』という“お客さまの悩み”に合わせて再構築しました。

小山:ページ数は変えずにラベルだけ変えた、ということでしょうか?

橘:そうです。それだけなのに結果は明快で、直帰率は50%から25%へと大きく下がりました。2ページ目以降への送客が1.5倍になったわけですね。それ以降の数字は推して知るべしですね。

小山:すごいですね。また、素朴な疑問なんですが、リード単価が上がっても、成果が出ていれば良いという考え方もあるのでしょうか?実際、どう評価するのが正解なのかが気になりました。

橘:結論から言えば、見るべき指標は「かけた経費で割ってリード単価を出すのか?ではなく、創出した売上利益で割ってそれを出す。」つまり“費用対効果”ではなく“売上、利益対効果”です。

広告費や制作費といったコストは“途中の燃料”に過ぎません。最終的に会社に残る売り上げ、利益がどのように変化したかを基準に判断することが大切だと感じています。

営業チームに“Webは成果を出してない”と言われたことは?

小山:営業から「Web経由のリードは質が低い」と怒られた担当者は少なくないはずです。これは何が要因になっているのでしょうか?

橘:解決のポイントは、問い合わせフォーム経由のお客からの情報の見直しです。つまり、営業が欲しい情報をWeb側で取得していなければ意味がありません。まずは“営業が望むリード像”を定義するところから始めましょう。

まず営業チームに「本当に商談になりやすい問い合わせって、どんな共通点がありますか?」と尋ねます。そこで出てきた共通点がそろうと商談化しやすいという結論になったとします。そうしたら、問い合わせフォームにその項目を必ず入れるのです。

これにより営業担当は“欲しい情報が最初から入った問い合わせ”だけを受け取れるので、Web担当者は「リードの質が低い」と言われなくなりますよね。

可能であればBANT(バント)情報(※)を取得することが最重要ですが、いきなりは難しいケースは多々ありますので、それらに次ぐ情報。詳しくいうと「試作品を作ってほしい」「デモが見たい」「工場見学したい」などの問い合わせが商談になりやすいという情報が営業からあがってくるとすると、それらに対応する問い合わせフォームがあるべきです。

小山:欲しい情報から逆算するということですね。ただ、質問を増やすと入力途中で帰る人が増えませんか?

橘:たしかに離脱者は少し増える可能性はあります。でも“最初から質の高いリードだけ届く”ため、営業が追いかける数が減り、最終的な利益が増えた例があります。リードは量より質で考えるのがコツです。

※BANT(バント)情報:

法人営業(BtoB営業)において、案件の受注確度を判断するために用いられるヒアリング項目のことです。具体的には、Budget(予算)、Authority(決裁権)、Needs(ニーズ)、Timeframe(導入時期)の頭文字を取った略語です。

損失を可視化するために、まず数字から始める

損失を見せれば、社内を動かせますか?

小山:Web担当者であれば社内の人間を巻き込む瞬間が多々あると思います。そんな時、損失を数字で見せることで、社内の説得は進むのでしょうか?

橘:進むはずです。理由はとても単純で、数字は痛みを伴う事実だからです。例えば「いま年間で3億2千万円取りこぼしています」と定量で示すと、経営陣は「失っているお金をどう取り戻すか」というモードに切り替わりますよね。事実、ある外資系医療機械メーカーの日本法人CEOが前述の直帰率における損失を自社に当てはめて、米国の本社に提案し、◯◯億円の予算獲得を実現したという話もあります。

つまり、数字がない提案は“願望”に聞こえますが、数字がある提案は“損失回収計画”として扱われるのです。

小山:回収計画と聞くと、経理や財務も無視できなくなる気がしますね。

橘:はい。現実的な話をすると、投資判断は“損得勘定”がすべてです。現状の損失額と、改善に必要なコストを並べるだけで「どちらが得か」の議論に変わり、話が早くなります。

最初の一歩は、数字を出してみることから

小山:「そもそも最初に何から始めればいいのかわからない」という方も多いと思います。分析ツールや専門知識をそろえる前に、まずやるべき行動は何でしょうか?

橘:難しく考えずに、現状を正しく数字で評価判断することから始めましょう。まずは直帰率、フォーム到達率、フォーム完了率の数字を出してください。この3つの数字をあきらかにすれば“損失の大きさ”が見える化され、改善のスタートラインに立てます。

数字を出してしまえば、「どこでお客さまが離れているか」がハッキリしますので、次の打ち手も選びやすくなりますよ。

大前提として「正しい改善が行われていないマーケティングサイトはその状態そのものが損失を生んでいる」という課題認識が大事です。

編集後記

数字は時に残酷ですが、頼れる味方。直帰率・フォーム到達率・フォーム完了率の3つを数値化し、差分を“円”に置き換える。それだけで自動車メーカーA社の損失は5億円ということが判明しました。

サイトの見た目を磨くのではなく、骨組み(メニューや遷移)をユーザー視点へ並べ替える、数字を疑い、構造を動かすこと。これが赤字サイトを営業装置へ変える近道です。

次回は「ゴール設定の落とし穴」がテーマです。MQL(マーケティング部門が“この人は見込み客だ”と判定した問い合わせ)が山ほどあっても受注が伸びない理由を、営業×マーケのすれ違いから解き明かします。

なぜ成果が出ない?Web改善の処方箋

- 【第1回】デザインを変えたのに成果が上がらない——見直すべきは数字と構造(本記事)

- 【第2回】営業に「使えない」と言われたMQL——その原因はKPIのズレ

- 【第3回】サイトに来てもすぐ帰る……それ、“構造”が原因かもしれません

自社サイトの構造や導線を少し見直すだけで、数字は大きく変わります。サービスや想いを正しく届け、成果につながるWebサイトにしたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。