カスタマージャーニー。マーケティング担当者なら、一�度は耳にしたことがある言葉でしょう。顧客の行動を可視化し、効果的なマーケティング戦略を立てるために欠かせないフレームワークです。しかし、従来のカスタマージャーニーは、現代のデジタルマーケティングの現状に合わなくなってきているのも事実です。

近年、検索エンジンで「カスタマージャーニー」と検索すると、「古い」「意味ない」といったネガティブなキーワードがサジェストされるようになっています。せっかく作成したカスタマージャーニーが、時代遅れになってしまっては意味がありません。

そこで今回は、成果に繋がるカスタマージャーニーを作成するためのチェックポイントと、具体的な改善策をご紹介します。みなさまと一緒にカスタマージャーニーについて考えてみましょう。

成果に繋がるカスタマージャーニーの設計

意味のあるカスタマージャーニーとは、顧客の行動を深く理解できることもさることながら、マーケティング施策に活かせるもの、つまり、成果に繋がるものとすることがとても大切です。そのためには、従来のカスタマージャーニーからより実践的なものへと進化させる必要があります。

本記事では、BtoBのサービスを扱う企業を例に挙げ、カスタマージャーニーの見直しポイントを考えていきます。

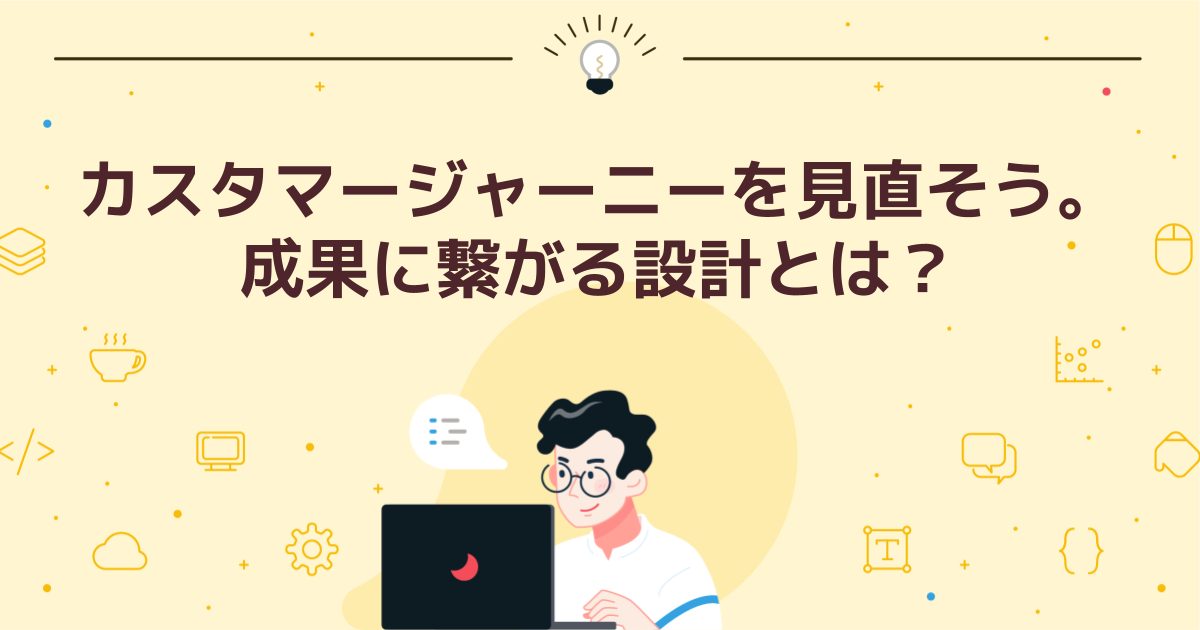

これまでカスタマージャーニーの横軸に、「認知」「興味・関心」「比較検討」「購入」といった抽象的なステージ区分を用いていた方は、顧客の具体的な行動を置いてみてください。抽象的な区分にしてしまうと、いざ「施策を考えよう」という段階で、企画しにくかった…なんてこともあったのではないでしょうか。

横軸に具体的な行動を記述することで、顧客がどのような経路で購入に至るのか、どこで離脱してしまうのかと施策上足りていなかった部分は何だったのかについてより把握しやすくなります。

カスタマージャーニーの横軸をどのように設定するか

カスタマージャーニーを作成する際、多くの人は「認知」「興味・関心」「比較検討」「購入」といった抽象的なステージ区分から横軸を設定しはじめると思います。しかし、よりマーケティング施策に活かすためには、この区分を具体的な顧客の行動に設定し直し、より細かく定義していく必要があります。

というのも、多くのMAツールやWeb接客ツールでは、ユーザーの具体的な行動をトリガーにシナリオを発動させます。「Webサイト上で資料請求をした人」や「特定のページを3回以上閲覧した人」「メールマガジンのこのボタンをクリックした人」といったように、具体的な行動に基づきシナリオを設定していくわけです。

顧客の具体的な行動を横軸に置くことで、各ステージ区分における顧客の行動や裏側にある思考、感情と施策とが連携し、企画に活かしやすくすることができるのです。

例えばBtoBの企業の場合、横軸には「サイト訪問」「メールマガジン登録」「資料請求」「展示会参加」「デモ」「商談」「契約」といった、より自社サービスのお客さまの行動に基づいた区分を設定してみると良いでしょう。

ここで注意しなければいけないことは、いわゆる定義が曖昧な区分の扱いです。例えば、「検討」や「商談=クロージング」が該当します。「検討」であれば、Webサイトにアクセスしただけで、個人情報を入力していない方たちをどのように扱うのかという話とセットで考える必要があります。また「商談」であれば、営業担当者とまさに商談を重ねている間に後方支援的にマーケティング施策を投入できるのかといった点も併せて考えたいポイントになります。

「検討」が長期化する製品やサービスの場合、検討期間中に求めている情報が変化していくことが考えられます。少なくとも3つの段階に分け、それぞれにおける顧客の、思考や感情、取りうる行動と照らし合わせて考えてみると施策の幅が広がるのではないでしょうか。

- 情報収集段階:

顧客が製品やサービスについてどのようなメディア、媒体、キーワードで情報収集を行うのか。最初に気になる点は何なのか。コストなのか、解決実績なのか。この段階でどの資料をダウンロードしてもらうのか。メールマガジン登録でメールアドレスを取得するのか。無料のセミナーへ誘導するのか。 - 検討段階:

顧客が製品やサービスを比較検討する際に、どのような基準で評価するのか。どのような疑問や不安を抱え、どのように解決したいのか。この段階で顧客に響く資料は何か。ウェビナーや競合他社との比較資料に興味をもっていただけないか。 - 意思決定段階:

顧客が製品やサービスを絞り込む際に、どのような要因が影響するのか、アポイントに際してどのような障壁があるのか。この段階で商談やデモに進んでもらえるか。営業担当者の後方支援的な役割で何を求められているのか。

BtoBでよく見られる導入実績のようなケーススタディ1つをとっても、検討初期に興味をもつ内容と、検討後期に興味をもつ内容とは異なるでしょう。検討初期では、ある程度バラ色な成功実績を読みたがった方も、実際に製品を絞り込み導入検討に近い段階では、「プロジェクトを失敗させられない」といったプレッシャーから、失敗体験やうまくいかなくなりそうな場面でどう立て直したか、他部署の巻き込み方などの情報が欲しくなったりするものです。

このように「検討」と一括りとはせずに、少し幅をもたせて分けてみることでより具体的なコンテンツのヒントにできるのではないでしょうか。

ポイント

- 横軸には定義が明確な区分を配置しよう。

- 横軸を細かくした方が施策のヒントは見つけやすくなる。

横軸の中心をどこに置いて考えるか

カスタマージャーニーの横軸を具体的な行動に基づいて設定していくと、どうしても横長になってしまいがちです。そこでお勧めなのは、最初からすべての行動を完璧に網羅しようとしないことです。ビジネスの中心となる部分、あるいは自社の課題がはっきりしている箇所にフォーカスして、カスタマージャーニーを検討していくのも1つのやり方です。

例えば、リード獲得が課題なのであれば、まずはリード獲得までのプロセスを詳細に記述してみる。クロージングが課題であれば、まずは商談から契約に至るまでのプロセスを重点的に洗い出して記述する。というように、徐々に全体に広げ精緻化していくやり方が良いでしょう。

このように、カスタマージャーニーを作成し、解決したい課題・目的を明確にすることで、よりマーケティング施策に繋がりやすい、実践的なカスタマージャーニーを作成することができます。

この際、部門間の連携を忘れずに考えたいところです。自部門の施策に最適なカスタマージャーニーとなってしまっては、顧客体験を損なう可能性があります。隣の部門の動きが書かれていないカスタマージャーニーを作ってしまうなんてケースもよく耳にします。難易度は上がってしまうのですが、なるべく相対している部門の動きを俯瞰できるようにしたいです。

ポイント

- 横軸はできるだけ具体的な行動に沿って設定する。

- 自社のビジネスにおける中心や課題が生じている箇所にフォーカスしてその周辺から考える。

カスタマージャーニー上での行ったり戻ったりをどう考えるか

カスタマージャーニー上では、顧客は必ずしも左から右へと直線的に進むとは限りません。特に、検討段階では、情報収集のために何度もサイトに訪れたり、競合との比較検討を繰り返したりするなど、行ったり来たりを繰り返すことがよくあります。企業側からすると、資料請求なりホワイトペーパーのダウンロードなりでリード情報は取れたものの、メールマガジンを配信しているだけ…といった段階の方です。検討期間がより長期化する商材の場合では、区分上はリード区分のまま、そこに何年も滞留している。なんてケースもあるのではないでしょうか。

こうしたケースでは、横軸中にリサイクルリードといった定義をもたせてはいかがでしょうか。ある程度のタイミングで、リードからリサイクルに動かす。施策の中心に据えるのは、新しく動きを見せてくれたリードを優先とし、リサイクルリードの優先度を少し下げてみるやり方はどうでしょう。

ポイント

- すべてのリードを救おうとしない。

- 反応が薄くなった方はリサイクルリードとし、別の施策を考える。

無反応の顧客への対応をどうするか

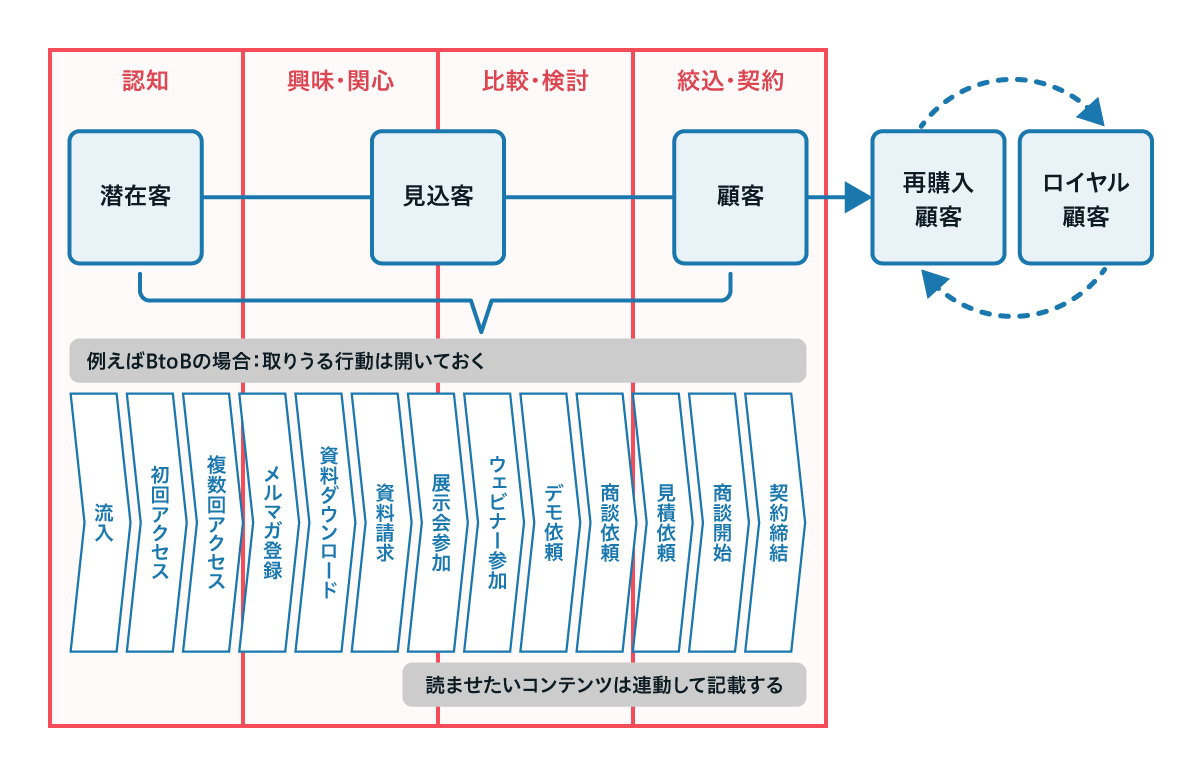

多くのカスタマージャーニーでは、「Yes」を繰り返して顧客になる流れで構成されています。しかし、現実のビジネスでは、「No」と意思表示をする顧客や、「No」すら意思表示してくれなく、なしのつぶてになってしまう「無反応」の顧客が多数存在します。残念ながら圧倒的に「No」や「無反応」の方が多いのも事実です。

先ほどのリサイクルリードの考え方にも繋がりますが、カスタマージャーニーには、「No」や「無反応」の顧客をどのように行動に移させるかについての要素を盛り込む必要があるわけです。カスタマージャーニーが有効に機能していない多くのケースでは、この部分の検討が足りないというのも理由の1つに挙げられると思います。

なぜ顧客が無反応になってしまうのでしょうか。せっかく一度は反応をしてくれたのですから何かしらの理由があるでしょう。

- 情報の量は?質は?:

顧客が求める情報は足りていたでしょうか。理解しやすい言葉で書かれたものになっていたでしょうか。本当に必要な情報だったでしょうか。 - 興味関心の低下:

製品やサービスに対する興味関心が低下した。展示会で名刺交換しただけで満足してしまったのかもしれません。 - 競合との比較:

今まさに競合製品やサービスと比較検討している最中?自社が競合と比べ優位な点はきちんと伝えられているでしょうか?機能的な話だけではなく、リアルな部分、感情を動かすような部分の話は盛り込まれているでしょうか? - タイミング:

顧客が望んだタイミングで情報をお届けできていたでしょうか?

こうした無反応の顧客に対して、カスタマージャーニーマップの軌道に戻っていただくような施策はどの程度考えられているでしょうか。無反応のユーザーに対して、定期的に画一的なフォローメールを送るだけでなく、特別なオファーを提供することで、検討を進めることができるかもしれません。ユーザーの行動履歴から、まだ閲覧していない情報をクリッピングしてお届けするなどパーソナライズされたメッセージを送ることもできるでしょう。

無反応となった顧客の関心を再び惹きつける成功法則を見つけるのは大変かもしれません。

メールの件名を変えただけで…、資料の構成を見直しただけで...、のような小さなことかもしれませんが、テストを繰り返していくポイントだと思います。

ポイント

- 「No」や「無反応」になった方の救済策はあるか。

- 救済策こそテストが必要。十分なテストが行われているか。

1つでも多くの反応を生むために

最後の見直しポイントです。それはカスタマージャーニー上の区分ごとにどういった反応を生みたいかを記載することです。横軸の区分と縦軸に書かれたタッチポイントでどういったお客さんの反応を引き出したいのか。「メールのクリック」で良いのか。「記事をしっかり読んで」いただきたいのか。生みたい反応を考えてみましょう。

加えて、「もっと情報が欲しい」「次を読みたい」や「関連した情報が欲しい」なんて反応はどうでしょう。打ち手は広がるのではないでしょうか?

「デモ依頼」や「商談依頼」といったゴールにダイレクトに近づく反応を取ることも大切ですが、そこに至るまでの小さな反応をどれくらい用意できるかといった視点で考えてみることもお勧めします。

過去の経験では、「今欲しい」といった反応を取ることは、ほかの反応と比べ、お客さまの行動をコントロールしやすい結果が生まれました。「なんとなく欲している」状態ではなく、明確に「今その情報が欲しい」人を見つけるか。そうした視点をカスタマージャーニーに盛り込み、チェックし直してみると、コミュニケーション施策のヒントはきっと見つかるはずです。

カスタマージャーニーを作ってみたはいいけど、作りっぱなしになってしまっているなとか施策の立案に活用したいなと思われている方は、ぜひ今日お話しした視点で見直してみてください。

ポイント

- 欲しい反応は書かれているか。

- 「タイミング」をコントロールする反応は取れているか。

カスタマージャーニーマップ見直しのポイント

最後に、今回の記事のポイントを整理します。

- 顧客の行動を具体的に可視化する

- 横軸には「資料請求」「展示会参加」「デモ」など、具体的な行動に基づいた区分を設定する。

- 縦軸には、顧客の行動、思考、感情、タッチポイントなどを記述する。

- ビジネスの課題にフォーカスする

- ビジネスの中心となる部分にフォーカスして、カスタマージャーニーを作成する。

- 横軸が長くなりすぎる場合は、現在の課題を中心に広げていく。

- 部門間の連携を強化する

- 部分最適なカスタマージャーニーになってしまっては、顧客体験を損なう可能性がある。

- 検討段階のユーザーの行動を整理する

- 検討が長期化する商材の場合、検討段階と顧客の行動を照らし合わせて整理する。

- 検討段階ごとに、どのような情報を求めているのか、その情報は不変で良いのかといった視点で整理する。

- 「No」や「無反応」の顧客を救済する

- 各顧客区分で「No」や「無反応」になった方をどのように救済するかの視点を含める。

- 画一的な定期メールだけでなく、特別なオファーやユーザーの行動履歴に基づくパーソナライズされたメッセージなども検討する。

- 正解を見つけるまでテストを繰り返す。

- 顧客区分ごとにとにかく反応を多くする

- カスタマージャーニー上にどういった反応を生みたいかを記載する。

- タッチポイントごとに異なれば分けて記載する。

- 定期的に見直しを行う

- カスタマージャーニーは、常に変化する顧客のニーズや市場環境に合わせて、定期的に見直しを行う。

今回は、成果に繋がるカスタマージャーニーを作成するためのチェックポイントと具体的な改善策をご紹介しました。

従来のカスタマージャーニーの考え方にとらわれず、顧客の行動を深く理解し、マーケティング施策に活かせるカスタマージャーニーを作成することでビジネスの成功へと繋がれば幸いです。

ビジネス・アーキテクツでは、専門家がカスタマージャーニーの見直しを含めてご相談にのることができます。見直してみたいと思われたご担当者の方は、ぜひお問い合わせください。