「Webサイ�トを見やすく、使いやすくリニューアルしたはずなのに、問い合わせ数もCVR(コンバージョン率)もほとんど変わらなかったんです」

「デザインは新しくなったけど、上司からは『成果が出ていない』と指摘されてしまって…」

そんな経験をされたことはありませんか?

見た目を刷新したことで「良くなったはず」と安心してしまう一方で、実際のユーザー行動やビジネス成果が思うように変わらないケースは少なくありません。

多くの企業のリニューアルプロジェクトを見てきた私たちは、そこにいくつかの共通点があることに気づきました。

本記事では、成果につながらないリニューアルの典型パターンと、その原因をどう乗り越えるかを解説します。

デザインや機能を変えるだけではなく、体験全体をどう設計するかという視点が、成果改善の第一歩になります。

Webサイトのデザインを新しくしても成果が出ないのはなぜ?

Webサイトリニューアルで多いのが、特にUIやキービジュアルなどサイトの見た目に関わる箇所の「デザインを変えること自体」が目的化してしまうパターンです。

確かに、新しいデザインは印象を一新し、見た目の満足感を高めます。

しかし、それだけではユーザーが目的を達成しやすくなるとは限りません。

リニューアルで本当に変えるべきなのは、見た目を支える「構造」や「導線」、そして目的に基づく「設計」といった裏側の要素です。これらが変わらなければ、どれだけ魅力的なデザインでも成果にはつながらないのです。

本章では、成果が出ないリニューアルに共通する背景を整理し、「見た目」と「体験」をどう切り分けて考えるべきかを紹介します。

見た目を変えるだけでは、行動は変わらない

ボタンの色やレイアウトを改善しても、ユーザーが欲しい情報にスムーズにたどり着けない導線設計のままでは行動は変わりません。

よくある失敗事例として、次のようなケースが挙げられます。

- サービス資料をダウンロードさせたいのに、フォームまでの導線が複雑で途中離脱が多い

- 製品ページは見やすいが、関連情報へのリンクがなくユーザーが次の行動を選べない

- 「お問い合わせ」ボタンがページ下部にしかなく、存在に気づかれない

これらは、デザイン刷新=成果改善ではないことを示しています。

体験を設計するという視点が必要

デザインはあくまで体験を支える表層の要素です。

一方で「体験設計」は、ユーザーがどう行動し、どんな判断を経て目的を達成するかという、サイト全体の流れを描く工程を指します。

成果を生むには、見た目と体験の両輪を意識することが欠かせません。

ポイントは次の通りです。

- デザインは「見た目」の快適さを担う

- 体験設計は「行動」や「成果」を左右する

- 両者を組み合わせてはじめてリニューアルは成功につながる

つまり「デザインを整えること」と「体験を設計すること」をどう両立させるかが、成果改善の成否を分けるのです。

そして体験を設計するには、まずその前提となる「現状の課題」を正しく捉えることが欠かせません。誰の、どんな行動を支援するのか。その視点を持たないままデザインや構造を整えても、成果につながる体験は設計できません。

その課題の見極めについて次章で説明します。リニューアルが成果に結びつかない背景となる「ユーザーの変化」と「社内の認識のズレ」について見ていきましょう。

ユーザーの変化と社内認識のズレに気づくことが、課題設計の第一歩

リニューアルが思うように成果につながらない背景には、「ユーザー像の古さ」や「社内認識のズレ」があります。

過去に作成したペルソナやカスタマージャーニーをそのまま使い続けていないでしょうか。

ユーザーの行動やニーズは変化しているのに、前提条件が古いままではリニューアルも実態に合わず、結果として成果が見えにくくなってしまいます。

さらに、社内の関係者同士で「誰に、どんな行動をしてもらいたいのか」という認識が揃っていないケースも多くあります。

マーケティング担当と営業担当、経営層で意見が異なり、リニューアルの方向性がぶれてしまうと、ユーザー視点から外れた施策になりがちです。

意思決定の根拠が感覚に頼っていないか?

「なんとなく見づらいから変えたい」

「デザインを新しくすれば印象は良くなるだろう」

そんな曖昧な理由でリニューアルの方針を決めていないでしょうか。

感覚だけに頼った意思決定では、ユーザーの実態を正しく反映できず、成果改善にはつながりません。

必要なのは、定性・定量の両面からのユーザー理解です。

- ユーザー調査やインタビューで「なぜそう行動するのか」を掘り下げる

- アクセス解析やコンバージョンデータで「どこで離脱しているのか」を把握する

- 社内関係者が共通の指標をもとに判断できるようにする

このように、ユーザーの変化を的確に捉え、社内の認識を揃えることがリニューアルを成果につなげるための前提です。

設計が「現状ベース」から抜け出せていない

多くのリニューアルプロジェクトでは、「今あるページを整理する」発想にとどまってしまう傾向があります。

既存Webサイトをベースに構成を作り直すと、見た目は刷新できても、本質的な課題は解決されないまま残ってしまうのです。

ユーザーの行動に合わせて新しい導線を設計したり、不要な情報を思い切って削除したりしない限り、成果につながる変化は起きません。

リニューアルの目的が「改善」ではなく「現状の延長」にすり替わってしまうことが、失敗の大きな原因となります。

「現在あるものを整理する」だけの構成案が陥る罠

現状維持型のリニューアルは一見効率的に見えますが、そのままでは次のような問題を抱えやすいのです。

- 不要な情報が残り、ユーザーが本当に必要とする情報が埋もれてしまう

- ページ数は減ったが導線設計が改善されず、ユーザーが迷いやすい

- 過去の組織体制や社内事情に基づいた構造が温存され、現状の事業戦略と噛み合わない

これらは、リニューアルしたのに成果が出ない典型例です。

情報設計では「問い直す視点」が欠かせない──設計を磨くための10の視点

リニューアルの本来の目的は、現状をなぞることではなく、ユーザーと企業にとって最適な形に再設計することです。

そのためには、次のような「問い直し」が必要です。

- この情報は本当に必要か?

- この導線はユーザーの行動を支援しているか?

- この構造は事業の目的と結びついているか?

こうした問いを立てることで、初めて成果につながるリニューアルが実現します。

リニューアルを現状ベースで考えるのではなく、ゼロベースで設計を見直す姿勢が、成果を生む大きな分かれ道となるのです。

このような問い直しを重ねることで、リニューアルは「現状の延長」ではなく、成果につながる新しい設計へと進化していきます。

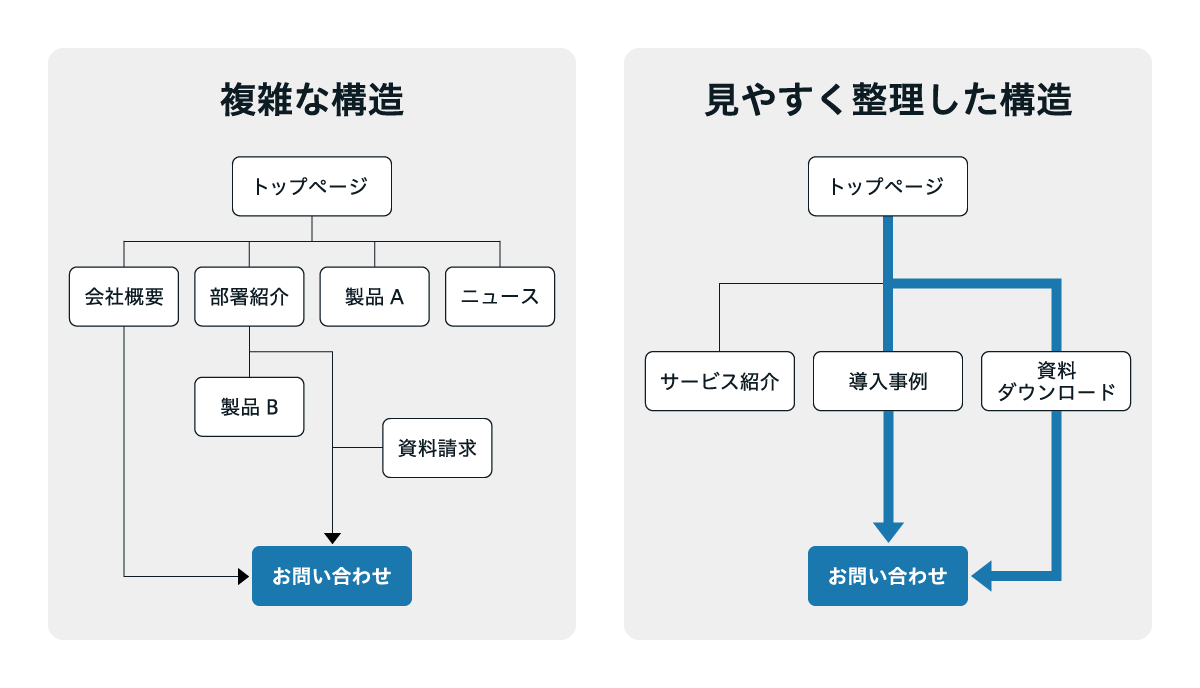

構造を“見える化”すると、プロジェクトが動き出す理由

リニューアルのプロジェクトが進まない原因のひとつは、Webサイトの全体像が関係者で共有されていないことです。

構造や導線が言葉だけで説明されると、人によって解釈が異なり、「それってつまりどういうこと?」というやりとりが繰り返されがちです。

こうしたズレを解消するのが「構造の見える化」です。

情報設計や構造設計を図にして可視化することで、プロジェクトの議論がスムーズになり、社内の合意形成も早まります。

逆に、構造が不透明なままでは「どこをどう改善するのか」が共有されず、関係者ごとに認識がずれてプロジェクトが停滞してしまうのです。

共通言語になる「構造図」の力

設計を図解することには、次のような効果があります。

- Webサイト全体のどこに何があるかが一目でわかる

- 「なぜこの構成なのか」を説明しやすく、関係者の納得感が高まる

- 課題や改善点を客観的に指摘しやすくなる

実際にあるBtoBのWebサイトリニューアルでは、初期段階で構造図を作成しました。

- 現状:

ページが4階層以上に枝分かれし、担当部門ごとに情報がバラバラに配置されていた - 改善案:

情報を3階層に整理し、サービス情報をトップページから2クリック以内で到達できるように設計

この構造図を会議に持ち込むと、担当者からは「自分たちのサービスがどこに位置づけられるのか一目でわかる」「重複しているページを削除できる」といった声が上がり、議論が加速しました。

開発フェーズでは仕様変更が大幅に減少し、リリース後は問い合わせ数が1.5倍、資料ダウンロード数が2倍に増加しました。

つまり、構造を見える化することが成果に直結する改善の起点となったのです。

なぜ「見える化」でプロジェクトが動くのか?

設計段階で考えた内容を構造図として可視化することで、関係者間の理解が格段に深まります。構造とは、設計で導き出された情報の骨格を形にしたもの。つまり、設計の意図を共有できる“成果物”としての役割を果たします。

これにより、議論が感覚的なものから具体的な検討へと変わり、チーム全体での合意形成がスムーズになります。

以下は、議論の場で実際に出た声の一例です。

- マーケティング部門:

「資料請求まで2クリック短縮できるなら、リード獲得の効率が上がる」 - 営業部門:

「商談に必要な事例ページがすぐに見つかる」 - 開発部門:

「階層を減らすことでテンプレート数が減り、開発コストを削減できる」

このように、部門ごとの立場の違いが「構造の見える化」という共通言語を介して調整できるようになります。

結果として、設計がチームを推進するドライバーとなり、プロジェクト全体が加速します。

まとめ:成果を出すために必要だったのは、“設計を問い直す視点”だった

Webサイトをリニューアルしても成果が出ない背景には、「見た目や機能だけを変えても、体験や構造が変わらない」という共通の落とし穴があります。

成果につながるリニューアルに必要なのは、デザイン刷新ではなく、以下のような設計段階からの問い直しです。

- Webサイトの役割をどう定義するか

- ユーザーはどのように行動するのか

- どの導線が成果に結びつくのか

情報設計や構造設計を可視化し、社内で共有しながら改善を進めることで、初めて「成果につながる新しい設計」が実現します。 成果を生むリニューアルに必要なのは、デザインを刷新することではなく、設計によって構造を整え、体験を最適化することです。また、「設計=思考」「構造=仕組み」「体験=成果」という3つの要素を連動させることが、成果を生むWebサイトの基盤になります。

私たちは、多くのWebプロジェクトを通じて培った知見をもとに、成果につながる設計の土台づくりをご支援しています。もし、貴社のWebサイトでも「リニューアルしたのに成果が出ない」と感じているなら、まずは現状の構造設計を一緒に見直してみませんか?