私たちがBAsixs(以下、当サイト)を2021年1月18日に立ち上げてから、2年半が経ちました。

2020年まではコーポレートサイトで集客を行っていたのですが、当サイトが立ち上がった2021年以降、順調に新規有効リード数が増えました。結果として、2022年度の新規有効リード数は2020年の3倍となりました。

そこで立ち上げの経緯から成功した裏側、実際の成果についてマーケティンググループのGMとアカウント&セールスグループのGMに聞いた内容を、2記事に�まとめました。

後編では、BAは有効リード獲得に向けてコンテンツをどう改善したのか、コンテンツマーケティングに取り組んで得られた成果について、詳しく紹介します。

インタビューを受けた人

![プ��ロフィールアイコン(イラスト):デザイン&コミュニケーションサービス事業部 事業部長 小山]()

- 小山デザイン&コミュニケーションサービス事業部/事業部長(ビジネス・アーキテクツ)

toCサービス、toBサービス拠点マネジメントを通してサービスの複数拠点の運営管理を担当。またtoBサービスの企画立案などで企業向けサービスの企画・開発を行う。Business Architectsには2019年にジョイン。大規模サイトのアカウントマネジメントや金融系サイトのプロジェクトマネジメントなど多くのプロジェクトを手掛ける。

![プロフィールアイコン(写真):長澤]()

- 長澤マーケティング&セールスグループ(ビジネス・アーキテクツ)

業務アプリケーションの開発会社でプログラマーとしてキャリアをスタートし、SE・PMの経験を積みました。2007年に大手Web制作会社へ転職し、グループ会社横断で利用する基幹システムの設計・開発および周辺システム連携のプロジェクトを推進しました。2018年にビジネス・アーキテクツへ転職し、エンジニア部門や情報システム部門の責任者を務め、現在はセールス&マーケティンググループに所属しています。

前編の振り返り

本連載では、大きく次の内容をご紹介します。

抱えていた課題

- 新規案件数が少なく、とくにサイト経由の問合せ数が少なかった

- 社内からは「新規案件は営業の仕事」というムードがあった

取り組み内容

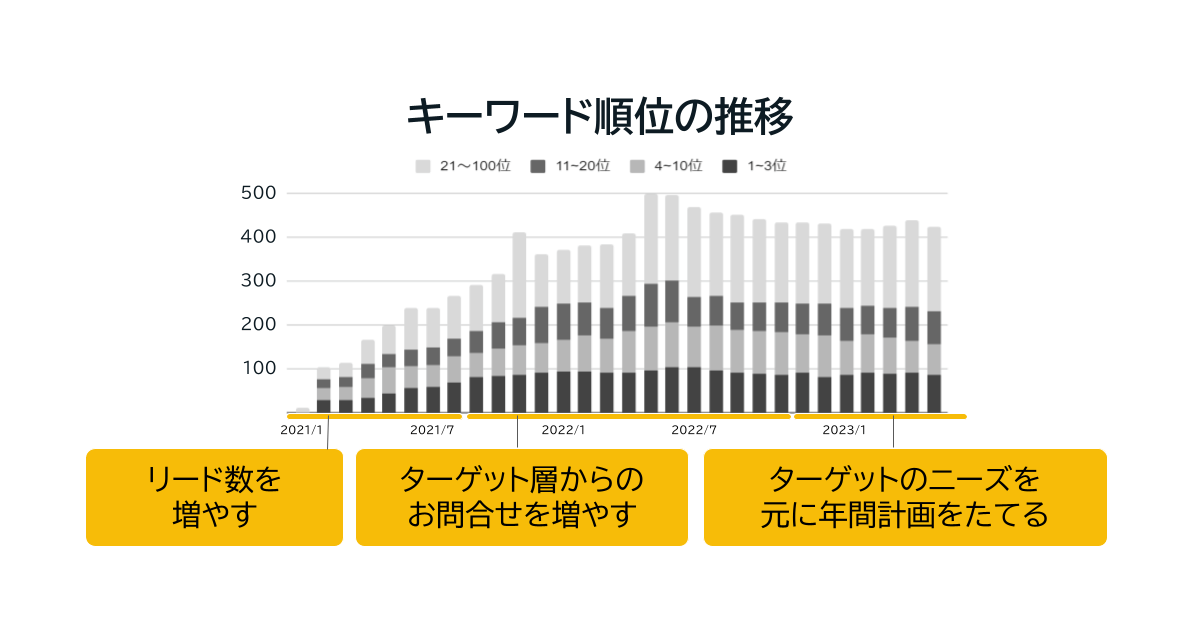

- 1年目はリード数を増やすために、用語解説とSEO記事に注力する

- 2年目は有効リード数を増やすために、インタビュー・対談記事を増やす

- 3年目は有効リード数を増やすために、世の中のイベントやニーズと連動した記事を企画し、計画的にコンテンツを制作する

成果

- 2022年度の新規有効リードが、2020年の3倍になった

- 会社全体で新規案件をとろうという雰囲気に変わった

前編では当時抱えていた課題と、課題を解決するために取り組んだ施策の概要をご紹介しました。こちらも合わせてご覧ください。

コンテンツマーケティングでリード獲得に取り組んだ話~前編:立ち上げ期~ | BAsixs(ベーシックス)

事業継続のためには、新規リードの獲得は必要

そもそも新規リード獲得は、なぜ必要なのでしょうか?

長澤:既存のクライアントも、一生当社とお取引するという保証はどこにもないですからね。だから、新しい案件の獲得は、事業継続を考えた時にはマストです。それを勘と経験と度胸で埋めるという、昔の根性論みたいなやり方は、時代的にも通用しにくくなっています。

小山:まだ、ゼロではないと思うけどね。

でも根性論だと、昔の当社のように「新規案件は営業部門の仕事でしょ」というムードになってしまいます。しかし自分たちが提供できる価値や解決できる課題、その事例を記事を通して知ってもらうことで、もしかしたら頼もうかなって思ってもらえる可能性が上がります。本当に、やらない手はないんだよね。

長澤:だから会社の事業成長のためには、新規案件や新規リードがほしいという話になります。また、あたりまえのことではありますが、自分たちのやりたい仕事にたどり着く機会を作るためには、積極的に記事を通して考えを発信する必要があると思います。

たとえば当社は事業のポートフォリオで見ると、Web制作の占める割合が大きいのですが、中長期的にこの状態でいいのかと考えると、不安はあります。

そのためWeb制作を中心に携われる領域を広げて行ったり、他の軸を作ったり、自分たちができることとやりたい事をセットで広げたりと、当サイトを活用したら実現できると思います。

多分、他の会社でもこれから取り組みたいとか、社内メンバーからの協力をなかなか得られないという悩みはあると思います。なぜやるのかを分かりやすく、継続して伝えるのが大切だと思います。うちもまだまだ出来ていないですけどね。

リード獲得の施策と成果

次に、1年ごとに目的に合わせて方針を見直し、どのような取り組みをして、どういう成果につながったのかを紹介します。

1年目の成果:リード数を増やす

当サイト立ち上げ1年目の目的と、成果を教えてください。

小山:当サイトを立ち上げたころは、まずはリード数を増やしたいのでSEO記事に注力して、思っていたとおりリード数は増えました。

2021年頭に商談中だったあるお客様に「当サイトでは短期間でも狙ったキーワードで1位を取っていて、実際にお問合せ獲得にも繋がっているんです」と話をしたら、「すごい、私たちも同じような仕組みを取り入れたい」と仰ってくださいました。これは営業部門への強い後押しになったんですよ。

ジェイアール東日本企画様「キクコト」Webサイトの立ち上げ事例|インバウンドマーケティング施策の現在と未来 | BAsixs(ベーシックス)

「あれ、もしかして当サイトの状況ってすごいことじゃない?」ってあらためて認識したんです。そこからコンテンツ制作に対して、より前向きに取り組んでいます。

そして最初に実を結んだのは、2021年3月にお問合せを頂いた、建設システム会社様の案件ですね。それ以降も、小〜中規模の案件のご相談が続きました。

当サイト公開前は「グローバルサイト実績」「グローバルサイト 構築」というキーワードで当社を見つけてもらって、お問合せいただくことが殆どでした。しかし当サイトの公開後は「コーポレートサイト リニューアル」や「サイト 運営」、「UX 改善」のようなキーワードからのご相談が増えてきました。今までとは相談内容が少しずつ変わってきた、スタートダッシュを切れたことが大きかったと思います。

長澤:そうですね、思ったよりも早く結果に結びついたという点は大きいと思います。

1年目はまずは見つけてもらう必要があったので、狙いたいキーワードを設定して、SEOコンテンツを制作していました。その結果、下図のように検索結果画面で20位以内に入るキーワードが右肩上がりに伸び、小山さんが先ほど話したようにお問合せ内容の幅が広がりました。

小山:2021年2Qには、世の中の誰もが知っているような大手のお客様からもご相談いただくようになりました。たとえばシステム会社様や、IT企業様、輸送機器メーカー様などですが、これらはすべてサービスサイトリニューアル、UX改善、ポータルサイト制作のご相談で、グローバルサイトとは違う切り口のお問合せでした。

長澤:お問い合わせ数が増加し、サイトのUUやPVも順調に上がっていましたので、初年度のアプローチとしては正しかったんだと思います。

当サイトを運営して分かったことは、コンスタントに記事を公開しつづければUUもPVも伸びて、結果としてリード数も伸びることです。

2年目の成果:社内の知見や想いを伝えることでターゲット層からの問合せが増えた

1年目はSEO記事ばかりでしたが、2年目からインタビュー記事が増えましたよね?何かきっかけがあったのでしょうか?

小山:実は2021年1Qはお問合せ数も売上も好調でしたが、2Qからは状況が一転しました。規模の小さいお客様からの相談が増えて、まったく狙っている層のリードが取れなくなったんです。SEOを意識し過ぎた結果、一般的な内容の記事が多く他社との差別化ができていなかったからだと思います。

長澤:そうですね、1年目はまずは見つけてもらう必要があったので、狙いたいキーワードを設定して、SEOコンテンツを制作していました。自分たちのサービスに合ったお客様からの問合せがほしいなと考えて、2年目からは、社内のことについて伝える記事やインタビュー記事を増やすように方向転換しました。

「この記事を読んでほしいターゲットは何に悩んでいるのか?」「この記事を読んで、BAにお仕事を依頼したくなるか?」というお客様の目線で見て、当社の特徴や強みが伝わる記事にシフトしていました。

小山:1人で執筆することに対してハードルが高いと感じるなら、たとえばデザイナーチームの中で協力して記事を書いたり、案件チームのメンバーで分担して調査記事を書いたり、みんな工夫して執筆するようになりました。

フェーズごとに計画を立てて方向転換し、記事のテーマや伝え方を徐々に変えたことが身を結んで、ターゲットユーザー層から、狙っているサービスでお問合せいただくようになりました。

たとえばグローバル展開しているメーカー様や学校法人様などですね。採用サイトリニューアルや、AEM導入支援サービス、コーポレートサイトリニューアルなど、今でも継続してお取引をしているお客様からご相談いただくようになりました。

詳細な売上金額は言えないですが、当サイトは数億規模の案件の受注にも繋がりました。「僕らのターゲット層に響くコンテンツを届けよう」という目論見は、ハマっているのかなと思います。

3年目の取り組み:イベントやニーズと連動したコンテンツを企画

ターゲット企業からのお問合せが増えてきた2年目以降、どのような取り組みをしているのでしょうか?

長澤:今年の頭に年間のコンテンツ企画をエディトリアルカレンダーにまとめて、進捗を管理しています。企業のイベントや法改正、日本や世界の記念日、BAグループの記念日がどの時期にあるのかを把握したうえで、逆算してコンテンツを企画・制作出来るようになりました。

小山:ウェブアクセシビリティの記事をGAAD(Global Accessibility Awareness Day)の日に公開するなど、世の中のニーズに合わせてコンテンツを出すことが意識できるようになってきたと思います。現在企画している記事も、こういう課題を抱えている人は、この時期にこう動くはずと仮説を立てて、進めていますよね。

長澤:そうですね。そして施策をやりっぱなしにせず、企画時に立てた仮説と、公開後の実績を比較して次のコンテンツ企画に活かすように仕組みを整えています。

さらにコンテンツ制作からプラットフォーム運営までの、業務全体の仕組みをお客様にご提案できるように、当サイト運営の業務フローを整理し、標準化を進めています。

副次的な効果:コンテンツマーケティングに取り組んだことで社内メンバーの意識が変わった

小山:サイト立ち上げ当初はコンテンツマーケティングの効果に対して、懐疑的な人もいたのかもしれません。しかし、少しずつ社内理解はされてきたと思います。

また、当サイトを運営してリードが増えただけでなく、副次効果も大きいと思います。

たとえば、営業部門のみんながGoogleアナリティクスやHubSpotを見る癖がついたことです。毎週報告もするし、お問合せが来たらHubSpotで行動履歴を確認してから、商談に臨むようになったとか、営業活動にも大きな変化がありましたね。

データをみてから商談をするので、行き当たりばったりの営業がなくなったんです。

長澤:マーケティンググループでは年度末に翌年のKPIツリーを作って、月次全社報告会で計画に対する進捗を報告しています。記事本数については、計画に対して未達の月もありますが、お問合せ数や受注金額は順調に進捗しています。

小山:なによりも、狙おうとしている層からのお問合せが来ていることが一番大きいです。

月次全社報告会ではマーケティンググループから当サイトの状況を報告して、営業部門からはお問合せが何件きて、何件受注したと報告をしています。

「どのようなお問合せがあり、どの記事から流入して、これらのページを経由した結果、問合せに繋がった」と報告するように意識しています。頑張って書いた記事が案件に繋がったことをみんなに伝えたいし、ぼくら営業部門からすると、サイト運営を続けてもらわないと困るので(笑)。

もし今、当サイトを運営していなかったらと思うと、ゾッとするよね。本当にいくら売上が減るんだろう。

長澤:本当にそうですね。きっと、世の中でよくある営業とマーケティングの対立みたいなことも起きていたかもしれませんね。

当社の場合は、お互いの動きを共有したり、一緒に全社に向けた報告をしているので、ずれが生じにくいのかもしれません。マーケティンググループと営業部門が連携する仕組みができたことも成功だと感じます。

リード獲得の施策をする中で大変だったこと

社内メンバーに執筆をしてもらうための工夫

フェーズごとに狙った成果は出ましたが、苦戦したことも多かったと思います。とくに苦労したことや、どうやって乗り越えたのかを教えてください。

長澤:「案件をとるのは営業部門の仕事だ」と考えていると、自分たちの仕事と記事を書くことがどう結びつくのかイメージができないので、立ち上げ期は関わりたくないと考えている人もいました。

小山:あまりやったことがないプロジェクトに参画する、というのはハードルが高いよね。ただ、立ち上げ期に「面白そう」と積極的に関わってくれた人が一部いたことは成功の大きな要因だと思います。

そして最初の3ヶ月でリードが取れたので、やったら結果につながるんだなと分かったのは、ターニングポイントだったと思います。リードが来ると分かると、もっと関わろうぜとなるしね。

長澤:そうですね。

他には、コンテンツ制作の業務フローを見直しました。せっかく執筆してもらったのに記事の構成から見直したり、最悪の場合は公開保留になってしまうことが続いた時期があったからです。執筆してから手戻りが発生すると執筆した人は楽しくないし、KPIの1つである公開記事本数は達成できないというように負のスパイラルに入ってしまいます。

そのため、「キーワード一覧から社員が書きたいテーマを選んで執筆する」スタイルから、「編集部でキーワードを元に構成案を作って執筆者におねがいする」スタイルに変えました。

経営層が描く理想と現実との認識ズレをなくす工夫

コミュニケーションで苦労していることはありますか?

長澤:経営層とのコミュニケーションの難しさはありますね。経営層と社員、考える人と実際に作業する人のように、目線や視座が違うとか、どれくらい先まで考えているのかなどの違いを感じることがありました。

その橋渡しをする必要があるのですが、難しいですね。いまだ特効薬はないんだけど、良く話をしないといけないんだろうなと思っています。

いまは週次で行っている当サイトの編集会議に、代表の大日にも参加してもらうことで、サイトの状況や今後の企画を伝えフィードバックをもらう機会を増やして、より良い企画になるよう工夫をしたりしています。

今後取り組みたいこと

小山:自社のことは一番やらないことも分かったよね。自分も含めてね。

長澤:なかなか自社のことはやらないんですよね。

やはり、やりたい仕事があって入社している以上、その仕事がしたいからだと思います。やりたい業務や自分の成長につながることに時間を使いたいという気持ちは、分からなくもないです。

ただ、会社の成長や、領域を広げると考えていく中で、マーケティングに取り組めないと今後厳しいのかなと思います。

たとえばフリーランスの人の中には、自分のメディアサイトを運営している人もいますよね。単一スキルだけで生き残るのは難しい世の中だから、色々出来ることを増やせる機会は活用してほしいと思います。

小山:そうね、今の時代はどこの会社に行ったとしても、コンテンツを作るスキルは必要ですね。

当然コンテンツは資産になるだけではなく、お客様に役に立つものとして残るので、課題解決の記事が圧倒的に多いです。いつまでも我々のRFPテンプレートはみなさんのPCのデスクトップにあると思うのよね、あれだけダウンロード数があるので。

そのようなずっと役に立つものを提供できているので、次のステップは、クライアントに紹介できるサービスを目指して、さらにブラッシュアップしていきたいと考えています。

長澤:いま目指しているのは、コンテンツを作る工程自体をよりスマートにスムーズにして、社内をうまく巻き込んでいく仕組みをサービスとして提供することです。それだけでなく、プラットフォームや業務フローも含めて提供できるように、準備を進めています。

小山:プラットフォームをヘッドレスCMSにすることで、サイト運営に関わっている人達の業務や役割、業務プロセスの設計がわかりやすくなりますからね。BtoBの長期的に顧客課題を解決したい企業に向けたサービスとしては、自信があります。

まとめ:リード獲得できる仕組みを一緒に作りませんか?

私たちは当サイトの運営を通して、どうやったらターゲットユーザー層から相談いただけるか、自分たちのほしい案件のご相談がいただけるか、分かってきました。ターゲットユーザー層の悩みに合わせたコンテンツを継続して公開すれば、必ず効果が出ます。

しかし一方で、社内でコンテンツを作ろうと思ってもうまく進められない、継続してコンテンツを作る仕組みが無いなどでお悩みの方もいらっしゃると思います。

体制構築や仕組みづくりから一緒に取り組みませんか?私たちが試行錯誤した経験や実績、ノウハウを元に、お客様の企業の目的に合わせた方法をご提案いたします。