近年、ChatGPTなどの生成AI技術が急速に発展し、企業でもその活用が進んでいます。しかし、実際にChatGPTを業務に導入したものの「思ったほど効果が出なかった」「現場に定着しなかった」といった声も少なくありません。ChatGPTなどの生成AIはあくまで道具であり、効果を発揮するには正しい設計と戦略が不可欠です。

本記事では、生成AI導入の失敗要因と成功するためのポイント、さらにノーコードAIツール「Dify」を活用したスモールスタートのアプローチについて解説します。これから生成AIを業務に取り入れたいと考える企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

生成AI導入に潜む「5つの落とし穴」

まずは、企業が生成AIを導入する際によく陥りがちな失敗パターンを整理しておきましょう。

1.目的設定が曖昧

「流行っているから」「競合がやっているから」といった曖昧な動機で導入を始めてしまうと、運用中の判断軸がブレてしまいます。結果として、現場から「結局何のために使っているのか分からない」と不信感を招くことになります。

2.業務フローの可視化不足

既存業務との接続ポイントを把握しないままAIツールを導入すると、業務プロセスとの整合性が取れず、「逆に非効率になった」という事態を招く恐れがあります。

3.AIリテラシー不足による過剰期待

「AIなら何でも自動でやってくれる」という幻想を抱いて導入すると、期待外れになりやすいです。生成AIは万能ではなく、あくまで補助ツールです。

4.フル自動化志向による混乱

人手を完全に排除しようとすると、例外対応やトラブル時に混乱が起こります。人間との役割分担を明確にしたハイブリッド運用が現実的です。

5.KPI・段階計画の不在

定量的な評価指標(KPI)や段階的な導入ステップを設けないまま運用を始めると、「何が成功なのか」が分からず改善も困難になります。

成功するための5つのポイント

それでは、上記の落とし穴を回避しながら、生成AI導入を成功に導くためには何が必要なのでしょうか?以下の5点が特に重要です。

ポイント1.明確な目的設定と現場ニーズの把握

まずは「何のために導入するのか」「どんな業務課題を解決したいのか」を明文化しましょう。ワークショップ形式で現場ヒアリングを行い、ニーズを可視化することも有効です。

ポイント2.業務プロセスの洗い出し

業務フローを分解し、どこで生成AIが介在できるかを特定します。特に定型的で繰り返し発生する業務(例:社内問い合わせ対応や資料作成補助など)が狙い目です。

ポイント3.ハイブリッド運用設計

全自動化ではなく、人間との分担による半自動化を前提に設計します。たとえば、チャットボットによる一次対応+人間による二次対応という体制です。

ポイント4.KPI設計とPDCA運用

「対応時間の短縮率」「ユーザー満足度」など、導入効果を定量的に測る指標を定めましょう。そして小さく試して評価・改善するPDCAサイクルでブラッシュアップしていきます。

ポイント5.小さな成功体験(スモールスタート)

初期段階では大規模な展開は避け、小さなユースケースから始めて成功体験を積み上げることが重要です。現場への納得感も得やすくなります。

AI導入の不安解消!Difyではじめる、確実なスモールスタート

ここで紹介したいのが、ノーコードで生成AIチャットボットなどを構築できるツール「Dify」です。

Difyは、ノーコードでチャットボットやAIアプリケーションを構築できるオープンソースのプラットフォームです。特徴は次の通りです。

- ノーコードで直感的なチャットボット構築が可能

- 外部APIや検索エンジンとの統合が容易

- PDF、Word、CSVなどさまざまな形式のドキュメントをデータソースとして利用可能

- オープンソースなのでカスタマイズ性が高い

GUIベースの管理画面から学習データの登録やチャットボットの設定ができるため、エンジニアでなくても操作可能です。

しかし注意点もあります。ノーコードだからといって準備を怠ると、「思った通り動かない」「回答精度が低い」といったコレジャナイ感につながります。

具体的にDifyを活用し効果を得るためには、以下の点に注意が必要です。

- プロンプト設計と業務フロー整理は事前に丁寧に行う

- 社内展開時には利用目的や効果を明確に伝える

- 想定質問・回答パターンのデータ整備は不可欠

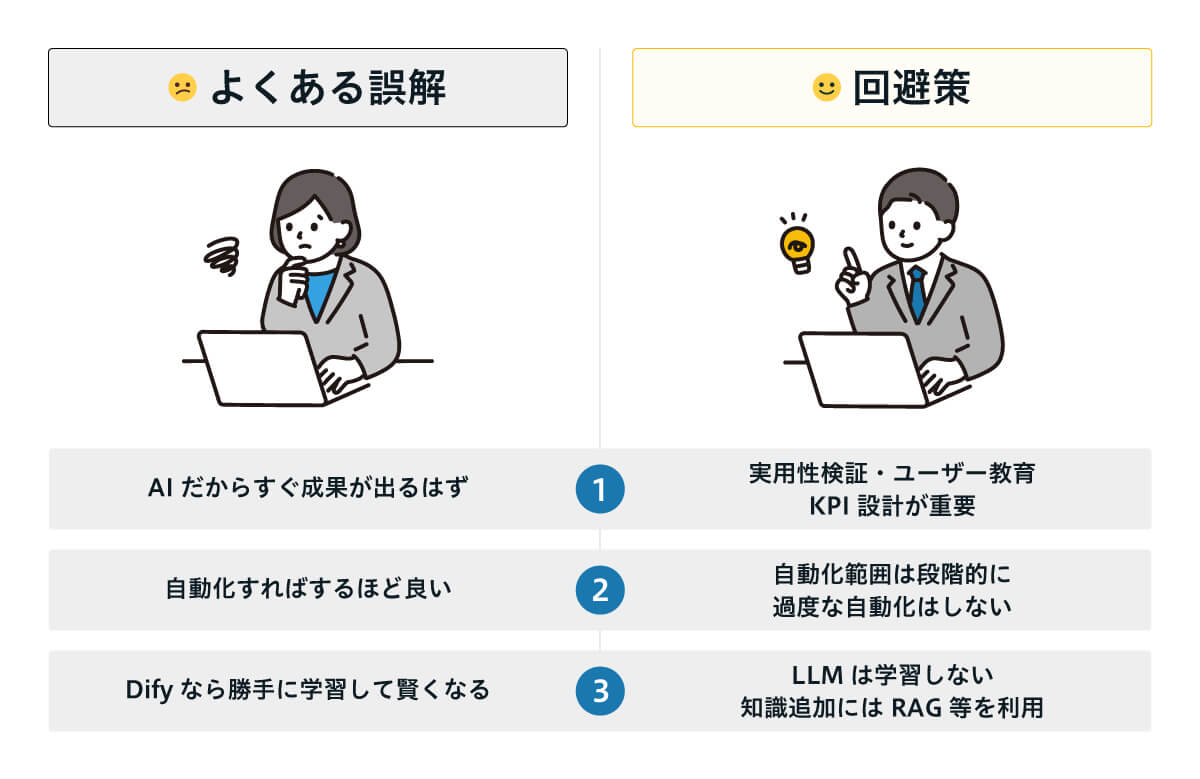

ここでは、Dify導入でよくある誤解とその回避策について解説します。これらの誤解を解消し、より効果的にDifyを活用するために、その後に続くチェックリストもぜひ参考にしてください。

Dify導入でよくある誤解とその回避策

Difyに限らず一般的にAI技術の導入には多くの期待が寄せられますが、それに伴う誤解も少なくありません。下の図はよくある誤解とそれを回避するための方法です。

Difyを効果的に活用するためには、これらの誤解を解消し適切な準備と運用が大切です。ぜひこれらの回避策を意識して設計・運用を進めてみてください。

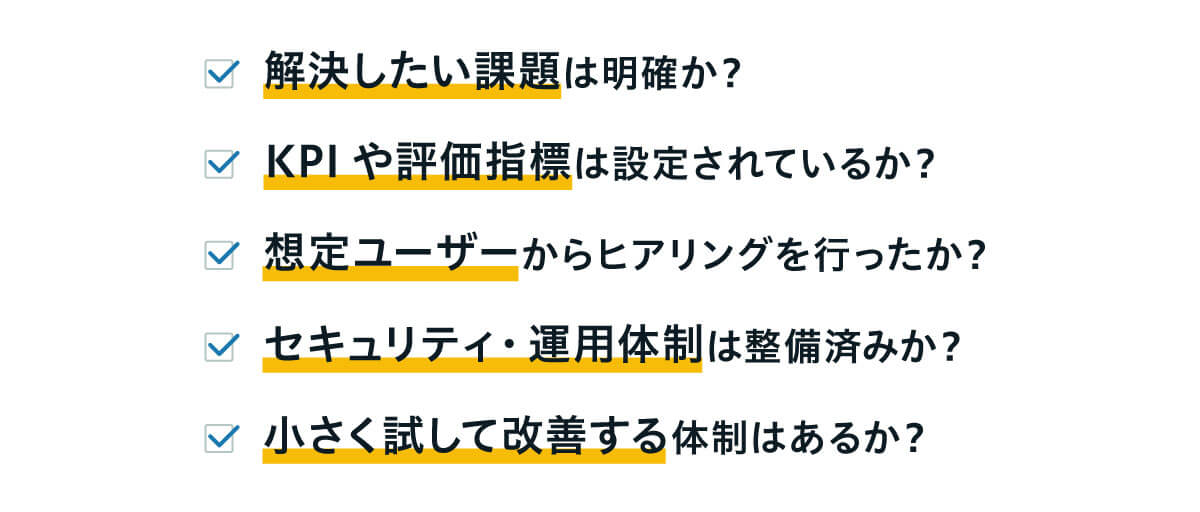

Dify導入前に確認すべきチェックリスト

最後に、Dify導入前に確認すべき項目をまとめます。

これらを押さえることが「失敗しない生成AI導入」の第一歩となります。

成功事例:Dify活用による社内問い合わせ対応

ある企業では、「社内ヘルプデスクへの問い合わせ対応負荷軽減」を目的として、Difyを用いたチャットボット構築に着手しました。

導入プロセスは以下の通りです。

- 質問パターン(例:「Wi-Fiにつながらない」「PCが重い」など)と回答データベースを整理

- チャットボットによる一次回答 → 解決しない場合は人間オペレーターへ転送

- KPIとして「平均応答時間」「満足度スコア」「人間対応件数」などを設定

結果として、問い合わせ対応工数を削減し、ユーザー満足度も向上します。段階的な改善とKPI運用が功を奏した好事例です。

以下の記事でも、チャットボット導入のユースケースを紹介していますので、ぜひご覧ください。 {最速・安心!XServer VPSで始めるDify×RAG環境構築ガイド}

おわりに:スモールスタートこそ成功への近道

生成AIは、その性質上「とりあえず使ってみる」では成果につながりません。しかし、明確な目的・設計・評価指標をもって段階的に進めれば、非常に高い効果を発揮します。そのためにも、まずはDifyなどのツールで小さく始めてみることがおすすめです。

BAsixsでは、今後もAI技術の実践的な活用方法について継続的に発信していきますので、お見逃しなく。

また、Difyの導入について不安な方もご安心ください。Business Architects(ビジネス・アーキテクツ)では、導入前の無料相談から構築代行までサポートしています。「どこから手を付ければよいか分からない」「自社データとの連携方法が知りたい」といったお悩みにも丁寧にお答えします。