企業の経営課題に向けて「上位戦略」は存在する。けれど、その戦略がWebサイトや個別部門に落とし込まれないまま、プロジェクトだけが先に動き出す。そんな構造的な齟齬によって、Webサイトの設計や実装が「進まない」「動かない」ケースは少なくない。

2025年7月、株式会社ビジネス・アーキテクツ(以下、BA)は、戦略設計に強みをもつ株式会社エクスペリエンスと統合し、「上流から実装まで」を一気通貫で支援する体制を構築した。

本記事は「戦略と実行」をテーマにした前後��編。前編では、「そもそも戦略とは?」という原点に立ち返りながら、“止まるプロジェクト”の構造と、そこに対する新生BAの解法を掘り下げていきます。

新生BAの“共創”のかたち

- 前編:「上位戦略」と「Web戦略」がつながるとき(本記事)

- 後編:「なにをどう相談すればいいのか」から一緒に考える

インタビューを受けた人

![プロフィールアイコン(イラスト):デザイン&コミュニケーションサービス事業部 事業部長 小山]()

- 小山デザイン&コミュニケーションサービス事業部/事業部長(ビジネス・アーキテクツ)

toCサービス、toBサービス拠点マネジメントを通してサービスの複数拠点の運営管理を担当。またtoBサービスの企画立案などで企業向けサービスの企画・開発を行う。Business Architectsには2019年にジョイン。大規模サイトのアカウントマネジメントや金融系サイトのプロジェクトマネジメントなど多くのプロジェクトを手掛ける。

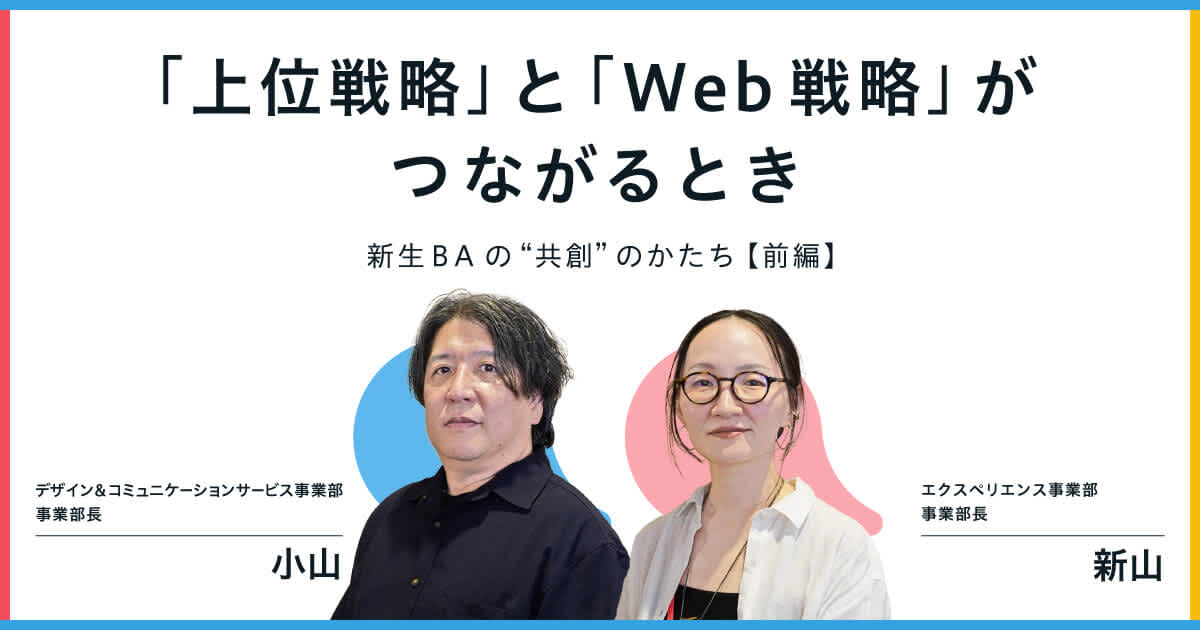

![プロフィールアイコン(写真):エクスペリエンス事業部/事業部長(ビジネス・アーキテクツ) 新山 佳世子]()

- 新山 佳世子エクスペリエンス事業部/事業部長(ビジネス・アーキテクツ)

事業会社にてWeb部門立ち上げ、Webサイト制作会社にてインフォメーションアーキテクトを経験。国内大企業、グローバル企業の大規模プロジェクトを手がけた後、エクスペリエンスへ入社。チーフコンサルタ��ント、プロジェクトマネージャーとして、プロジェクト全体を牽引。2020年、マネージャーを経て取締役就任。2025年ビジネス・アーキテクツへジョイン。

「戦略」のズレは、どこから始まっているのか?

ビジネス・アーキテクツ(以下、BA)では、お客さまから戦略についてどのような相談を受けることが多いのでしょうか。

新山:ご相談いただくケースは、大きく分けて3つです。

1つ目は、広報・マーケ・DXといった部門の責任者や役員の方から「そもそも自社にWebやデジタルの戦略がない」と相談されるケース。自部門の人材育成を含めて、戦略策定プロセスも伴走してほしいという相談です。

2つ目は、部門の担当者から相談されることです。「経営レイヤーの上位戦略はあるけど、それを自分たちの部門でどうデジタルに落とし込んだらいいのか分からない」「手応えがない」といった声が多いです。

そして3つ目は、コロナ以降に特に増えた部門横断プロジェクトの担当者からの依頼です。複数部門に対して、横串でDX推進やWeb施策を進める中での全体戦略策定や実行プラン設計の支援を求められることが増えています。

窓口となる担当者によって、課題の粒度が異なるということですね。そのような相談を受けて設計する戦略は、どういった情報をもとに考えていくのでしょうか?

新山:上場企業であれば、IR資料や統合報告書などに経営課題に紐づく「上位戦略」が明記されています。それらをベースにしつつ、実際の担当者の方に「これをどう自部門の動きに落とそうとしているのか?」を丁寧にヒアリングします。

具体的には、インタビューやワークショップなどを通じて、かなり細かくお伺いします。そこで初めて「社内での認識のズレ」や「この言葉は自部門にとってどういう意味なのか」があぶり出されてくるんです。

小山:経営レイヤーが描くビジョンと現場の考えていることが結びついていない、ということも珍しくありません。私たちとしては、できるだけそのズレを見過ごさないよう、プロジェクト初期のヒアリングで丁寧に確認していきますね。

お客さまの社内で上位戦略についての齟齬が発生している場合、BAはどのようにアプローチしていくのでしょうか?

新山:私たちはプロジェクトの立ち上げ時に「この会社が今どこに向かおうとしているのか」を言語化するところから始めます。

その際、事業部や部門単位で「視座・視野・視点」を揃えることに注力しています。全員で上位戦略を再確認しながら、それぞれの立場で「どう解釈されているか」を話し合う。これが整っていないと、結局その後に設計するWebの構造もブレてしまいます。

「視座・視野・視点」が揃っていないと、どんな問題が起こるのでしょうか?

新山:企業規模が大きい会社だと、たとえば製造部門は「効率化と品質」が最優先ですが、経営層は「サステナビリティ」を重視している、などのズレが起こりやすいです。さらに開発部門はまた違う指標で動いているなんてこともあります。

この状況で「Webで何をすべきか?」という問いを投げても、立場によって見ているものがまったく違うんです。そのため、プロジェクトの立ち上げ時に、一人ひとりの「視座」「視野」「視点」を揃えることに最も時間をかけるんです。

小山:たとえば、「この3年であなたの部門はどう変化しますか?」「では今年は何をすべきですか?」といった問いを投げながら、上位戦略との接続を丁寧におこなっていく。これがないと、Webが“個別現場の都合”だけで設計されてしまい、上位戦略に貢献しないサイトになってしまうんです。

Web戦略をドライブさせるためのポイント

プロジェクト立ち上げ時の「視座」「視野」「視点」を揃えていくために、具体的にどのような方法・形式で行うのでしょうか?

新山:大きく分けて2つあります。

1つ目は、そもそもの企業内での理解度を高めるための社内セミナー形式のもの。特に、デジタル活用に不慣れな部門の方が多い場合は、「現在の潮流として、他企業ではこんなことが行われていますよ」という一般論から説明して、現状とのギャップを実感してもらうことから始めます。

2つ目は、すでに一定の知識がある企業向けに行う目線合わせを目的としたワークショップのファシリテーションです。「上位戦略の中の“持続可能性”って、あなたにとってどういう意味ですか?」と聞いていくと、部署ごとに解釈が違う。その違いを言語化していくことで、それぞれが上位戦略を自分の言葉として落とし込んでいきます。

小山:私たちのような「事業には直接関係がない第三者」が入ることも有効な要素だと感じますね。これを、お客さま社内のプロジェクトメンバーだけで実行するとなると、どうしても部署間の関係性で忖度することや、心理的安全性の課題が出てきます。

「私たちは外部の立場なので、ざっくばらんに教えてくださいね」という姿勢で入って、戦略の再定義や咀嚼を丁寧に行う。ある意味、皆さんの目線を揃える“装置”のような役割かもしれません。

実際のサイト制作が始まってからのフェーズでも、ワークショップなどで合意形成をすることもあるのでしょうか?

小山:あります。ただし実制作のフェーズでは、もう設計や実装に入っていることが多いので、ワークショップというより「レビュー会」に近いかもしれません。

たとえば「トップページをどう見せるのか」などは、お客さまの多くが気にされるポイントです。なので、そこだけは複数部門の関係者を巻き込んで、「このデザインや構造は、こういう意図で決めました」という説明を丁寧にします。

「上位戦略をきちんと解釈したうえで、このサイトを制作しています」とロジカルに説明できなければ、また振り出しに戻ってしまいます。

上位戦略とWeb戦略がうまくリンクしておらず、サイトをつくっても機能しにくいケースやよく課題になることについて教えてください。

新山:よくあるのは、「Webサイトリニューアル自体が目的になってしまう」ケースです。これは担当者の方が、上長から「とりあえずサイトリニューアルを進めて」とだけ言われている場合に発生しがちです。

小山:サイト制作の現場に届くRFP(提案依頼書)には、「こういう機能を実装したい」「こんな課題を解決したい」といった要件がズラッと書かれています。でも、それが“なぜ必要なのか”という背景が書かれていないこともある。

これは、サイト制作の現場視点でいうと「KGI・KPIが曖昧なままプロジェクトが進む」ことになります。そうなると、後から成果が測れない、「やった感」だけはあるけど何が改善されたのかが不明瞭なまま終わる、という事態を引き起こします。

「全体の目的は分からないけど、言われたことはやっている」という状態になってしまうんですね。

小山:はい。そうなると「このサイトの目的は何ですか?」と聞いても「そんなこと、経営層が決めることだから」と返ってくる。ところが、その社長がプロジェクトに登場することはない。これによって、KGIやKPIを定義できずに時間だけが過ぎていくことになります。

そのため、Webサイト制作においては、合意形成のプロセスもすごく重要なんです。担当者の方は面倒だと思うかもしれませんが、印鑑をもらっておく、ドキュメントを正式に回覧しておくなど、“証跡”をきちんと残すこともプロジェクトをストップさせないためのポイントですね。

一気通貫で戦略を設計することの重要性

戦略設計に強みをもつ株式会社エクスペリエンスと統合したことで、プロジェクトにどのような変化が生まれると考えていますか?

小山:Webを単なる実行手段にせず、事業成長につながる仕組みとして設計できる可能性が広がると感じています。これまではRFP(提案依頼書)の内容を前提にそれをどうWebに実装するかという、言わば「後工程」を担うことが多かったんです。

統合したことにより「RFPの中身」、つまり「戦略そのもの」の是非を問うところから並走できる。経営層の意図をくみ取って、情報設計や要件定義に落とし込みながら、制作まで一気通貫でできるのは大きな進歩だと感じています。

新山:私はエクスペリエンス出身ですが、「自分たちが描いた戦略が、どう実行されていくのか」が見えるようになったと感じます。

同じ会社にサイト制作の実行部隊がいることで、与件整理の細かいニュアンスまで伝えられたり、前段の打ち合わせからデザイナーやエンジニアがジョインできたりと、アウトプットの精度がより高まると考えています。

あらためて、「戦略設計」の重要性について、お二人の考えを聞かせてください。

小山:Webサイト制作の場合、前段となる戦略をステークホルダー全体で理解できていないと、どうしてもビジュアル的なデザイン、見た目など“分かりやすい部分”だけが議論されがちです。

だからこそ、戦略をしっかりと設計し、理解していることで、ページ内の細かい話でもサイト構造の話でもよりクリティカルなコミュニケーションがとれると考えています。

新山:「戦略」という言葉を使うと難しく思えますが、個人的には「旅のしおり」のようなものだと思っています。

全員で目的や情報を共有して、旅をしていく。ケガにも事故にも気をつけて無事楽しめるようにする。何のために、誰と、どこへ向かうのかを明確にする。

「企業の顔」とも言えるWebサイト制作は、たくさんの人が関わるものです。だからこそ、丁寧に「視座」「視野」「視点」を揃えたうえで、戦略を設計していくことが不可欠だと考えています。

編集後記

「上位戦略はあるのに、Web戦略がうまく機能しない」という課題。それは、戦略の不在というよりも、関係者間での認識のズレや、目線の違いが大きく影響していることが見えてきました。

特に、印象に残ったのは「視座・視野・視点を揃える」というアプローチ。戦略を単にトップダウンで展開するのではなく、それぞれの立場や役割で“どう解釈されているか”を丁寧に言語化し、共通理解をつくっていく。

統合後の新生BAが目指すのは、「旅のしおり」のような伴走型の支援です。戦略と現場の間に立ち、丁寧に設計していきます。続く後編「「なにをどう相談すればいいのか」から一緒に考える──新生BAの“共創”のかたち」では、統合によって拡張される支援領域や、これから求められる「設計力」について語っています。