近年、「Webサイトは企業価値を高めるコミュニケーションツール」という考え方が浸透し、Webサイトの質をより良いものにするためにUXの内製化を考える企業が増えています。しかし、UXにおける確かな知見や技術がなければ、質の高いUXを実現することはできません。

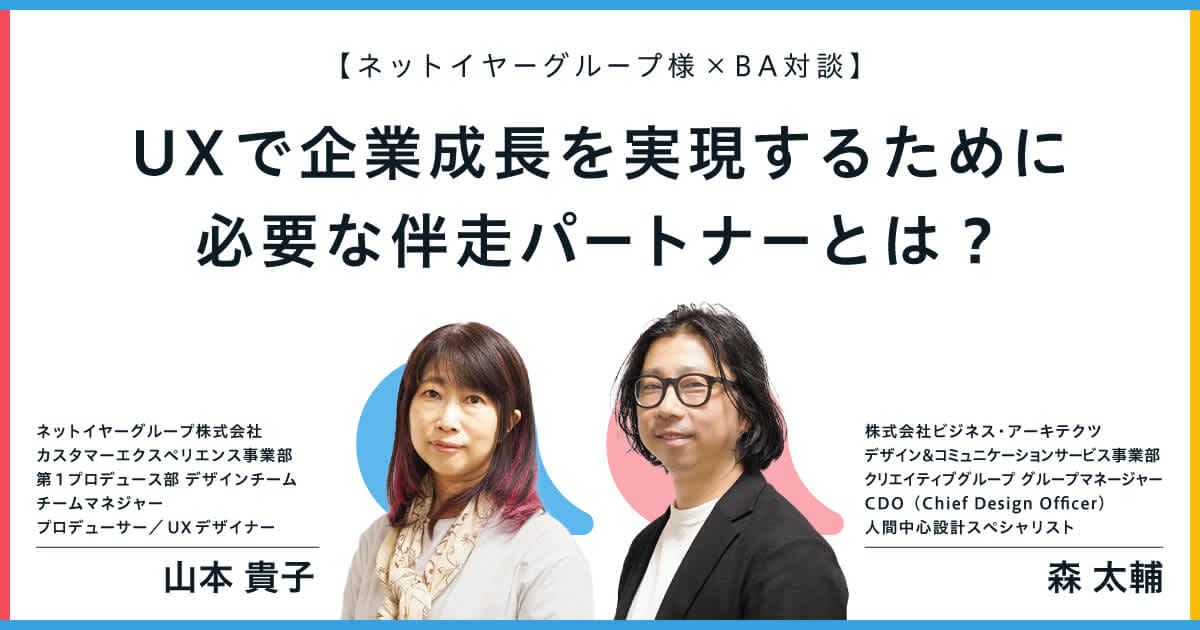

今回は、UXの実績が豊富なネットイヤーグループ株式会社の山本 貴子氏と、Business Architects(以下、BA)の森 太輔に、UXで企業価値を高めるために必要な伴走パートナーについて話を聞きました。

インタビューを受けた人

![プロフィールアイコン(写真):ネットイヤーグループ株式会社 山本 貴子様]()

- 山本 貴子様プロデューサー/UXデザイナー(ネットイヤーグループ株式会社)

システム会社や大手WebインテグレーターでのWebディレクターや営業職を経て、2015年にネットイヤーグループ入社。プロデューサー、アカウントマネージャーとして、システムリプレイスも含めた大規模のWeb系プロジェクト、運用コンサルティング、UX/UI改善のプロデュースやプランニングを数多く手掛ける。UXデザインも本格的に学び、2022年12月、社内のデザインスキル認定制度の第1号認定者となる。現在はプロデューサーとUXデザイナーを兼務し、主にユーザー視点からのプランニングや改善業務を行っている。HCD-Net認定人間中心設計専門家、認定ワークショップデザイナーの資格取得等、さらに専門性を高めるべく自身を磨き続けている。

![プロフィールアイコン(写真):CDO(Chief Design Officer)、人間中心設計スペシャリスト 森]()

- 森クリエイティブグループ/マネージャー、CDO(Chief Design Officer)、人間中心設計スペシャリスト(ビジネス・アーキテクツ)

2008年、企業の情報コミュニケーション戦略を実現するプロジェクトを中心に、アートディレクター及びリードデザイナーとしてビジネス・アーキテクツに入社。特に日本の製造業のグローバル展開プロジェクトに長年関わっている。現在はデザイン部門の責任者も務める。

難易度の高いサイトや大規模案件を遂行してきた豊富な実績

難易度の高いプロジェクトや大規模案件を成功させてきたネットイヤーグループと、Web業界の第一線で活躍するBAのデザイナーの経験談から、難易度の高い案件の課題と成功の要因を探り出します。

事例から考える難易度が高いサイト、大規模案件の成功要因

これまでに経験した難易度が高い案件について、どのような点で難しいと感じたのか理由も併せて教えてください。

森:いろいろとありますが、特に印象的なのは多言語対応のグローバルサイトの制作です。ステークホルダーが多数いること、各国の文化の違いを考慮しなければならないことなど、多くの課題がありました。そんななかで、ブランドの一貫性の維持とローカル適応の両立が求められたため、難易度が高い案件でした。

山本氏:多言語対応では、ステークホルダーとの言語の壁もありますよね。日本のヘッドクォーターより海外のステークホルダーの発言力が強い場合もあり、そもそもこちらの意図が正しく伝わらない、相手の真意が理解しづらいなどコミュニケーションの部分で複雑になりがちです。機能や連携システムが多くなると、それだけ難易度も高くなりますし、コストもかかります。さらに近年は、GDPR(注1)に代表される法規制も厳しくなっており、対応すべき領域は拡大していることも難易度を高めている要因ですね。

(注1)GDPR:General Data Protection Regulation(EU一般データ保護規則)

難易度の高い案件が成功する要因はなんでしょうか?

山本氏:お客さまを含めて、全員が同じ方向を見るチームビルディングですね。発言力の大小にかかわらず、あらゆるステークホルダーの意見に耳を傾け、全体を見ながら事業におけるWebサイトの役割を把握し、同じゴールを目指せるようにリードすることが大切です。

関係者全員がきちんと意見を言える環境をつくり、丁寧なコミュニケーションを積み重ねてプロジェクトを進めなければ、成功につながることはありません。特に大規模で高難易度の案件になると、こういった基本的な部分が見えなくなってしまうこともあるので、気をつけていきたいですね。

森:どんなプロジェクトでも、まずはチームビルディングから始まります。チームの構築や連携がうまくいくと、プロジェクトの進行がスムーズになりますし、ゴールイメージを共有することで「こんなはずじゃなかった」という事態を防げます。具体的には要件や各メンバーの役割を明確化すること、定期的に情報共有とこまめな調整を行うこと、常にリスクを考慮して対策を検討し、柔軟に対応できる体制を整えることが成功の鍵だと思います。

ネットイヤーグループとBA、それぞれの得意な領域と強みは?

両社のサービス内容と得意な領域、強みを教えてください。

森:BAは、お客さまのビジネス課題を解決するために、デジタル領域における「戦略の立案」「情報収集・分析」「構築・制作」「運用・測定」とコミュニケーション領域のさまざまなサービスを一気通貫で提供しています。

デザインとエンジニアリングを駆使しながら、運用を考慮した長く使えるサイト設計ができる点がBAの強みです。ただ仕事を受注して要望通りのものを制作するのではなく、お客さまと同程度か、ときにはお客さま以上にサービスを深く掘り下げ、本質的な改善策を提示するようにしています。

山本氏:ネットイヤーグループでは、お客さまのブランド価値の向上や成長のために、あらゆる面でのマーケティング活動を支援しています。近年はUXデザインという考え方が浸透していますが、弊社では創業から約20年、CXデザイン(CX:Customer Experience。顧客体験)を重視し、顧客中心主義、ヒューマンセントリックスの考え方をデジタルコミュニケーションの主軸においてビジネスのご支援をして参りました。

そのような中で近年ではデジタルがデジタルだけに閉じない世界になってきたため、デジタルとリアルを繋ぐ世界へのご支援も求められるようになっています。

ビジネスパートナーとしてお客さまの顧客像を理解し、徹底したユーザー目線とデジタル活用で経営力を向上させ、持続的な価値を生みだすビジネスシステムの構築を提供できることが弊社の強みです。

企業におけるUXの普及と内製化の課題

UXデザインの普及とともに、Webサイトをビジネス課題の解決策として活用する考え方が浸透し、UX内製化を考える企業も増えています。Webサイトに対する考え方の変化とUX内製化の課題について聞きました。

UXの浸透とクライアントニーズの変化

UXデザインの浸透で、Webサイトへの取り組みやニーズはどのように変わりましたか。

森:ひと昔前までWebサイトといえば、会社を紹介するカタログ的な存在でした。ですが今ではUXデザインが浸透したこともあり、会社のブランド価値や理念を表現するツール、顧客とのコミュニケーションを図れるツールへと変化したと思います。制作目線では、完成度よりもスピード感重視でプロジェクトを進め、アジャイル開発をベースに分析と改善を繰り返して持続的成長を目指すやり方が求められるようになりました。

山本氏:UXについて理解されているお客さまが増え、Webサイト制作・改善をマーケティング手法の一つとして考える企業が増えている印象です。また、効果検証の技術も進化し、数字的な根拠による検証が定着しました。その影響でペルソナやカスタマージャーニーといった明確な方針と、数値化された指標に基づいてUXデザインを考える企業が多くなったと感じます。

UXに関する業務・プロセスの内製化にはどのような課題がある?

UXに関する業務・プロセスの内製化にはどのような課題がありますか。

山本氏:一番の課題は、やはりリソースだと思います。内製化をしようと思っても、今や企業のマーケティング担当者が担う役割は広く、本当にたくさんの業務を抱えておられます。その結果、ひとつひとつの施策に十分な時間を取れないという事態になりがちです。

そして、デジタルの領域では常に新しい技術、新しい施策が生まれています。内製化に必要な最新の専門知識を備えた人材を社内でどのように育成するのかという課題に加えて、人材が専門特化しすぎることで他の部門とのバランスが悪くなるといった、企業文化とキャリアパスなどの課題も生じ、内製化に本気で取り組むほどに問題は複雑化していきます。

もちろん、これらを上回る大きなメリットがありますが、現実的に難しい課題でもあるため、UXに関する業務やプロセスを内製化する場合には、まず弊社のようなUXの知見や技術を提供するパートナーと連携される企業が増えていますね。

森:運用保守の面で課題を抱えている企業も多くありますね。例えば、すでに開発済みのシステムを新任の担当者の方が運用する際に、開発時の経緯や背景を把握できずに苦労されるケースが多いです。前任者から引き継ぎがちゃんとされていなかったり、そもそも運用保守のマニュアルが作成されていなかったりと、ただ開発しただけで終わってしまうことがあるんですね。BAでは開発後まで見据えて、継続的な改善や運用のガイドライン作成も含めた支援をしています。

ネットイヤーグループとBAがUXの向上を通して提供する価値とプロセス

多くの実績や知見があるネットイヤーグループとBAが、UXの向上を通して提供している価値や、価値提供のプロセスで重視していることを聞きました。

変化するニーズに応えるUXの向上による価値提供

UXの向上を通して提供できる価値とはどのようなものですか。

山本氏:よりよいUXを実現させることで、企業価値や収益性、競争力を強化し、お客さまのビジネスの成功の一助となることだと考えています。結果として、それが社会全体を良くするサイクルにつながると考え、UXの改善に取り組んでいます。かつて、デジタルのUXは企業広報のほんの一部に過ぎませんでした。現在、企業と顧客のコミュニケーションのすべてとまでは言いませんが、大部分に影響するようになりました。

つまり、ビジネスの成否に大きなインパクトがある、ということです。私たちはそのことを重く受け止め、UXを改善する様々な施策を提供したいと考えています。そのために、お客さまとサービスのエンドユーザーを深く理解し、約20年弊社が重視し続けてきたUXという観点で多様化するニーズに柔軟に対応できるシステムを実現します。

森:UXは単なるデザインではなく、ビジネス戦略の一部です。その戦略性を高めるためにBAが提供する価値の一つとして「情報価値の最大化」があります。お客さまは自社ビジネスに精通していますが、当事者だからこそ潜在的な課題やニーズに気付けない場合があります。

BAでは、客観的な目線でお客さまのビジネスを理解し、今ある情報から本質的な課題を洗い出すことで、お客さまの想いをより具体的な形にしています。これまで蓄積された情報に、課題解決のためのヒントは眠っているので、情報の価値を最大化することで最終的にお客さまのビジネスの成功につながると考えています。

プロフェッショナルが重視する価値提供のプロセスとは?

価値提供のために重視しているプロセスや取り組みは?

森:エンドユーザー目線で考えることと、担当領域を限定せず柔軟に対応することを心がけています。お客さまへ説明をする際も、お客さまの本質的な関心はどこにあるかを考えます。このようなスタンスでコミュニケーションを取ることで、信頼してもらいやすくなります。

山本氏:弊社でもコミュニケーションには気を遣っています。手を抜かず、時間をかけて丁寧に対応することが大事ですね。コミュニケーションに齟齬があると、プロジェクトの途中でお客さまの想定したものと違う方向に進んだり、手戻り作業が発生してしまったりするリスクがあるので、リスクヘッジのためにも連絡や報告はこまめにするようにしています。

お客さまとの認識の共有や合意形成がうまくいかない場合はどうしていますか。

山本氏:基本に立ち返って、丁寧に話をすることに尽きます。そのとき心がけているのは、目の前の担当者を説得するのではなく、エンドユーザーを見据えてフラットに話し合うことです。立場によって、エンドユーザーへの理解は異なってきます。自分から見えるものだけを正解と決めつけないで、それぞれの立場から見えるエンドユーザー像を踏まえて、対話を通し、よりよい着地点を作り上げていくことだと思います。

最終的に、お客さまもわたしたちも同じエンドユーザーをみていることが伝われば、検討に時間がかかっても、よりよい合意に着地ができます。UXに強みをもつ会社として関わるのですから、お客さまと同じかそれ以上にエンドユーザーのことを考えるという気概で、プロアクティブに取り組んでいきたいですね。

森:プロジェクトの途中で、改めてお客さまとの目線を合わせることが大切です。立ち戻るべき原点が曖昧だと迷走しやすくなります。対話を重ねてお客さまの視点や要望、期待値などへの理解を深め、背景や意図を丁寧に聞くことで誤解やズレを防げます。

デザイナーの強みである図解、プロトタイプなどを活用して可視化し、具体的な合意形成を進めることもありますね。一足飛びに結論に向かうより、段階的に進めて小さな合意を積み重ねることで信頼関係が生まれ、最終的な合意がスムーズになると思います。

まとめ:企業の価値最大化を目指すためのベストパートナー

最後に、UX内製化を検討している企業にとって、ベストパートナーとしてどのような存在でありたいかを聞きました。

お客さまにとってのベストパートナーとして、どのような存在でありたいと考えていますか?

山本氏:お客さまが安心して、何でも相談できるパートナーでありたいと思っています。そのためには、エンドユーザーのことを深く理解したうえで、お客さまの課題解決のための最適な方法論を提示することを大事にしています。お客さまとエンドユーザー、担当者とステークホルダー、プロジェクトメンバーなど、さまざまな局面で架け橋になれることが理想です。

森:お客さまのメッセージや想いを、正しく伝えるプロフェッショナルでありたいです。自分たちが誰よりもお客さまのサービスのファンになることでより深くサービスを理解でき、ユーザー目線での提案ができると考えています。このような考えをデザイナーだけでなく、エンジニアやディレクター、プロジェクトメンバー全員が持ち、お客さまと向き合うことができる存在がベストパートナーであると思います。

多言語対応などの大規模案件では、ステークホルダーの多さや、事業や地域ごとのニーズの多様化、複雑化などが難易度を高くしています。このような状況でもプロジェクトを成功に導くには、クライアントとパートナーとなる制作会社が同じゴールを見据えることが重要です。また、企業のUX内製化を支援するパートナーは、UXの原点ともいえる「エンドユーザーにとってのベスト」を真摯に追求し、伴走する姿勢が求められます。

理想的なパートナーをお探しのご担当者の方は、ぜひお問い合わせください。