第1回で橘は「数字を見ずにサイトを語るな」と喝破し、直帰率だけで年5億円が失われていた事例を明かしました。今回のテーマは「ゴール設定のズレ」。

マーケティング部門(Web担当含む)が誇らしげに積み上げる膨大なMQL(Marketing Qualified Lead)が、営業現場では「質が低い」として放置される構図、その真因はどこにあるのでしょうか。

デザイン&コミュニケーション事業部 事業部長の小山が再び聞き手となり、Chief strategist��の橘が営業とマーケが“別々のKPI”を⾒てきた歴史を紐解き、Webを軸に両者を接続する方法を語ります。

インタビューを受けた人

![プロフィールアイコン(写真):Chief strategist(ビジネス・アーキテクツ) 橘 守]()

- 橘 守Chief strategist(ビジネス・アーキテクツ)

リクルート「住宅情報」「カーセンサー」等、ポイントキャスト代表取締役社長、Jストリーム事業推進部部長を経て、2005年Jストリーム・東北新社・ロボット・ビジネスアーキテクツ・ベースメントファクトリープロダクションの5社の出資で2005年エクスペリエンス設立。2008年MBOを実施。デジタルマーケティング分野における顧客利益の最大化をゴールとしたサイト戦略立案、サイト設計、実装、リリース後のKPI設計、PDCAサイクルの支援までを手掛ける。「数字で説明する。」が信条。08年日本産業広告協会日本BtoB広告賞グランプリ、経済産業大臣賞受賞他受賞多数。2025年7月ビジネスアーキテクツにJOIN

営業とマーケで「見ている指標」が噛み合わない

マーケティング部門と営業部門で、話が噛み合わないのはなぜ?

小山:問い合わせ数は順調に増えているのに、このような現象が発生してしまうのはなぜでしょうか?

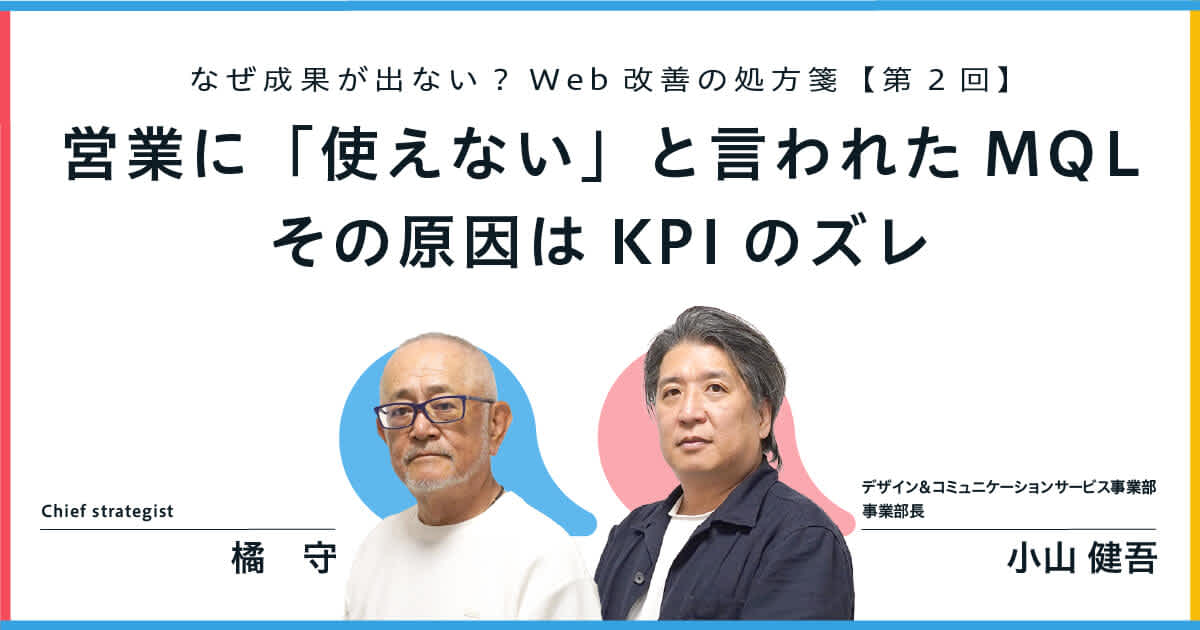

橘:まず、長い間Web担当含むマーケティングセクションは「問い合わせ総数を増やす」ことが正義ととらえられてきたこと、ただし、おそらくその状況で増えているのは、MQL(Marketing Qualified Lead)、すなわちマーケが「見込み客かもしれない」と判断した問い合わせです。

しかし、営業が本当に欲しいのはSQL(Sales Qualified Lead)です。「すぐ商談に進めたい」あるいは「大きな商談につながる予感がする」と思える問い合わせです。つまり、マーケと営業では“良い問い合わせ”の定義そのものが違うんです。

さらに営業部門の特性として、ただでさえ忙しい中で、可能性の低い問い合わせを追いかけるのは徒労感ばかり増幅させるので、質の悪いMQLが続くと見向きもしなくなってしまいます。

小山:数字の見方が部門で違うのは、よくあることなのでしょうか?

橘:はい、よくあるすれ違いだと思います。マーケは「何件集めたか」という件数を成果にし、営業は「いくら売れたか」という売上を成果にしてますからね。

主語が違えばKPIは交わりません。まず「どんな問い合わせを“良い”と呼ぶか」を両部門でそろえることが、噛み合いの第一歩になります。

とはいえ、上記条件がそろっているのは極めてまれでしょう。もし、そろっていなくても営業部隊が「このリードは商談につながりやすい」と判断できる内容(第1回で記述した「試作品をお願いしたい」「デモしてほしい」「工場見学したい」など)があるはずです。それを問い合わせフォームに実装しましょう。

“問い合わせが多い=成果”じゃないの?

小山:“良い問い合わせ”を定義することの重要性がわかりました。一方で、問い合わせ件数は、増えれば増えるほど成果だと思っていましたが、意味がない場合もあるのでしょうか?

橘:件数が増えただけでは判断できません。たくさん集めても、その中身が薄ければ売上の伸びにつながらない場合も多いです。つまり、“量”から“質”へ視点を切り替える必要があります。

これまでの話であれば、KPI(追いかける数字)の主語を単なる「問い合わせ数」から「案件化した問い合わせ数」に変えるイメージですね。

MQLがSQLへ転換しない本当の理由

MAやスコアリングが機能しない本当の理由は?

小山:分析ツールとして、MA(マーケティングオートメーション)を入れても成果が出ない場合もあると思うのですが、これは何が原因なのでしょうか?

橘:たとえるなら、MAは“高性能な桶”です。でも営業戦略という“水”が流れてこなければ、どれだけ立派でも空っぽのままです。設定前に「どんなSQLを何件つくるか」という目標を決めておかないと、MAは動きようがありません。

小山:やはり目標設定の明確化が鍵を握る、と。また、スコアリング機能を使いこなすにはどのような考え方をすれば良いですか?

橘:大事なのは、決裁権・ニーズ・予算など“営業が欲しい情報”をフォームで集め、その項目に高い点を割り当てることです。

スコアリングが機能していない会社は「ページを〇回見たら+▲点」といったように、行動ログだけで点数を付けていることが多いです。この場合、“暇だから何度も資料を見ている人”が高得点になり、本当に買いたい人を埋もれさせてしまうんです。

つまり、点数設計をする際は、「必要な情報」を基準とすることで、営業が欲しい問い合わせへと転換しやすくなります。

事業・営業戦略を“Webで実装”するには

営業と連携したいけど、何から始めれば?

小山:Webサイトの改善は、マーケだけで判断しがちですが、やはり営業との連携も不可欠だと思います。最初に何を擦り合わせすればいいのでしょうか。

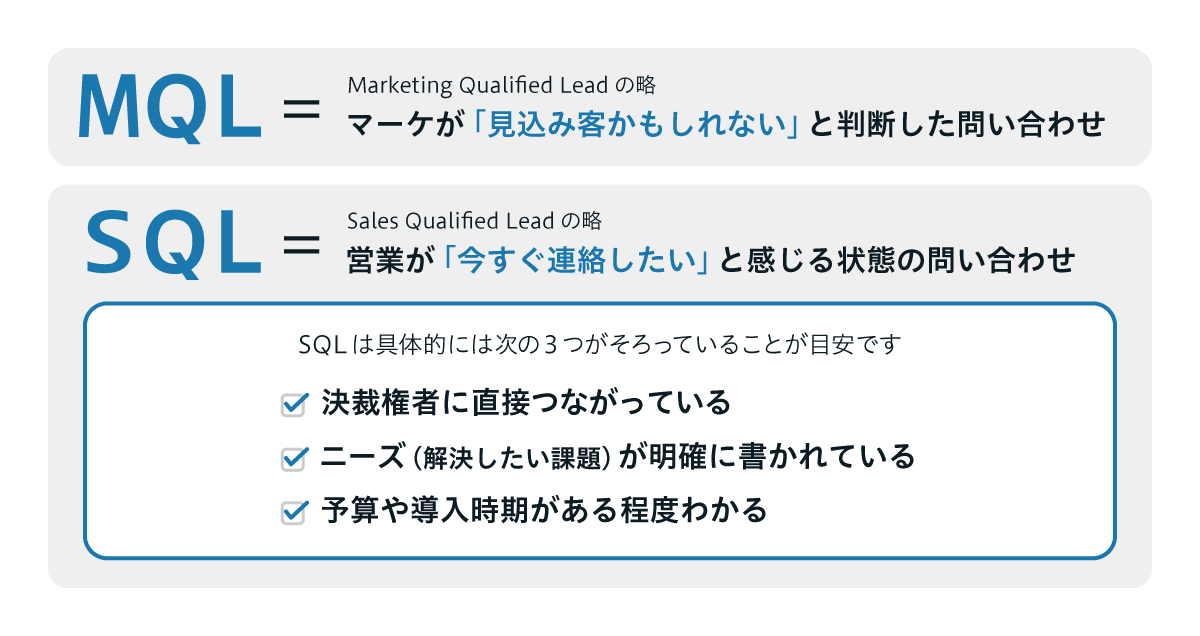

橘:私は、まず「3つの合意」を取ることをおすすめしています。

橘:この3項目がズレていると、いくらページを作っても、別方向へ球を投げている状態になってしまいます。

小山:合意したあと、KPIはどうそろえればいいのでしょうか?マーケと営業で数字が異なる会議をどう収束させるのかが気になります。

橘:共通言語にするKPIは、以下の4つに絞るのがおすすめです。

- 問い合わせ総数とMQL数

- SQL化率…問い合わせ全体の中で、「営業が今すぐ追いたい」と判定した割合

- 商談化した案件数

- 受注額…実際に契約まで至った金額

この4つをマーケと営業で共有したうえで、場合によっては経営の代表が一緒に見る。数字がひとつでも下がれば、その場で原因を話し合う。これだけで言葉の食い違いは激減します。

小山:戦略が固まったら、Web上ではどんな順番で作業を進めればいいですか?

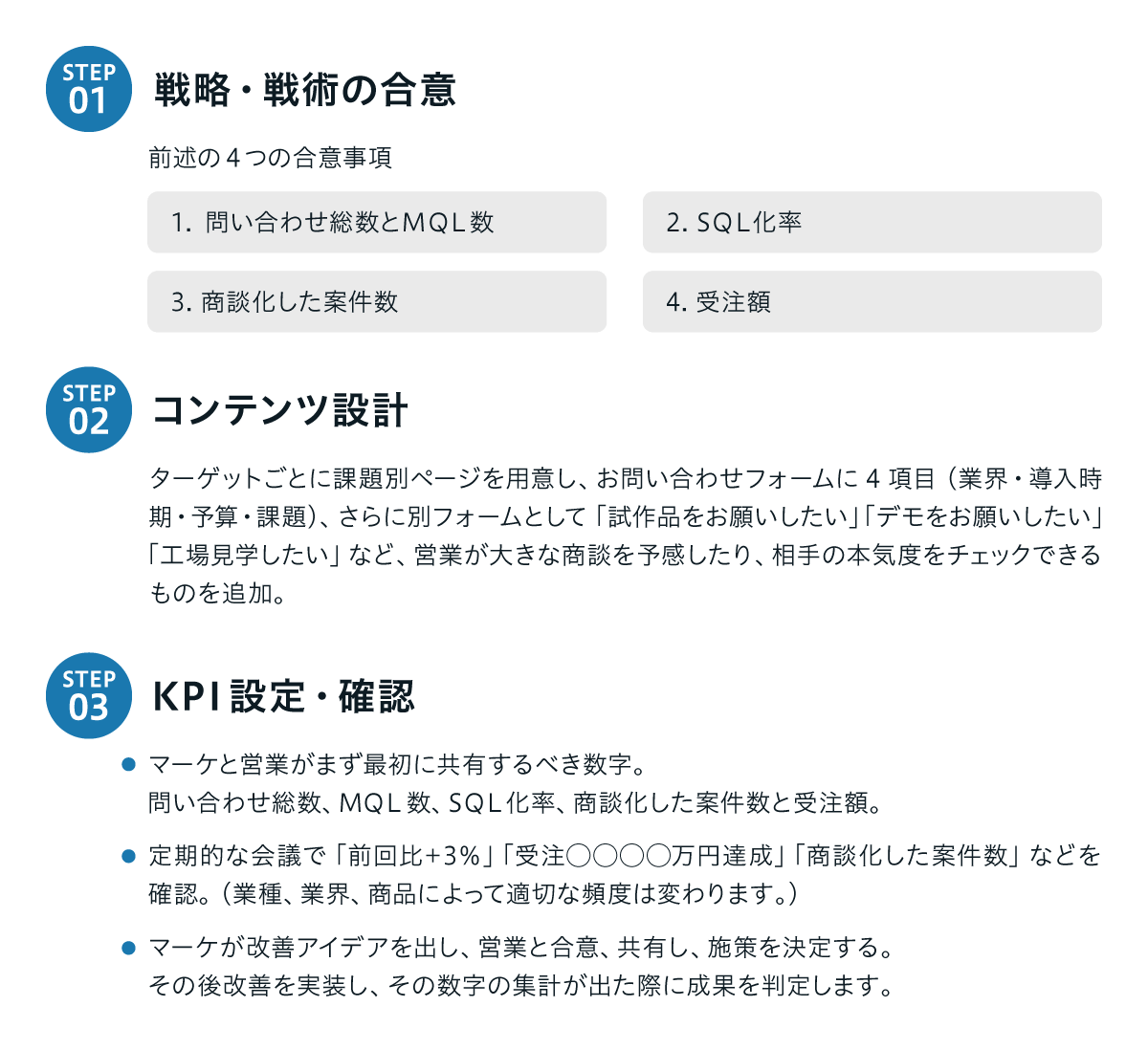

橘:流れは3ステップで考えるとシンプルです。

- 戦略・戦術の合意

- 前述の4つの合意事項

- 問い合わせ総数とMQL数

- SQL化率

- 商談化した案件数

- 受注額

- 前述の4つの合意事項

- コンテンツ設計

- ターゲットごとに課題別ページを用意し、お問い合わせフォームに4項目(業界・導入時期・予算・課題)、さらに別フォームとして「試作品をお願いしたい」「デモをお願いしたい」「工場見学したい」など、営業が大きな商談を予感したり、相手の本気度をチェックできるものを追加。

- KPI設定・確認

- マーケと営業がまず最初に共有するべき数字。問い合わせ総数、MQL数、SQL化率、商談化した案件数と受注額。

- 定期的な会議で「前回比+3%」「受注◯◯◯◯万円達成」「商談化した案件数」などを確認。(業種、業界、商品によって適切な頻度は変わります。)

- マーケが改善アイデアを出し、営業と合意、共有し、施策を決定する。その後改善を実装し、その数字の集計が出た際に成果を判定します。

小山:この3ステップなら担当者が1人でも動かせそうですね。

橘:はい。ポイントは“KPI数字確認→改善施策合意→実装→数字の確認”のループを小さく速く回すこと。難しいツールや大きな予算がなくても、営業と握った施策合意と共通KPIがあれば、Webサイトは確実に事業戦略の歯車になりますよ。

ゴールは“問い合わせ総数”ではなく、“商談化した案件数・受注額”にすべき理由

小山:さきほど、共通言語にするKPIとして「商談化した案件数・受注額」をあげていましたが、なぜ「問い合わせ総数」ではないのでしょうか?

橘:問い合わせの品質が評価されないからです。「年間問い合わせ1,000件」ではなく、「商談化した案件数100件」「Web経由で年間売上3億円」を目標にすると、必要なMQL数・SQL化率・平均単価が逆算でき、マーケと営業のタスクが一気につながりますよね。SQL化率ではマーケティング戦略の評価を、SQLからの商談化した案件数・受注受託額は営業の効率が評価されます。

小山:たしかに受注額・商談化した案件数が見えれば成果もわかりやすいですね。

橘:さきほども話ましたが、まず「何を案件と呼ぶか」を営業と合意しましょう。決裁権者・ニーズ・予算がそろった問い合わせ、商談化しやすい情報が入った問い合わせを“案件”と定義します。そしてフォームでその情報を取得し、SQL化率・受注額を追えば、Webの成果が営業の成果に直結しているかが判断できるようになります。

Webが“事業戦略・営業戦略の翻訳装置”になるために

営業から信頼されるWeb担当になるには?

小山:どうすれば営業に「この人と組めば売上が伸びる」と思ってもらえるのでしょうか?

橘:営業の数字を自分ごと化することです。たとえば営業が「今期受注目標は50億円」と言ったら、「Webで5,000万円を担当します。そのために四半期1,250万円を目指します」と返す。

(デジタル戦略が成功していると言えるのは売り上げ全体の10%程度。これが達成できれば成功の部類です、それも施策を打ち出してから3年ほどはかかるでしょう。業界業種によりますが。)

同じ桁の言葉で会話すると、「数字が通じる仲間だ」と感じてもらえます。資料づくりやダッシュボード設定は、その宣言のあとで十分です。

ダッシュボードを軸に社内と対話をする?

小山:ダッシュボードを作っても誰も見てくれない、という声をよく聞きます。

橘:作るだけでは、進みません。やはり、一緒に見る場を定期的にセットすることがポイントです。営業・マーケ・経営層の三者が、月曜朝などに少しだけ集まって、同じ画面で数字を見るだけでも大きく変わります。

たとえばダッシュボードに「直帰率が先週よりプラス3ポイント」「SQL化率がマイナス2ポイント」と表示された瞬間に、「なぜ直帰が増えた? どのページが原因?」という疑問が自然に出ます。

その場で「では、トップのバナーを差し替えてみようか」など具体策まで決められます。これが“一緒に数字を見る”効果です。

小山:資料を配るより、その場で画面共有した方が早いわけですね。

橘:はい。一覧性のあるダッシュボードを軸に、同じ目線で見る。これだけで「誰が何をやるか」まで決まるので、部門間のメールの往復も減っていくはずです。ダッシュボードは“報告書”ではなく“対話のテーブル”として使うのがコツですね。

Business Architectsが担う“翻訳者”兼ファシリテーター

小山:外部パートナーとしてBusiness Architects(ビジネス・アーキテクツ、以下BA)が入ると、具体的にどんな価値を発揮できるのでしょうか?

橘:私たちが担うのは「翻訳者」と「ファシリテーター」というふたつの顔。まず翻訳者としては、事業の目標をページ構成やフォーム項目に置き換え、さらにダッシュボード上の数字へとつなぐ役割を果たします。

営業が見たい商談化した案件数・受注額と、マーケが追いたい問い合わせ件数を、同じグラフの中で整合させる作業がそれにあたります。

ファシリテーターとしては、定期的なダッシュボード会議を設計し、マーケ・営業・経営がひとつの画面を見ながら「次に打つ手」を即決できる場づくりを進行します。

要するに、戦略・施策・数字を一気通貫でつなぎ、組織が自分たちだけで回転できる状態へ導くことこそ、BAのコアとなる価値です。

編集後記

問い合わせ数を増やすだけでは、もはや成果とは呼べません。ゴールの主語を「問い合わせ」から「案件化した商談数」「受注額」に置き換えた瞬間、マーケと営業の指標は同じ方向を向き始めます。

SQL化率と商談化した案件数・受注額を共通KPIに定め、定期的に関係者全員が同じダッシュボードを覗き込む。たったそれだけで会話は噛み合い、改善案はその場で決まります。

フォームでは商談化しやすい要素・決裁権者・ニーズ・予算を必ず尋ね、量より質を優先することで営業の追客工数が減り、最終利益が伸びることも証明されました。

こうした一連の流れを翻訳し、実装し、走らせる役目を担うのがBAです。数字が迷子になっていると感じたら、ぜひ私たちにお声がけください。

次回、第3回では「構造を疑う」をテーマに、情報の並べ替えだけで売上を伸ばす具体策を深掘りします。第1回「信じている数字を疑え!」と合わせて読んでいただくと、Webと事業をつなげる全体像がよりクリアになるはずです。

なぜ成果が出ない?Web改善の処方箋

- 【第1回】デザインを変えたのに成果が上がらない——見直すべきは数字と構造

- 【第2回】営業に「使えない」と言われたMQL——その原因はKPIのズレ(本記事)

- 【第3回】サイトに来てもすぐ帰る……それ、“構造”が原因かもしれません

部署をまたいだKPI設計と実装には、第三者だからこそできる翻訳と調整があります。数字と現場をつなぎ、サイトが成果を生む構造へと導きたい方は、ぜひご相談ください。