突然ですが、皆さんはオンラインで商品を購入したり、サービスを申し込もうとした際に「割引終了まであと◯時間◯分」というカウントダウン表示を見かけたことはありますか?また、サービスを解約しようと思っても手続きが複雑で苦労した経験がありませんか?

この�ような、ユーザーの行動を阻害したり意思決定に無理やり影響を及ぼそうとする手口を「ダークパターン」と呼び、近年問題視されつつあります。

本記事では、「ダークパターン」についての解説とそのリスクや防ぐ方法について説明しています。そして、ビジネス・アーキテクツ(以下、BA)がもつUI/UX設計に関する知見や、どんな支援ができるかをご紹介します。

ダークパターンとは?

ダークパターンとは、企業に有利となる行動をユーザーに取らせるために設計されたWebサイトやアプリのユーザーインターフェース(UI)のことです。例えば、何かを購入させたり申し込ませたりするために、ユーザーが望んでいない行動を強制する手法を指します。

年々オンラインサービスが発展する中で、ユーザーを騙すような巧妙な手口が増え、問題視されています。

海外や日本国内での動き

欧米をはじめとする海外では、ダークパターンを取り締まる法律やガイドラインが制定され、規制が進んでいます。例えば、欧州ではGDPR(一般データ保護規則)やデジタルサービス法、アメリカでは連邦取引委員会法(FTC法)などで規制がされています。

一方国内では、現時点ではダークパターンに関する明確な定義や直接的な規制はありません。しかし、ケースによっては既に存在する法令(特定商取引法、景品表示法、消費者契約法など)に違反する形となり、罰則の対象となる可能性もあります。また2024年には、専門家などによる「一般社団法人 ダークパターン対策協会」が設立され、事業者や消費者にダークパターンの注意喚起を行うほか、事業者の認定制度を設ける動きもあります。

ダークパターンの7つの分類

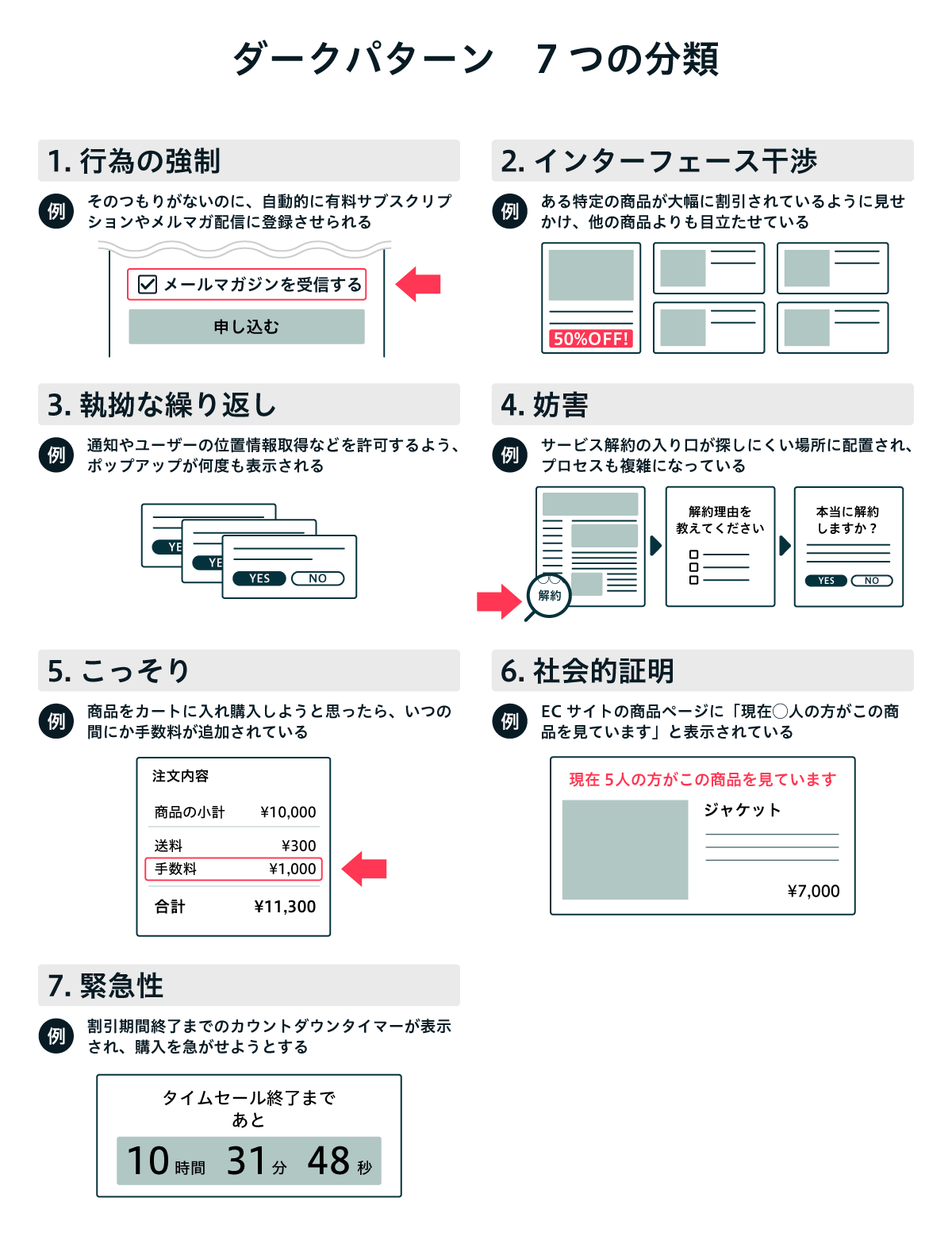

ダークパターンと一言でいっても、その種類はさまざまです。OECD(経済協力開発機構)では、ダークパターンを以下の7つに分類しています。

1:行為の強制(Forced Action)

ユーザーがサービスを利用する際に、強制的に何かを登録させたり特定の行動を取らせようとすること。

具体例:

- そのつもりがないのに、自動的に有料サブスクリプションやメルマガ配信に登録させられる。

2:インターフェース干渉(Interface Interference)

特定の商品が優れている・希少性があるように見せ、企業にとって都合の良い行為を促すこと。

具体例:

- ある特定の商品が大幅に割引されているように見せかけ、他の商品よりも目立たせている。

3:執拗な繰り返し(Nagging)

企業にとって都合の良い行為を行うよう、繰り返し要求すること。

具体例:

- 通知やユーザーの位置情報取得などを許可するよう、ポップアップが何度も表示される。

4:妨害(Obstruction)

サービスの解約や不要なオプションの解除を阻止するため、必要以上に手続きの流れを困難にすること。

具体例:

- サービス解約の入り口が探しにくい場所に配置され、プロセスも複雑になっている。

5:こっそり(Sneaking)

サービスの購入・申し込みを進める過程で、ユーザーの意思決定に関する情報を隠したり、わざとわかりづらくすること。

具体例:

- 商品をカートに入れ購入しようと思ったら、いつの間にか手数料が追加されている。

6:社会的証明(Social Proof)

他のユーザーの行動や評価を表示することで、ユーザーに購入等の意思決定を促すこと。

具体例:

- ECサイトの商品ページに「現在◯人の方がこの商品を見ています」と表示されている。

7:緊急性(Urgency)

時間や在庫に制限があることを示し、ユーザーにプレッシャーをかけること。

具体例:

- 割引期間終了までのカウントダウンタイマーが表示され、購入を急がせようとする。

誰でも生み出す側になり得る、ダークパターンの曖昧な線引き

このようにダークパターンにはさまざまな種類があり、この記事を読んでいる皆さんも一度は遭遇したことがあるのではないでしょうか。実際、世の中のサイトやアプリではまだまだダークパターンが慣習的に使用されているケースが見られます。

しかし、先にも触れたように、ダークパターンが問題視されるようになったのは比較的最近のことであり、特に国内では直接規制する法律がまだありません。さらに、ダークパターンの線引きは曖昧で、全てが明確に違法とは言い切れないケースもあり、法的な取締りには限界があるのが現状です。

また、全てのダークパターンが企業側の悪意をもって意図的に用いられているとは限りません。売上や契約数の目標を達成するために試行錯誤する中で、気づいたらダークパターンに該当するデザインを生み出してしまっているケースもあります。

ダークパターンを使用するとどうなるか

ユーザーに不利益を与え、悪いUXにつながる

企業としては、商品の購入やサービスの申し込みなど、少しでも自社の利益を拡大させたい思いがあると思います。しかし、そのためにユーザーの意思決定を無理に誘導する手法を使うことは、かえって信頼を損なうリスクがあります。

ユーザーにとって、何らかの不利益を被ったネガティブなユーザー体験(UX)が、そのサイトへの印象を悪くさせ、さらには企業に対してマイナスイメージにつながりかねません。

企業としての姿勢や信頼に関わる

企業がユーザーの信頼を失うような行為を続けると、次第にネガティブなレビュー・評価が増加し、世間のブランドへの信用が低下するでしょう。さらに、海外を中心に規制が厳しくなっていることから、法的リスクが発生する可能性もあります。

このように、ダークパターンは長期的に見るとビジネスへの悪影響や企業の信頼問題に関わります。

企業・制作側はどうすべきか

では、コンテンツを提供する側としてダークパターンを生み出さないようにするためにどうするべきでしょうか。

まずは、ダークパターンの問題について、企業の担当者や責任者、媒体制作者など関係者間の理解を深めることが大切です。特に、企業の利益拡大のために無自覚でユーザーを騙すような悪いデザインを生み出さないためにも、ダークパターンの代表的な種類を把握しましょう。

そのうえで、今度はユーザー視点にたち、自社のサイトやアプリがユーザーにとってわかりやすく親切な設計になっているか、今一度見返しましょう。少ない負荷で直感的に操作ができるシンプルなUIになっているか、強制的にユーザーの意思決定に影響を与える設計や煩雑なプロセスになっていないか、UXにたち返ることが重要です。

そもそもダークパターンを生み出す要因の一つとして、ユーザーよりも企業の利益を優先しようとする企業体質が考えられます。組織を一気に変えることは簡単ではありませんが、ダークパターンは長い目で見るとビジネスに悪影響を及ぼすことを理解し、制作担当者だけではなく企業内の関係者が立場を超えて議論やチェックをできる体制をつくることが望ましいです。

良質なコンテンツを生み出すためのBAの取り組み

BAには、UI/UX設計の経験が豊富なデザイナーが多く在籍しています。

特に、人間を中心としたモノ作りの考え方である「人間中心設計(Human Centered Design)」に着目し、その手法を取り入れたうえで設計・開発に取り組んでいます。人間中心設計では、まずユーザーの利用状況や特性を把握するところから始まり、それをデザインに落とし込み、ユーザーからフィードバック評価を受けて改善するというサイクルを繰り返します。このプロセスをベースにUI/UXを設計することで、ダークパターンが生まれにくくなり、よりユーザーの満足度が高いサービスやプロダクト開発が可能になります。

人間中心設計の考えを活かして、ユーザーや企業に価値ある体験を

では、UI/UX設計が重要だということは理解できても、社内にノウハウがないと、具体的に何から改善すれば良いか?と、悩む場合もあるかもしれません。

BAでは、お客さまの自社サイトやアプリが使いやすいか・ユーザーに配慮した設計になっているかを診断する「UI/UX診断サービス」を提供しています。客観的な視点によって、自社だけでは気づけない問題点が可視化されるため、ダークパターンの防止も含めたサービス改善につなげることが可能になります。

何から着手する?UI/UX改善の課題発見とリスクを最小化する手法

まとめ:UI/UXがきちんと設計されたWebサイトはダークパターン回避もできる

本記事では「ダークパターン」の種類やリスクについて触れ、それを防ぐためにはユーザー体験(UX)をしっかり考慮したユーザーインターフェース(UI)設計が重要であることを解説しました。

長期的に企業の利益を拡大するうえで、ユーザーとの良好な関係性の構築は不可欠です。そのためにも定期的にユーザーの立場にたって自社のサイト・アプリ設計を見直し、改善を繰り返すことが求められます。その際、社内だけでは客観性に欠ける場合もあるため、必要に応じて第三者のフィードバックを活用するのも良いでしょう。BAでは、UI/UX診断サービスだけでもご利用いただけるため、まずはお気軽にご相談ください。