グローバルサイトを運営するにあたり、海外拠点やグループ会社、外部パートナーとの連携に苦労していませんか?

例えば、

- ガイドラインを整備しても現地のマーケティングが優先されるため、海外拠点・グループ会社や外部パートナーが独自判断でページ更新してしまう

- グローバルサイトをリニューアルした時に作ったまま、ガイドラインの見直しをしていないので現状と合っていない

- 新しい拠点ができる時や、拠点の担当者が変わった時にルールを共有したいが、共有する仕組みがない

ということでお困りではないですか?

これらのサイト運用におけるお悩みについてどのように課題解決してきたか、グローバルサイト運用に長年関わっているディレクターの3人に、X社の事例を踏まえてインタビューしました。インタビュー内容を前編・後編の2記事にわたってご紹介します。

前編では、Webガバナンス維持が求められる背景と、Webガバナンスを保てない原因について事例を交えて紹介します。

Webガバナンスは、方針を決めて統一するべき部分と、自由にマーケティング施策を回す部分があり、線引きは企業の状況によって変化しつづけます。そして適切かつ円滑なWebガバナンスを継続するためには、幅広い視点で現状を把握し、状況に合わせた更新が必要です。

私たちは専門的な視点のあるメンバーと、数多くのWebサイト構築・運用に関するノウハウや知見があります。お気軽にご相談ください。

インタビューを受けた人

![プロフィールアイコン(写真):アカウント/ディレクター 昆野]()

- 昆野アカウント/ディレクター(ビジネス・アーキテクツ)

Web業界歴20年以上、マーケティングをベースとしてWebディレクター、プロデューサーとして数々のプロジェクトを経験。Web業界の酸いも甘いも嚙み分けた結果、人材の案件への適正マッチングこそがプロジェクトの成否を決めるという持論にたどり着く。2020年BA入社。色々な人と会って相談を聞く仕事です。

![プロフィールアイコン(写真):ディレクター 谷口]()

- 谷口アカウント&ディレクショングループ/ディレクター(ビジネス・アーキテクツ)

埼玉県出身。Bangkok University (BUIC)にて、グラフィック、アート、デザインの基礎を学び、ウェブデザインの技術に強い関心を持つ。2016年大学卒業後に日本に帰国し、ビジネス・アーキテクツに入社。海外経験で培った英語力(TOEIC:860点)や社交力、柔軟性を活かして、社内とクライアントの架け橋として、グローバル案件や、コーポレートサイトの運用/リニューアルのディレクションに従事。特にCMSを使ったウェブサイト構築や運営管理の分野で活躍を始める。

��担当領域は、主にCMSで構築した企業サイトの制作進行管理を中心に、情報設計、PDCA改善提案まで。趣味は、音楽鑑賞とカフェ巡り。

![プロフィールアイコン(イラスト):シニアディレクター、Web解析士 齊藤]()

- 齊藤アカウント&ディレクショングループ/リーダー/シニアディレクター、Web解析士(ビジネス・アーキテクツ)

Web業界20年。デザイン、コーディング等を経験し、現在は金融系のUI/UX開発のディレクターを担当。NISAやiDeCoの利用で初めて投資をおこなうエンドユーザーにもわかりやすく目的の行動がどれるような情報設計をめざして日々取り組んでおります。

Webガバナンスを維持する必要性・必要とされる背景

まず最初に、X社様から当社にお問い合わせいただいた背景を簡単に教えてください。

昆野:もともと、X社様からは「グローバルサイト改修と、海外にある現地法人を含めたグループ会社のガバナンスを保ちたい」というご相談をいただき、取引が始まりました。

グループ会社の中には、100%子会社だけでなく、海外法人などとの合同会社も複数あります。例えば中国に拠点を置きたい場合、現地法人との合同会社にする必要があるからです。さらに国や地域によって考え方や文化、法規制も違います。

- マーケティング戦略

- 一貫性のあるブランド訴求

のバランスを保つために、海外にあるグループ会社とのより良い連携方法・ルールの落としどころを模索しています。

谷口:X社様には、グローバルサイト以外に60を超える国・地域のサイトがあります。グループ会社の中には複数の合同会社があることや、それぞれの文化・考え方・状況を考慮する必要があります。そのため、X社様は「グローバルサイトリニューアル時に構築したガイドラインを大きく変えない」という方針で運用しています。

昆野:ガイドラインの内容を更新する場合は、グループ会社の各サイト担当者宛てにメーリングリストを使って展開するのですが、日本の縦割り社会とは違うので、浸透には苦労しています。グループ会社のサイト担当者から「サイト運用は自分の業務だが、本社との連携は業務範囲とは聞いていない」と言われたこともありましたね(笑)。

それでも、X社本社の担当者様と当社メンバーで1つのチームとなって、グループ会社全体のWebガバナンス浸透のために働きかけています。

改めて、みなさんが担当しているグローバルサイトの役割の範囲を教えてください。

齊藤:X社のグローバルサイトは、世界に向けて企業ブランドの浸透を目指しています。

グローバルサイトの役割を大きく分けると、次の2つです。

- マーケティング戦略に沿って、ステークホルダー( 顧客、パートナー企業、求職者、株主など)に向けて情報提供する

- 企業認知・価値の向上のために、全地域でメッセージに一貫性をもたせる

谷口:そうですね。そのためX社様の場合、例えば次のような施策をサポートしています。

- ブランドの目的(社会課題の解決)と、企業の取り組みを発信する

- 国内外のステークホルダーにも分かりやすく伝えるために、ブランドムービーを掲載する

- 法人情報や商品情報などの基本的な情報を発信する

また、Webガバナンスを維持するためには、現地法人との連携が非常に大切です。X社本社の担当者様主導で、グローバルサイト運営以外にも、

- 現地法人の指針になるガイドライン共有用のWebサイトの整備・運営

- 現地法人サイトリニューアル後のガイドラインチェック

などのサポートを行っていますね。

そうなのですね。X社様と同じようにお悩みの方に向けて、今回はWebガバナンスを運用する上で実際に工夫したことを中心に事例を紹介します。

ちなみに、Webガバナンスとは、複数のWebサイトを統括して、ブランドメッセージに一貫性を持たせるための体制のことです。詳しくは次の記事をご覧ください。

Webガバナンスとは?メリットと社内に浸透させるポイントを解説 | BAsixs(ベーシックス)

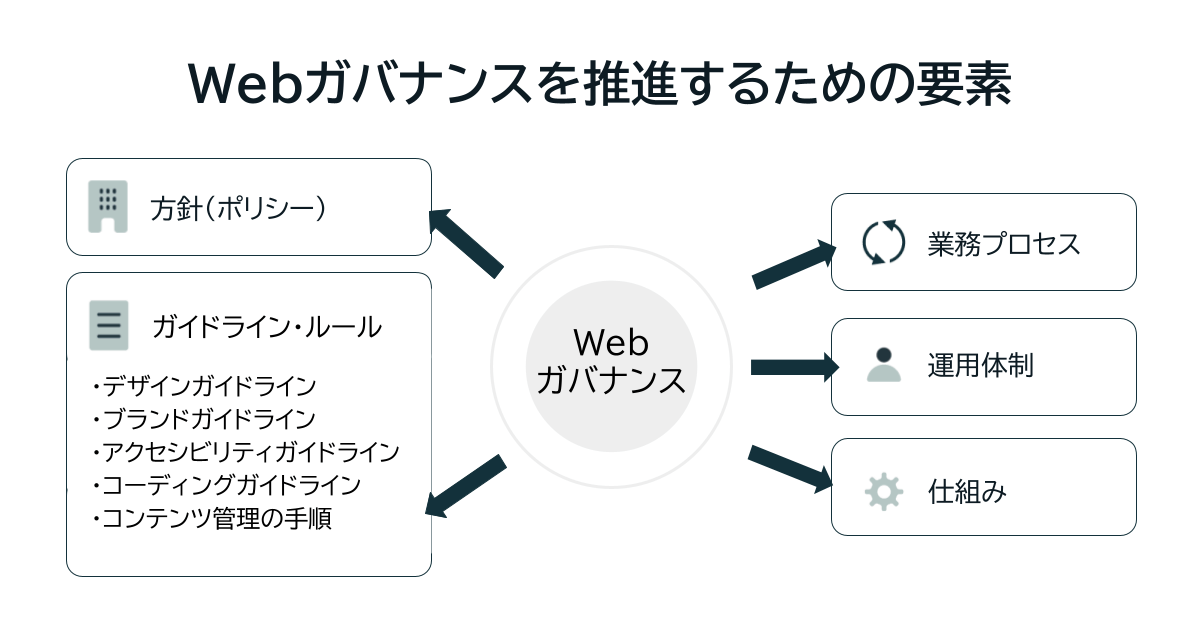

そしてWebガバナンスを推進するための要素は次の5つです。

- 方針(ポリシー)

- ガイドライン・ルール

- 業務プロセス

- 運用体制

- 仕組み

なおWebガイドラインとは、ページ構成やフォント、ボタンの形、文体などのWebサイトを構成するパーツに関するルールを指します。Webガイドラインを策定するメリットや、Webガイドラインを制作・依頼する際のポイントについては次の記事をご覧ください。

Webガイドラインとは?メリットと策定方法、具体的なサンプルを紹介 | BAsixs(ベーシックス)

ガバナンス運用事例から読み解く、Webガバナンスを保てない2つの原因

ガバナンスを保てない原因1. 本社とグループ会社間で認識のズレがある

もしWebガバナンスが保てない場合、どんなことに困るのでしょうか?

谷口:世界で活躍している企業は、X社様のようにグローバルサイトだけでなく現地法人サイトの運用管理もありますし、現地法人サイトは現地の制作会社が制作するというケースもあります。サイト毎に担当者や制作会社が異なる場合は特に、本社とグループ会社間で認識のズレが発生しやすいと思います。

意図しないものがリリースされてしまうことを防ぐために、本社側でガイドラインをしっかり作り込み、小まめに見直すことが必要です。

例えばWebガバナンスを保つためのデザインガイドラインがない場合、各現地法人サイトで最低限守って欲しい事項を明確に伝えられません。その結果、全く統一性のないデザインで制作が進められ、公開される可能性もあります。

X社様の場合は、現地法人サイトのリニューアルや改修があった際は、当社メンバーにてガイドラインに沿っているかを、チェックリストを使って確認しています。また、ガイドラインは可視化されている大事な制作の指針となるものなので、企業の財産と考えてこまめにアップデートするのが望ましいですね。

さらに、アカウント管理やサーバー運用・保守などのセキュリティに関する管理方法がWebサイト毎に異なると、複雑性が高まり、Webサイトの状況把握が困難です。そして管理コストが膨らんで手が回らなくなると、Webサイトの安全性が欠落してしまい、グループ会社全体の信頼損失や機会損失にも繋がりかねないと思います。

齊藤:そうですね、セキュリティの観点でWebガバナンスにお悩みを抱えている企業様も多いと思います。

サーバーの設定から実装・運用までの全プロセスにおいて、基準を決めて対応できるようにしたいというお悩みや、現地法人にサーバー管理を任せるとセキュリティの管理ができなくなるというご相談もいただきます。要件として、セキュリティのガイドラインを策定したいとご相談いただく場合もあります。

もしWebサイトの脆弱性をついた改ざんが行われてしまった場合、企業の信頼や価値を脅かすことも考えられます。やはりしっかり計画して正しく運用し、更新を随時いれていくといった管理が必要だと感じますね。

昆野:あるお客様の現地法人サイトは、サーバーやドメインの契約・管理も現地で行われていました。しかしWebガバナンスという観点でみると、サーバーの管理を本社がメインで持てず仕様が違う場合、ガイドラインが存在していてもリスク管理方法がバラバラになってしまいます。

サーバーやドメインなどのインフラ・システム関連は現地法人にまかせるよりも、本社で一元管理したほうがコストも抑えられるし、コントロールもしやすいと思いますね。

ガバナンスを保てない原因2. 情報管理のシステムがサイト毎に違う

他にWebガバナンスを保てないことで困ったことはありますか?

昆野:グループ会社や海外拠点が、それぞれの地域の状況やニーズに合わせて最適なアプローチをするために、独自でWebサイトを展開していると本社と各拠点との連携に困る場合があります。例えば、新商品のプレスリリースを複数の国・地域へ同時に出したい場合などですね。

齊藤:そうですね。現地法人に情報の管理方法をまかせっきりにしていると、「○○というキャンペーンが始まった」「新製品の△△が出た」など、グループ会社で一気に更新をかけたいところですが、更新漏れが発生してしまう可能性があります。

本社でコンテンツの更新情報を一元管理できていれば、この国のサイトはいつ更新するのか計画をたてて進められるので、ベストのタイミングでリリースできます。

情報の管理という点では、例えばAEMのような多言語で複数サイトを管理できるCMSに全ての情報を集約して運用できると、さらにWebガバナンスを効かせながら管理もしやすいと思います。

谷口:特にグローバルに拠点がある場合、本社と現地法人の担当者の足並みをそろえることが重要です。例えば、現地法人との間でリリースまでに品質テストや公開スケジュールを調整するなど、フローを決めて双方で連携をとる必要があります。

齊藤:まとめると、伝えるべきタイミングで意図通りにステークホルダーに情報提供できなくなると、Webガバナンスの統制が取れず、その会社の機会損失にも繋がりますよね。

谷口:他にもCMSやアセット管理ツールが違うために、グループ会社間でうまくコンテンツを共有できず困っていることもありますよね。情報管理に関して、X社様の本社側で困ったエピソードを1つ紹介します。

グローバルサイトの商品一覧ページを企画した時のことです。特定の地域で展開している商品の画像をクリックすると、取り扱っている国のサイトに遷移するというように、導線を設計しました。

商品の画像は企業内で共有されていなかったため、現地のサイトに掲載されている画像やテキスト情報をベースに情報を収集しました。しかし更新が滞っている海外法人サイトもあったため、グローバルサイトにも古い情報が載ってしまう事態に発展しかねるところでした。

昆野:このような困った事態にならないために、Webガバナンス浸透の重要性を全ての関係者に理解いただくことが大切だと思います。

まとめ:Webサイトを効率的に運用するためにはWebガバナンスの維持は不可欠

Webガバナンスにおいて、方針を決めて統一するべき部分と、自由にマーケティング施策を回す部分の線引きは、企業の状況によって変化しつづけます。

そして適切かつ円滑なWebガバナンスを継続するためには、

- コーポレートコミュニケーションの視点

- ブランド戦略の視点

- マーケティングの視点

- 品質保証の視点

- 情報システム・セキュリティの視点

- 技術的な視点

など、幅広い視点が必要です。私たちはこれら専門的視点のあるメンバーと、数多くのWebサイト構築・運用に関するノウハウや知見があります。

特にグローバルサイトを効率的かつ効果的に運用するためには、多くのCMSの中でもAEMを当社はおススメしています。

例えばAEMの機能の中には、多言語サイトで修正が発生した場合は、各国サイトに一括で修正の反映ができる仕組みがあります。さらにデータベースの情報を更新するだけで、その情報に付随するページの更新が自動で完了するワークフローや、安全に公開するための承認ワークフロー機能もあります。

このようにAEMは、Webガバナンスを維持しながらグローバルサイトを運用するために、多くの機能を搭載しています。グローバルサイトの課題に対して、AEMの役立つ機能を次の記事で紹介しています。是非合わせてご覧ください。

AEM (Adobe Experience Manager) 導入で解決するグローバルサイトの課題 | BAsixs(ベーシックス)

CMS検討中の方は、比較表もぜひご活用ください。

グローバル展開&複数担当者のサイト運用を成功に導く!主要CMS徹底比較ガイド2025 | BAsixs(ベーシックス)

後編ではWebガバナンスを維持する上で感じているメリット・デメリットと、普段大切にしていることについて紹介します。