生成AIの進化により、デザインのプロセスや役割は世界中で大きく変化しつつあります。

本記事では、AIによって広がる可能性と、今もなお人にしか担えない領域を対比しながら、デザイナーがAIとどう協働していくべきかを掘り下げます。さらに、AI時代におけるデザイナーの役割や求められる視点についても考察します。

はじめに:AIとデザインの交差点

近年、生成AIの進化は急速に進んでいます。画像生成、テキスト作成、音声合成など、かつて人の手を必要としていた領域でも、AIが実用レベルに達しはじめています。2045年にはAIが人間の知能を超えるとも言われ、企業もコスト削減や業務効率化の観点からAI導入を前向きに検討しています。

こうした中で、デザイナーの立場にも変化が求められています。「AIに仕事を奪われてしまうのでは?」という不安が頭をよぎるのも無理はありません。しかし実際には、AIとの向き合い方次第で、仕事は奪われるどころか、これまでにない価値を生み出すチャンスへと変わっていきます。本記事では、デザインとAIが交差する今、デザイナーに求められる視点や可能性を探っていきます。

多種多様な生成AIの種類とWebマーケティングにおける活用方法

AIが変えるデザインプロセス

AIはデザインの現場にも確実に影響を与えはじめており、今後その存在はますます大きくなっていくと考えられます。とくに業務プロセス全体の効率化やアウトプットの質の向上において、AIはますます重要になっていくはずです。

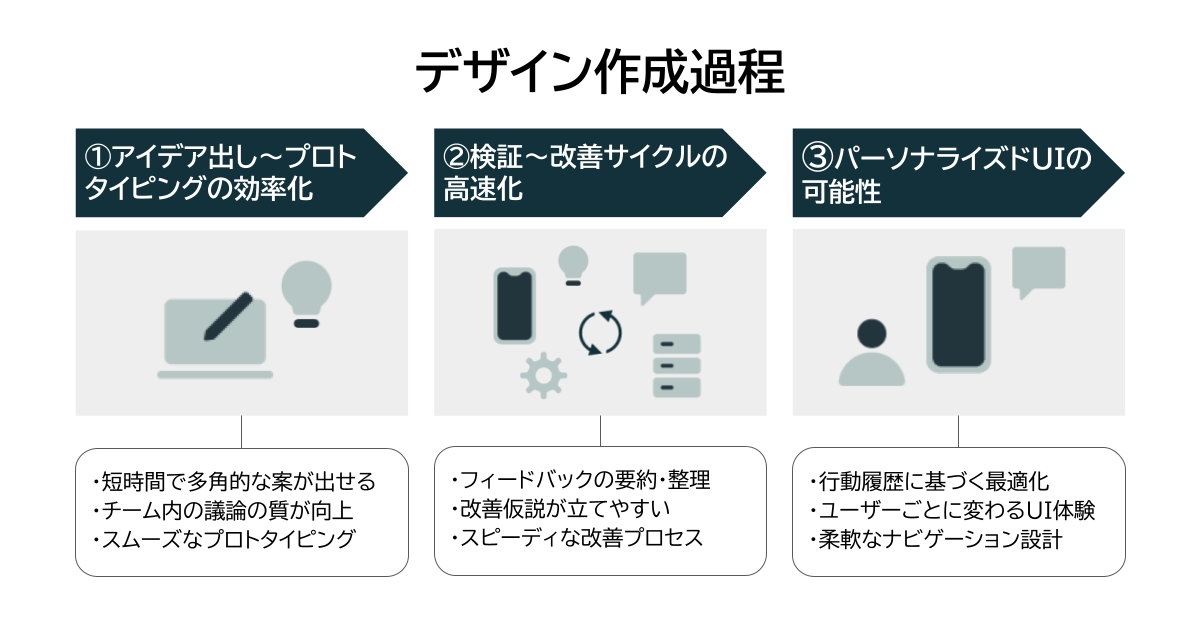

アイデア出しからプロトタイピングまでの効率化

これまで多くの時間を要していたリサーチやアイデア出しは、AIの導入により大幅に効率化されてきています。短時間で多角的な案を得ることができ、その案を土台にすることで、チーム内の議論の質も向上します。結果として、初期段階で複数の案を提示できるため、すり合わせの精度も高まり、プロトタイピングまでの流れが格段にスムーズになります。

検証〜改善サイクルの高速化

ユーザーテストから得られた複数のフィードバックをAIが整理・要約することで、改善に至るまでの時間が短縮されます。また、その要約を通じて「どこでユーザーが迷っているのか」「なぜ離脱したのか」といった仮説を立てやすくなり、改善のサイクルを迅速に回すことが可能になります。

パーソナライズドUIの可能性

ユーザーの行動履歴や過去データをもとに、表示内容やナビゲーションを柔軟に変化させるUI設計もAIによって現実味を帯びてきています。すべてのユーザーに同じUIを提供するのではなく、状況や嗜好に応じて最適化された体験を提供する設計が、今後の可能性として多くの現場で模索されていくと考えられます。ただし、パーソナライズを行う際には、ユーザーのプライバシーに十分配慮し、透明性と信頼性のある対応が求められます。

デザイナーの視点:AIとの共創

AIとの共創とは、単に業務をAIに置き換えることではなく、それぞれの強みを理解し合ったうえで補い合うことにあります。お互いの得意なことを活かして役割を分け合うことで、デザイナーとしてより高い価値を生み出す存在を目指すことができます。

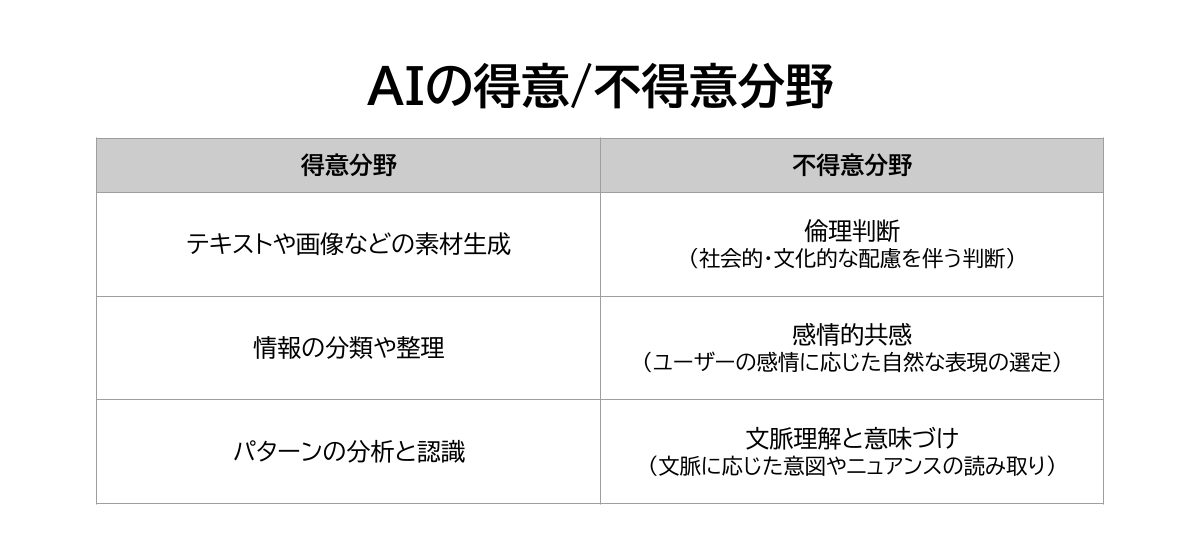

AIの得意・不得意分野

AIの得意分野

- テキストや画像などの素材生成

- 情報の分類や整理

- パターンの分析と認識

AIの不得意分野

- 倫理判断:社会的・文化的な配慮を伴う判断が苦手。

- 例)ジェンダーや文化的ステレオタイプを助長するような表現を生成してしまうことがある。

- 感情的共感:ユーザーの感情に沿った表現を自然に選ぶのが難しい。

- 例)過度に宣伝的で押しつけがましい印象を与え、不快感を招くことがある。

- 文脈理解と意味づけ:文脈に応じた意図やニュアンスの読み取りが不得意。

- 例)文脈を誤認し、ターゲットユーザーにそぐわないトーンやスタイルを提案してしまうことがある。

AIを取り入れる際の注意点

- 著作権やライセンスの不透明さ:

- 生成物の使用範囲には十分な確認が必要です。

- 学習データの偏り:

- AIは過去のデータに基づいて学習しているため、場合によっては偏った表現や、文脈を無視した出力をすることがあります。

- 提案への過信:

- AIの提示した内容を鵜呑みにせず、その背景や意図を問い直す視点が重要です。

「生成」はAI、「判断と意味づけ」はデザイナー

AIはあくまでツールであり、それをどう使うかが人の仕事です。デザイナーはAIが生み出した案に対して文脈を与え、何を選び、どう編集するかを判断する役割を担います。そのため、「何をつくるか」よりも「なぜつくるのか」という問いに立ち返り、意味を見出す力が重視されていくと考えられます。

AI時代におけるデザイナーに必要なスキルとマインドセット

AIを前提とした環境で働くこれからのデザイナーには、技術的なスキルに加えて、柔軟で探究的なマインドが求められます。

スキル

- AIリテラシー:

- AIの構造や特性を理解し、適切に使いこなす力

- コンセプト設計力:

- 「何を・なぜつくるか」を明確にし、設計する力

- 問いを立てる力・意味付け力:

- AIを活かす問いを設定し、出力の背景を考察する力

- 意図に沿った選定・編集力:

- AIが生成した案を取捨選択し、文脈に合わせて磨き上げる力

- ユーザー理解に基づく設計力:

- 共感や観察を通じて体験全体をデザインする視点

マインド

- 学び続ける姿勢と柔軟性:

- 技術やトレンドの変化に前向きに向き合い続ける姿勢

- 主体的な活用意識:

- AIに操作されるのではなく、自らの意志で使いこなす意識

- 問い続ける思考:

- AIの出力結果をそのまま受け取るのではなく、深掘りする思考態度

こうしたスキルとマインドを備えたデザイナーこそが、これからの時代において、AIと共創しながら本質的な価値を生み出せる存在となることでしょう。

未来展望(AIとデザインのこれから)

これまで述べてきたように、AIと共に働く時代、デザイナーに求められるのは、スキルの習得以上に問いを立て、意味を考える姿勢です。

今後、AIの進化とともに、UI設計にとどまらずユーザー体験全体の設計に携わる機会がさらに広がっていくでしょう。仮説検証やプロトタイピングのスピードは加速する一方で、「この体験は本当に価値があるのか?」と問い直す視点が、より重要になっていきます。私たちは、これからのデザイナーには「つくること」だけでなく、その背景にある意味を捉え、定義する力が求められていくと考えています。

私たちBAはただのアウトプットにとどまらず、意味や目的にまで向き合えるデザイナーと共に歩んでいきたいと考えています。

- 自分なりの仮説をもち、周囲と対話しながら進められる方

- 新しいツールを使いこなすだけでなく、未知の技術にも前向きに取り組む姿勢をもつ方

- 変化を恐れず、学び続けることに価値を見出せる方

私たちは、単なる制作会社ではなく、クライアントや社会に対して本質的な価値を届けられるチームでありたいと願っています。その実現に向けて、社内ではAI活用に関する分科会を設け、プロンプトの研究、多岐にわたるサイト分析などを通じて、実践的な学びを深めています。私たちは、AIをはじめとする多様な手段を活かし、「問い」から価値を生み出すデザイナーとの出会いを心から楽しみにしています。