「毎週の進捗報告書づくりが面倒だ」「会議用のレポート作成に時間が取られてしまう」そんな悩みを抱え、生成AIを活用して自動化を考えるビジネスパーソンは少なくありません。しかし、すべてをAIに任せることが最善とは限りません。重要なのは、AIと人間が協力して効率的かつ効果的な業務設計を行うことです。

そこで注目されているのが、生成AIを活用した自動報告エージェントの活用です。とくに、「Dify(ディファイ)」というノーコードツールを使えば、人間とAIの“ちょうどいい”役割分担による自動化が実現できます。

本記事では、Difyの基本的な特徴から、自動報告エージェント構築ステップ、人間との協働事例まで詳しく解説します。

1.Difyとは?業務特化型AIエージェントをノーコードで構築

Difyは、オープンソースで開発されたノーコードのAIアプリ構築プラットフォームです。このプラットフォームを利用することで、ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)をもとにして、業務特化型の「AIエージェント」をGUI操作で作成することができます。

Difyの主な特徴としては、まずノーコード対応であるため、プログラミングの知識がなくてもドラッグ&ドロップによってワークフローを設計できる点があります。また、このプラットフォームは汎用チャットではなく、特定の目的に応じたアプリケーションとして使用できる業務特化型であることも特徴です。さらに、外部データとの連携やAPI呼び出しにも対応可能な拡張性も備えています。

具体的には、「営業週報を自動生成するAI」や「問い合わせメールを分類して要約するAI」といった、特定の業務課題に特化したアプリケーションを簡単に作成することができます。

2.AIエージェントとChatGPTの違い

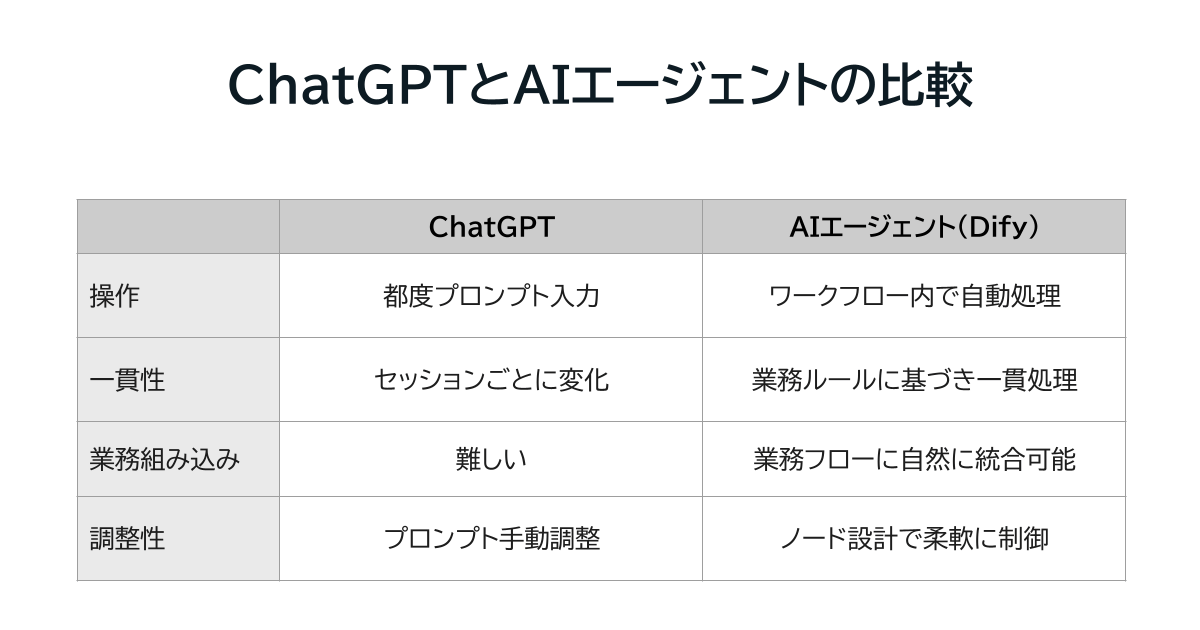

よく混同されがちな「ChatGPT」と「AIエージェント」ですが、明確な違いがあります。

つまり、ChatGPTは強力な会話AIである一方、AIエージェントは業務処理の自動化に向いているというわけです。Difyはこの「業務自動化」の文脈で非常に有効なツールといえます。

3.人間とAIの役割分担による効率化

AIは定型的・繰り返し作業に強い一方、人間は判断や創造性が求められる場面で力を発揮します。このため、以下のような役割分担が効果的です。

- データ収集・整理:AIがスプレッドシートやCSVからデータ抽出。

- 要約・分析:AIによる初期要約後、人間が内容確認と補足説明追加。

- 意思決定支援:AI生成レポートから人間が戦略立案や意思決定。

4.自動報告エージェントの活用例

それでは実際に、Difyを使ってどんな“報告業務”が自動化できるのでしょうか?

代表的なユースケースをご紹介します。

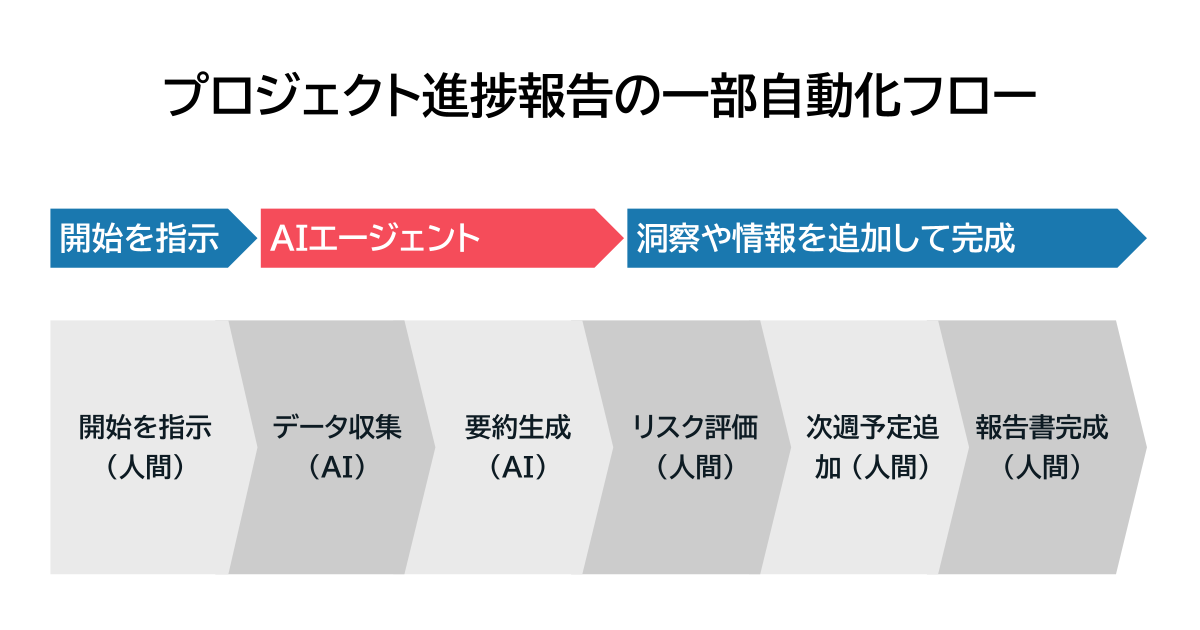

ユースケース1:プロジェクト進捗報告の一部自動化

背景

あるIT企業では、プロジェクトマネージャーが毎週進捗報告書を作成するために平均5時間を費やしていました。これにより、他の重要な業務に割ける時間が減少していました。

導入内容

AIタスク:Difyを使ってプロジェクト管理ツールからタスク完了状況と進捗データを自動取得。

人間タスク:AIが生成した要約文に対してリスク評価や次週予定を追加。

成果

報告書作成時間が5時間から1時間に短縮(80%削減)。

プロジェクトマネージャーは4時間/週の余裕が生まれ、戦略的業務に集中可能。

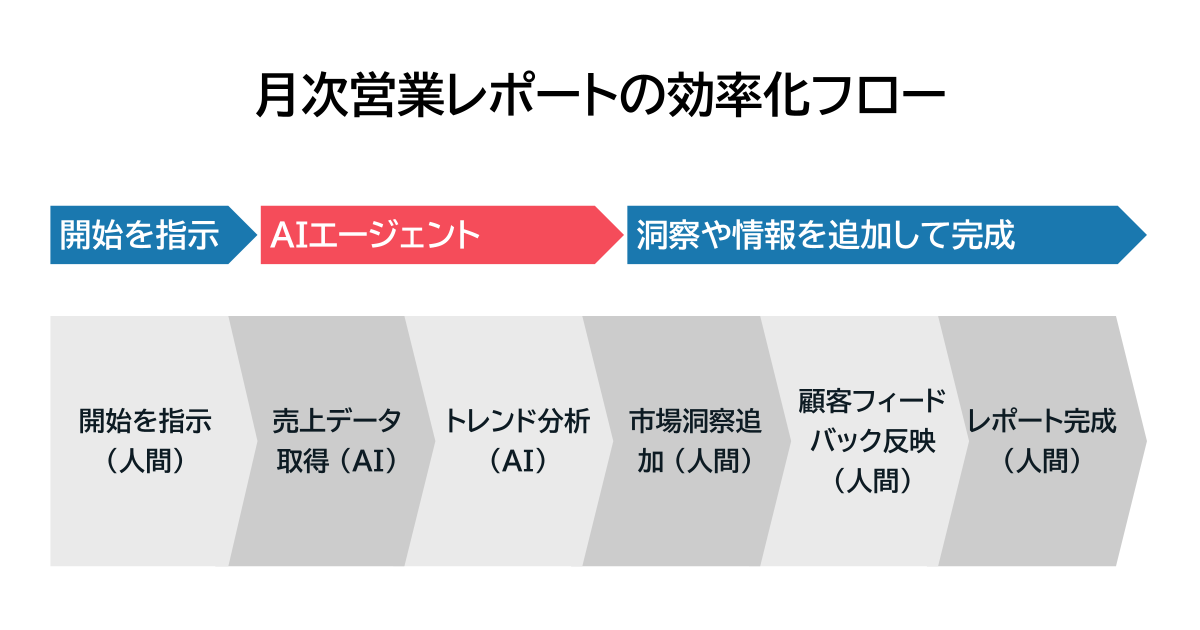

ユースケース2:月次営業レポートの効率化

背景

中堅製造業では、月次営業レポート作成に各部門で合計20時間かかっていました。手作業によるデータ集計と分析が主な原因でした。

導入内容

AIタスク:Difyで売上データ分析とトレンドグラフ作成。

人間タスク:市場変化への洞察や顧客フィードバックの反映。

成果

レポート作成時間が20時間から6時間に短縮(70%削減)。

データ精度向上による意思決定スピードアップで売上前年比15%増加。

5.他業務への応用:社内コミュニケーション強化

報告業務だけでなく、以下のようなバックオフィス業務にもDifyは活用できます。

ユースケース3:社内ニュースレターのたたき台の自動生成

背景

大手企業では、社内コミュニケーション強化のため毎月ニュースレターを発行しています。しかし、多くの情報収集と編集作業が必要で、広報チームは毎回10時間以上費やしていました。

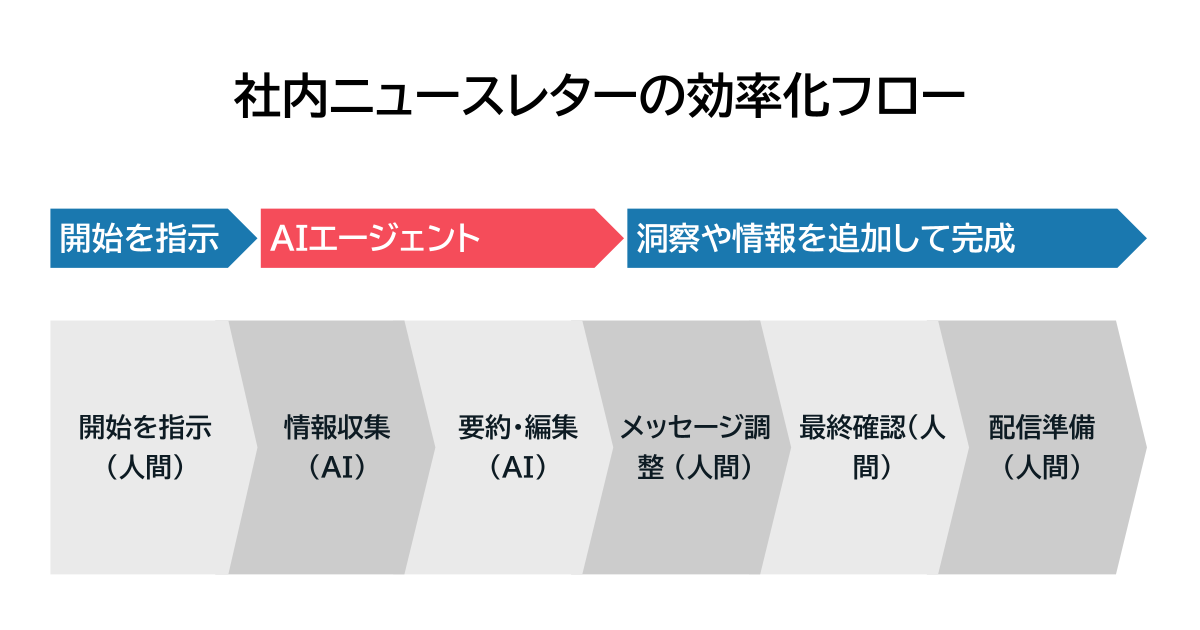

導入内容

AIタスク:各部署から情報収集、自動要約・編集。

人間タスク:重要メッセージやトーン調整、最終確認。

成果

ニュースレター準備時間が10時間から3時間に短縮(70%削減)。

情報精度向上と配信頻度増加で社員満足度アンケート結果が20%改善。

6.Dify導入・構築ステップ

それでは、実際にDifyで自動報告エージェントを導入するにはどうすればよいのでしょうか?

ステップ1:業務課題の洗い出し

まずは「どの業務プロセスが繰り返し・定型的か」を棚卸しします。週次報告書、月次レポートなどが適しています。

ステップ2:Difyワークフロー設計

GUI上で以下を設計していきます。

- 入力形式(例:CSV、フォーム、API)

- 処理ノード(例:要約、翻訳、分類)

- 出力形式(例:メール本文、PDF出力)

ステップ3:テスト運用と改善

最初から完璧なものは作らず、「小さく始めて改善する」ことが成功のカギです。数名のチームで試験運用し、フィードバックをもとに調整していきましょう。

ステップ4:本格運用とスケールアップ

運用フローが安定したら、他部署にも展開可能です。Difyは複数プロジェクト管理にも対応しているため、組織全体への水平展開もしやすい設計となっています。

まとめ:最適な“ちょうどいい自動化”から始めよう

生成AIブームの中で、「何でもAIに任せる」ことが最善とは限りません。しかしながら、“繰り返し・定型的・ルールベース”な業務については、自動化による大きなメリットがあります。

とくにDifyは、その柔軟性・操作性・拡張性から、中小企業でも気軽に導入できるAIツールとして注目されています。まずは小さく始めて、“ちょうどいい自動化”から導入してみませんか?

今こそ、「報告業務はAIに任せる時代」の幕開けです。