「なんとなく写真を大きくすれば良い?」「デザイナーのセンスに任せるしかない?」「上司が好むビジュアルにすべき?」——こうした声は、実はよく聞かれます。

Business Architects(�ビジネス・アーキテクツ、以下BA)は、BtoB領域を中心に、数多くのサービス・プロダクトサイトの立ち上げやリニューアルを支援してきました。その中で最も多くの悩みや相談が寄せられるのが「メインビジュアル」です。

この記事では、BAが大切にしている「共創」の姿勢と、納得解にたどり着くための考え方・進め方を、実践的なプロセスとともに紹介します。

なぜメインビジュアルで悩むのか?

ありがちな悩みや誤解

サイト制作において、メインビジュアルは最初に目に触れる「顔」のような存在です。しかし、その重要性にもかかわらず、制作現場ではたびたび次のような声が聞かれます。

- トップページの印象が弱いと言われるが、どう改善してよいか分からない

- 社内で見た目の好みだけで議論が割れてしまう

- ビジュアルの判断基準が曖昧で、ステークホルダーの意見がまとまらない

- デザイナーにうまく要望を伝えられず、修正が繰り返される

これらの悩みの多くは、「誰に」「何を」「どう伝えるか」という基本が曖昧なまま、デザインの検討に入ってしまっていることが原因です。

メインビジュアルの本来の役割とは?

メインビジュアルは、Webサイトに訪れたユーザーにとっての「最初の接点」です。単に見た目のインパクトを競うためのものではなく、企業の伝えたい価値や個性を、瞬時に、かつ直感的に伝えるための重要な情報設計の一部です。

- 印象形成:企業・サービスの世界観を第一印象で伝える

ユーザーは、Webサイトにアクセスした瞬間に、無意識のうちに「この会社はどんな雰囲気か」「自分に関係があるか」を判断しています。メインビジュアルは、その一瞬で企業の世界観や価値観を伝える“空気感”の役割を担っています。 - 情報伝達:提供価値や強みを直感的に伝える

見た目の美しさだけでなく、「この会社は何を提供しているのか」「どこが強みなのか」を、文章を読まずとも把握できるようにするのが、メインビジュアルの役割です。 - 行動喚起:ユーザーに「次のアクション」へ進んでもらうための導線

メインビジュアルは、ユーザーが次にどこへ進むべきかを示す「ナビゲーションの起点」としても重要です。魅力的な情報を伝えて終わりではなく、「もっと詳しく知りたい」「導入を検討したい」といった気持ちを喚起し、具体的な行動へとつなげていく導線を設計する必要があります。

これら3つの役割を目的と対象ユーザーに合わせてバランスよく組み立てることです。BAでは、プロジェクトごとにワークショップなどを通じて「らしさ」「伝えたい価値」「ユーザー行動」を言語化し、それをデザインに反映させるプロセスを重視しています。

制作前に必ず確認すべきこと

メインビジュアルの完成度は、実は制作に入る前の準備段階で決まると言っても過言ではありません。ここでよくあるのが、「とりあえず制作に入り、あとから見せ方を調整していく」という進め方。しかし、この方法では、制作が進むほど判断基準が曖昧になり、迷走するリスクが高まります。制作に入る前に、以下の問いにしっかり向き合うことが重要です。

- このビジュアルで「誰に」「何を」伝えたいのか?

メインビジュアルは全方位的に「なんとなく良い感じ」にするものではなく、明確なターゲットと伝えたいメッセージを定めることが第一歩です。 - 見せたい“空気感”や“印象”は何か?

視覚は言語より早く、強く伝わる情報です。だからこそ、「どんな印象をもってほしいか」を言語化しておくことが、ビジュアル設計の軸になります。 - 他ページや全体構造との関係性はどうなっているか?

トップページ単体で考えるのではなく、サイト全体の構成や情報設計との整合性を意識することが必要です。

こうした確認事項をプロジェクト冒頭でしっかり言語化・可視化しておくことが、後の制作・フィードバックフェーズで「目的と整合性に基づいた判断」を可能にします。

特に、関係者が多いプロジェクトではこの準備が分かれ道になります。BAでは、制作前にワークショップや対話を通じてこれらの要素を明確にし、「好みの話」に振り回されないための判断軸づくりを支援しています。

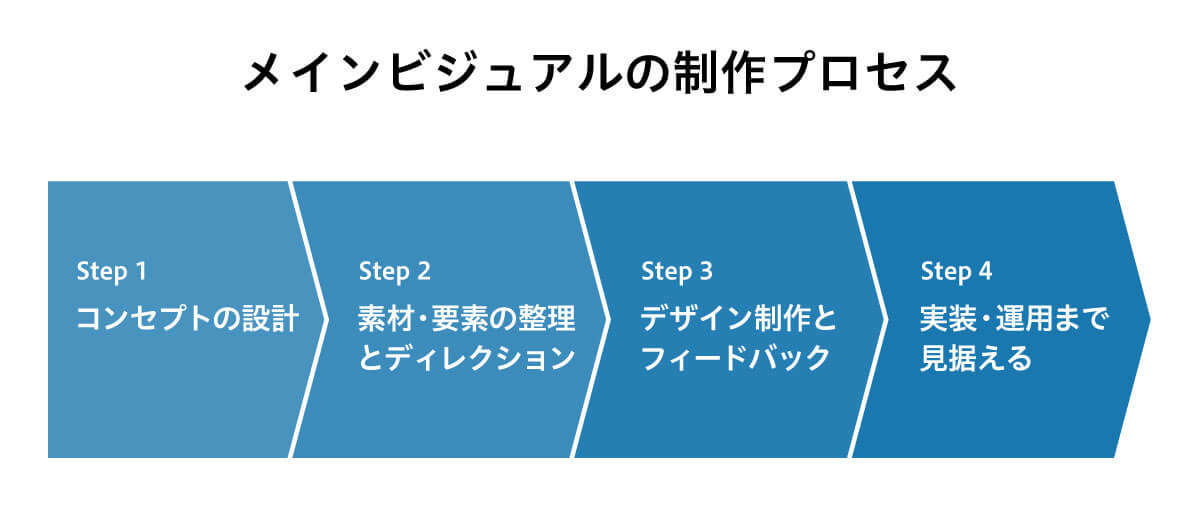

BAが実践するメインビジュアル制作プロセス

では、BAでは実際にどのようなプロセスでメインビジュアル制作を進めているのか、具体的に4つのStepでご紹介します。

Step1|コンセプトの設計

まず、サイトの顔となるメインビジュアルを通して、「誰に」「何を」伝えるかを明確に言語化する必要があります。これがすぐにパッと浮かぶと理想的ですが、なかなかスムーズに決まらないこともあるでしょう。

そのような場合には、クライアントも交えたワークショップを通して検討することも一案です。やり方に決まりはありませんが、例えばホワイトボードや付箋を活用し、キーワードを書き出して分類分けする方法などがあります。こうすることでステークホルダーと共に企業の価値を掘り起こし、共通認識を可視化できるだけでなく、クライアント自身が「伝えるべきこと」を再発見するプロセスにもなります。

Step2|素材・要素の整理とディレクション

Step1でコンセプトが決定したら、構成案に落とし込んでいきます。具体的には、メインビジュアルで伝えるべき内容を表現するビジュアル素材やテキスト、UIパーツなどの要素を検討していきます。

特にユーザーの印象を左右するビジュアルに関して、ワークショップで得られた価値観やイメージをもとに素材を選定します。選定時の注意点として、特定の偏ったキーワードだけで選定するのではなく、できるだけ幅広いジャンルのテーマや構図、被写体の候補素材を多めに選定する必要があります。そうすることで、クライアント側でもより多くの候補素材の中からコンセプトに合う素材を絞り込み、議論のうえで意思決定しやすくなります。

Step3|デザイン制作とフィードバック

ビジュアル素材の候補が絞り込めたら、実際にデザイナーがデザイン案を制作し、プロジェクトメンバーと具体的なイメージを共有します。その際、複数案を提示し、それぞれに明確な「意図」と「ねらい」の説明を添えることで、クライアント側も「好み」ではなく「目的との整合性」の観点から評価しやすくなります。

また、ステークホルダーに説明することも見据え、これまでのワークショップの成果をプロトタイプに反映し、社内説明にも活用できる資料と合わせて提供するとよいでしょう。

Step4|実装・運用まで見据える

メインビジュアルの方向性が決定したら、本格的な制作・実装に進みます。その際に、PCやタブレット、スマホなど画面幅が変わっても表示を最適化するレスポンシブ対応や、多言語サイト展開をしている場合は多言語への配慮も必要です。

実装が完了し公開された後も、どこかのタイミングでメインビジュアルを更新する機会が訪れるでしょう。その際、運用担当者が迷わず更新できるガイドラインの整備までできると、長期的に破綻しないサイト運用が可能になります。

BAが支援させていただいた事例紹介

上記4Stepの手順でBAが実際にご支援した事例をご紹介します。

大手メーカーであるC社さまでは、グローバルサイトの全面リニューアルを希望されており、当然ながらサイトの顔となるTOPページのメインビジュアルの刷新も重要な課題のひとつでした。

特に「ターゲットユーザーに対して、C社の企業理念や事業内容が十分に伝わってない」

という課題に対して、まずはメインビジュアルのコンセプトの設計から取り組みました。

そのためにお客さまとBAによるプロジェクトメンバーでワークショップ(全2回)を実施しました。第1回では、企業理念から連想されるイメージのキーワードを事前に各メンバーが抽出し、集まったキーワード群をもとに、「C社として何を最も伝えるべきか」をディスカッションを通じて明確にしていきました。

第2回のワークショップでは、抽出したキーワードをヒントに事前に選定した100種類以上の候補素材を机に並べ、各メンバーがコンセプトに最適だと思う写真に投票し、議論を重ねながら最終的に10数種類に絞り込みました。

その後、最終候補の画像はキャッチコピーやテキスト、UIパーツも含めプロトタイプを作成し、その具体的なイメージからさらに比較検討を重ね、最終的なビジュアルを決定し、ステークホルダーにも合意を得ることができました。

関係者全員が「目的のために、これが最適解である」という共通認識をもち、納得感をもって進められた事例となりました。

企画設計フェーズからサイトの課題解決を支援|英語サイトリニューアル C社様 | BAsixs(ベーシックス)

よくある落とし穴とその回避策

メインビジュアルの制作でつまずく原因の多くは、「なんとなく」で進めてしまったり、関係者の認識にズレがあることです。

ここでは、BAが実際のプロジェクトで経験した“よくある課題”と、それにどう対処しているかをご紹介します。

落とし穴1:見た目の好みで社内が割れる

よくある課題

- 「青がいい」「もっと派手にしたい」など、個人の好みが前面に出て収拾がつかなくなる

- 経営層と現場で評価ポイントが異なり、判断がブレる

BAの対応策

- ワークショップで共通の価値観や目指す印象を言語化し、全員で「らしさ」を共有

- 意思決定者を事前に特定し、合意形成のフローを設計

- デザイン案には「意図」と「ねらい」を明記し、主観ではなく目的との整合性で評価できるようにする

落とし穴2:コンセプトとビジュアルの不一致

よくある課題

- 文章で定義されたブランドメッセージと、ビジュアルがちぐはぐ

- 「信頼感を出したい」と言いながら、派手で刺激的な表現が採用されている

- 一貫性のないトーン&マナーで、サービス全体の印象がバラバラになる

BAの対応策

- 制作前にブランドのキーワードや“言葉にならない感覚”を具体化

- 例:

- 「落ち着き」=余白とグレートーン

- 「信頼感」=目線の合った人物写真 など

- 例:

- デザインの構成要素(写真・色・フォント・余白・UIパーツなど)とコンセプトの関係をロジカルに説明できるよう整理

- 初稿に対して「このデザインはこのコンセプトに基づいている」と裏付け資料を添えて提出

落とし穴3:運用を見据えていない設計

よくある課題

- 初稿は良かったが、更新のたびに印象が崩れていく

- 担当者によってビジュアルのトーンがバラバラになる

- 運用者が「何をどう変えていいか分からない」と困惑

BAの対応策

- 初期設計から「更新のしやすさ」「再現性の高さ」を考慮したテンプレート設計

- 写真選定ルールやキャッチコピーのトーンなど、運用ガイドラインを整備

- 実装時にはCMSの機能に合わせた更新パターンのサンプルも納品し、運用担当者の不安を解消

落とし穴を防ぐために必要なのは「段取り」と「共通言語」

よくあるトラブルの多くは、「はじめにちゃんと話しておけば防げたこと」ばかりです。

BAでは、単にデザインを進めるのではなく、プロジェクト全体の段取り設計から支援することで、トラブルを未然に防ぎ、「納得感あるビジュアル」をお客さまと一緒に実現しています。

納得できるメインビジュアルをつくるために

「納得できるメインビジュアル」は、見た目の好みによって決まるものではありません。

また、「関係者全員がなんとなくOKと言ったからOK」という状態も、真の納得とは言えません。

本当に意味のある納得解とは、関係者全員が「目的のために、これが最適だ」と理解し、腹落ちしている状態です。

そのために必要なのは、合意形成のプロセスと、判断基準の言語化と可視化です。

私たちは、納得できるメインビジュアルをつくるための判断軸を「見える化」することを重視しています。

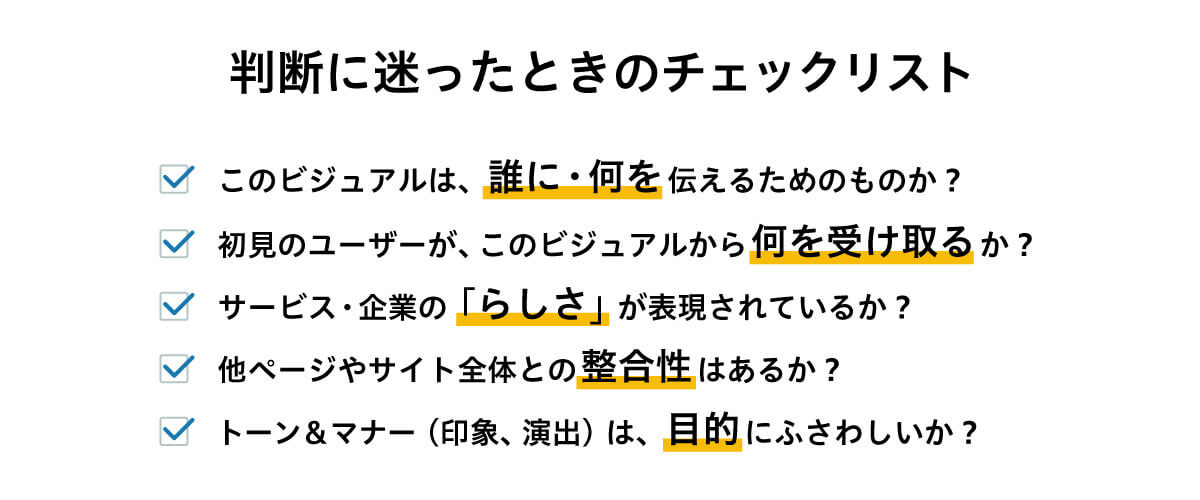

判断に迷ったときのチェックリスト

- このビジュアルは、誰に・何を伝えるためのものか?

- 初見のユーザーが、このビジュアルから何を受け取るか?

- サービス・企業の「らしさ」が表現されているか?

- 他ページやサイト全体との整合性はあるか?

- トーン&マナー(印象、演出)は、目的にふさわしいか?

「YES」と答えられない項目がある場合は、デザインそのものではなく、前提や設計に立ち返るべきかもしれません。

まとめ|共創で見つける、意味あるビジュアル

メインビジュアルは、Webサイトの「顔」であり、ユーザーとの最初の接点です。

だからこそ、「なんとなく」で決めずに、時間をかけて言語化し、関係者と合意をつくっていく価値があると私たちは考えています。

ビジュアルの完成度は、デザイナーの感性やスキルだけで決まるものではありません。

「誰に、何を、どう伝えるか」をクライアントとパートナーが共に深掘りしながら、納得できる“判断軸”を見つけることが、最終的に“意味のあるビジュアル”につながります。

BAでは、社内外のステークホルダーを巻き込みながら、戦略設計からワークショップ設計、デザイン制作、実装・運用設計まで一貫してご支援しています。