「えっ、準委任って成果物ないんですか?」

「納品日の定義って契約書に書いてありましたっけ…?」

Web制作の発注を任されたものの、請負と準委任の違いや、成果物の範囲に不安を抱えたことはありませんか?

見積もりが通ったあとに「契約書の確認はこれから…」というケースも少なくありません。

契約の形式や条文のちょっとした見落としが、大きなトラブルにつながることも。

とくに調達や営業の方など、技術的な背景を専門としない担当者にとっては、見落としやすいポイントもあります。

本記事では、請負・準委任契約にまつわるトラブルを防ぐための「契約チェックガイド」として、契約前に押さえておきたい基本とチェックポイントを事例とともに整理します。

あとからトラブルにならないための契約、一緒に見直してみましょう。

Web制作契約で起きがちなトラブル

Web制作に関わる契約では、発注側と受注側の間での「認識のズレ」が原因となるトラブルが後を絶ちません。 とくに、契約形態(請負/準委任)の違いを理解しないまま業務がスタートすると、納品物の認識、スケジュール、請求のタイミングなどが食い違い、後々大きな問題に発展することも。

このセクションでは、よくあるトラブルの例とその背景を読み解き、契約前に気をつけるべきポイントのヒントを紹介します。

納期が遅れる?思っていた成果物じゃない?

たとえば、発注側は3月末までに「トップページを公開」と考えていたのに、受注側は「トップページを納品」と捉えていた。

こうした「納期」や「成果物」に対する認識のズレは、Web制作現場で頻発するトラブルの一つです。

さらに、「デザイン案は出したが、納品物ではないと思っていた」「議事録が成果物だとは聞いていない」など、どこまでが成果物に含まれるのかの判断にも差が生まれがちです。

背景には、契約書や要件定義書の内容が曖昧なまま進行してしまうことがあり、とくに準委任契約では「作業内容」と「成果物」の線引きが不明瞭になりやすい傾向があります。

なぜトラブルが起きるのか?

多くのトラブルは、以下のような「曖昧さ」が原因です。

- 契約形態を理解していないまま進行

- 請負契約=完成責任、準委任契約=作業遂行責任という基本の違いが伝わっていない。

- 期待値のズレ

- 発注側と受注側で「いつ・何を・どのレベルで」納品するのかの認識が異なる。

- 契約書の記述不足

- 成果物の定義、納品タイミング、検収条件などが明記されておらず、解釈の余地がある。

これらは、事前に「どんな契約を結び、何を目的としているのか」を共通理解にしておくだけで、十分に回避できるトラブルです。

次のセクションでは、そのカギとなる「契約形態」の違いについて、丁寧に整理していきます。

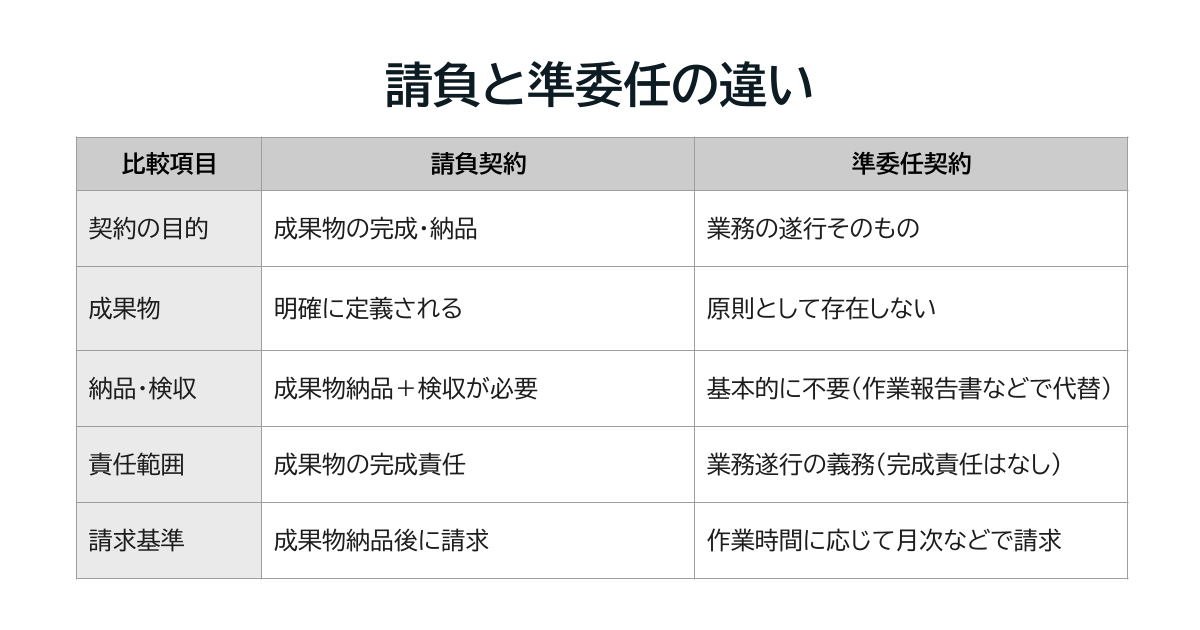

請負と準委任の契約形態の違いとは?

Web制作における契約形態は、大きく「請負」契約と「準委任」契約に分かれます。

それぞれの契約には、以下のような面で明確な違いがあり、発注側が理解しておくことが重要です。

- 目的

- 成果物の有無

- 責任範囲

- 納品や検収

- 請求基準

このあとご紹介する請負契約と準委任契約の主な違いの比較表では、実務で混乱しやすいポイントを整理し、請負と準委任の契約の違いをわかりやすくまとめています。

請負契約の特徴・メリット・注意点

請負契約は「成果物の完成」を目的とする契約形態です。納期や品質に対して、受注側(請負側)が責任を負います。成果物が完成してはじめて、報酬が発生する点が大きな特徴です。

- 特徴

- 成果物の納品をもって契約が完了

- 品質・納期の責任が受注側にある

- 完成しなければ報酬は支払われない

- メリット

- 完成責任が明確

- 納品後に支払うので安心

- スケジュール管理がしやすい

- 注意点

- 仕様変更が発生した場合は、別途契約・追加費用が必要

- 完了検収の基準が曖昧だとトラブルになりやすい

- プロジェクトの要件が固まっていないと不向き

請負契約では、成果物の完成責任を負うため、スケジュールの遅延や品質不良がすべて受注側の責任とされやすいです。その分、契約内容や要件の精緻化が不可欠となります。

準委任契約の特徴・メリット・注意点

準委任契約は「作業を遂行すること」に対して報酬を支払う契約形態です。成果物の完成が必須ではなく、業務の遂行自体が契約の対象となります。

- 特徴

- 作業の実施が契約の履行とみなされる

- 納期や成果物の完成責任は明確には求められない

- 毎月の稼働や進捗報告をもって契約を管理

- メリット

- 要件が固まっていないフェーズでも柔軟に契約できる

- 保守運用や調査、要件定義などにも適している

- スコープ変更が発生しても都度合意で対応しやすい

- 注意点

- 成果の保証がないため、期待値のズレが起きやすい

- スケジュール管理・成果確認には発注側の関与が必要

- 契約上は「完成しない」業務なので、社内処理と齟齬が出やすい

とくに請負契約を前提とした稟議承認フローをもつ企業では、書類処理や請求の明確化が必要です。たとえば、作業報告書を「納品物」とみなす場合は、関係者間で定義を共有しておくことが重要です。

請負と準委任の違いを表で比較!

よく混同されがちな「請負」契約と「準委任」契約の違いについて、表にまとめました。

契約形態を決める際や、契約書を確認する際の参考にしてください。

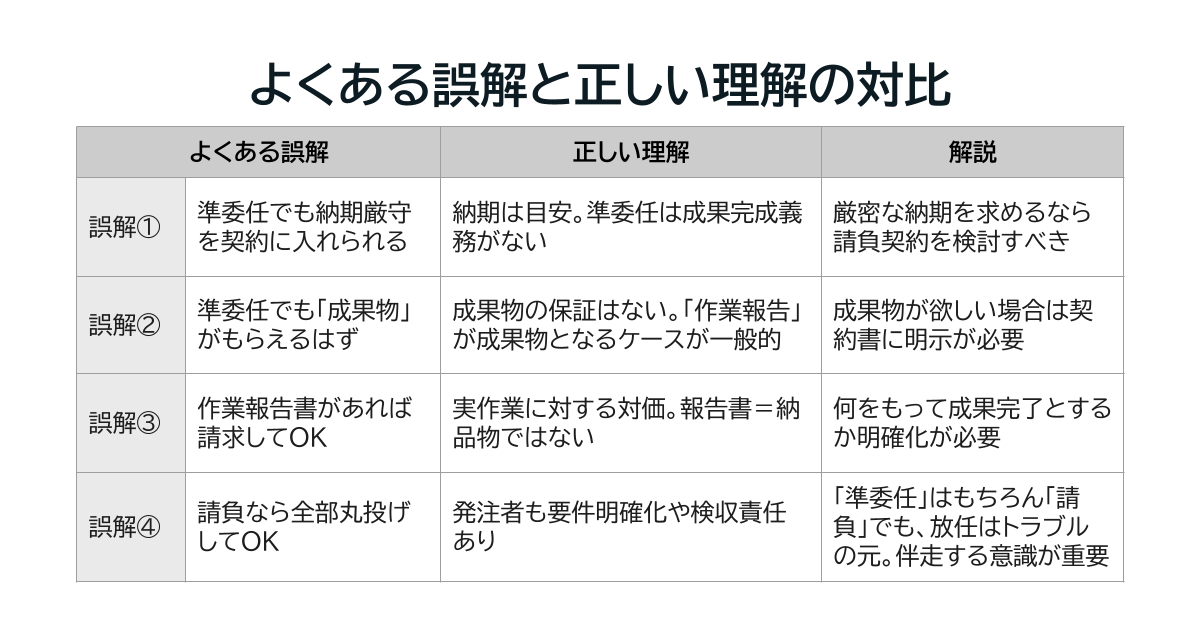

契約形態でよくある誤解とその背景

「契約書に書いてあるから安心」

そう思っていても、契約形態に対する理解が曖昧なまま進めると、思わぬトラブルにつながることがあります。

たとえば「準委任でも納期は絶対」「作業報告書があるから成果物は提出済み」など、よくある「なんとなく」の認識が、実際の契約内容とズレてしまうことは少なくありません。

本セクションでは、そうした誤解がなぜ起こるのか、その背景にある曖昧な表現や共通認識のズレを整理しながら、契約書や発注資料で気をつけるべきポイントを解説します。

よくある誤解:「準委任でも納期厳守」はOK?

「準委任契約でも、納期だけは守ってください」

これは一見もっともな要望のようでいて、実は契約形態に合っていないリクエストです。準委任契約では「業務の遂行」が契約の目的であり、「成果物の完成」は義務ではありません。

つまり、スケジュールの遅れがそのまま「契約違反」につながるとは限らないのです。

そのため、準委任契約においてはマイルストーンを共有し、進捗の見える化によって合意形成することが重要です。納期は「約束」ではなく「目安」と捉え、柔軟な対応とコミュニケーションが求められます。

あわせて注意したいのは、「納期」という言葉の扱い方です。たとえば請負契約のように「成果物の完成」が契約の目的である場合、納期は法的な義務となり、遅延が契約不履行とみなされるリスクがあります。

一方、準委任契約では成果物の完成は求められないため、納期は「希望スケジュール」や「予定期間」として共有するのが一般的です。契約書や発注書の記載でも、あらかじめ「希望納期」などと明記しておくことで、関係者間の期待値のズレを防ぐことができます。

よくある誤解:「作業報告書=成果物」は本当?

準委任契約では、稼働内容を証明する「作業報告書」の提出が一般的です。ただし、これは本来「成果物」ではなく、業務の遂行を記録・証明するための書類です。

しかし現場では、作業報告書をそのまま「納品物」として扱い、検収の対象にしてしまうケースもあります。これは、請負契約の運用習慣を準委任契約に持ち込んでしまうことが原因です。

実際には、契約上「納品物=作業報告書」と定義するケースも存在し、たとえば業務委託基本契約と個別契約を組み合わせて、「納品物は作業報告書とする」と明記することで、検収や請求に対応している場合もあります。

このような運用は可能ですが、契約書で明確に定義し、関係者間で合意しておくことが不可欠です。取り決めが曖昧なままだと、「何が成果物か」「請求の根拠は何か」が不明確になり、トラブルにつながります。

なお、成果物の完成や納品を明確に求める場合は、契約形態を請負契約に変更するか、準委任契約内で例外的に成果物を定義するなど、事前の設計が重要です。

誤解が起こる背景にある「曖昧さ」

「準委任でも納期は厳守できる」

「成果物なしでも成果物請求ができる」

そんな誤解が、思わぬ契約トラブルを招くこともあります。

こうした誤解の多くは、契約用語の意味が曖昧なまま運用されていることや、他プロジェクトの慣例に倣って契約してしまうことに起因しています。

たとえば「納期」と記載があっても、それが「義務」なのか「希望」なのかが文脈で判断されてしまい、発注側・受注側で期待値がズレてしまうケースも少なくありません。

また、「作業報告書を成果物とみなす」といった文言も、契約上の定義がなければ、請求の根拠として適切に扱えず、後工程(社内承認・検収・支払い処理)に支障をきたすリスクがあります。

その契約、実は誤解かも? よくある誤解と正しい理解の対比表

そこで、よくある誤解を具体的な正しい理解との対比で整理しました。以下のようなポイントに心当たりがあれば、契約書や社内フローの見直しが必要かもしれません。

誤解の裏には、「他案件の慣例での依頼」や「言葉の曖昧さ」が潜んでいることが多く、発注前の確認や、関係者間での認識合わせがトラブル防止のカギになります。

とくに準委任契約では、進行中のすり合わせが重要になるため、契約後も「伴走する姿勢」を持ち続けることが円滑なプロジェクト運営につながります。

このあと紹介するチェックポイントを参考に、契約前後でのコミュニケーションと確認事項を整理していきましょう。

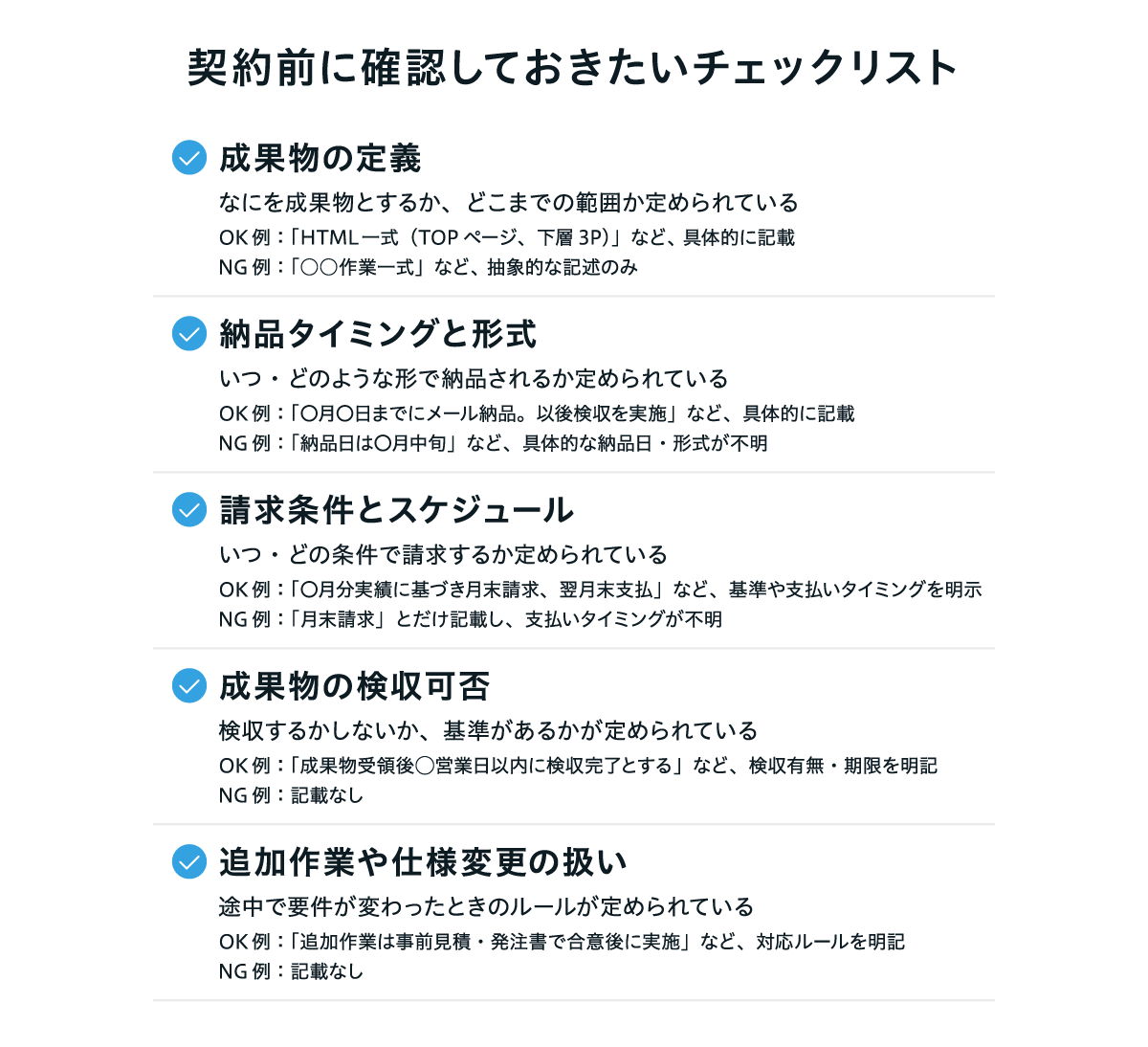

もう迷わない!発注前に見ておきたい3つのチェックポイント

「契約書はあるけど、ちゃんと合意できてる?」

そんな不安を感じた経験はありませんか?契約トラブルの多くは、最初のすれ違いから始まります。

ここでは、発注時に確認しておくべき3つの基本チェックポイントを紹介します。

実務の中で迷いやすい部分や、見落としがちな観点を整理しておくことで、後の認識ズレや処理トラブルを未然に防ぐことができます。

ポイント1:契約前に確認すべき5つの観点

契約前に押さえておきたいのは、次の5つの基本観点です。

- 成果物の定義:何を成果物とするか、どこまでの範囲か

- 納品のタイミングと形式:いつ・どのような形で納品されるか

- 請求条件とスケジュール:いつ・どの条件で請求するか

- 成果物の検収可否:検収するかしないか、基準はあるか

- 追加作業や仕様変更の扱い:途中で要件が変わったときのルールは?

これらは契約書や発注資料に明記しておくことが重要です。

下記のチェックリストでは、これらの項目について「望ましい(OK)表現」と「NG表現」を例示して紹介しています。この項目を押さえておくだけでも、実務上のトラブルをかなり減らすことができます。

ポイント2:契約書に必ず盛り込んでおくべき項目

業務内容や請求条件を「口頭で確認したから大丈夫」という対応は、後々のトラブルを招きがちです。

契約書には最低限、以下の情報を明文化しておく必要があります。

- 成果物の内容・定義

- 支払い条件(例:前払い・成果物受領後支払いなど)とスケジュール

- 修正・変更対応の範囲

- 業務期間・作業範囲

- 責任分担・検収条件

記載があっても表現が曖昧な場合は、関係者内で定義や認識をすりあわせておくのがポイントです。

ポイント3:請求・納品・成果物のタイミングに注意

とくに準委任契約では「成果物がないから納品は不要」と誤解されがちですが、請求処理や社内稟議には「納品の根拠」が必要になります。

そのため、作業報告書を「納品物」とみなすケースもありますが、その扱いには注意が必要です。

- 何をもって納品とするか?(作業完了の定義)

- 作業報告書の提出有無と内容

- 検収の要否と方法

- 請求サイクルと処理フロー

こうした観点を契約時に整理しておくことで、支払い処理の混乱やスケジュール遅延を未然に防ぐことができます。

なお、請負契約でも請求・納品のタイミングは明文化が必須である点は共通です。

まとめ:契約前に「気づいておくべき」視点

契約に関するトラブルの多くは、「知らなかった」「想定と違った」という「認識のズレ」から始まります。

トラブルを防ぐには「知っておく」が第一歩

請負・準委任といった契約形態の違いを理解しないまま進めてしまうと、納品・請求・責任分担に関して、発注側・受注側ともに「言った/言わない」の状態に陥りやすくなります。

本記事ではとくに、準委任契約において誤解を招きやすいポイントと、契約書・発注書で確認すべき5つの観点を中心に整理しました。

これらを契約時に明確にするだけでも、実務の混乱や社内処理の齟齬を大きく減らすことができます。

契約の段階で「どんな責任があるのか」「成果物とは何か」「納品や請求の条件は何か」を共通の言葉で整理することが、信頼関係の構築とプロジェクトの安定運営につながります。

準委任だから「ざっくり」でいい、請負だから「丸投げOK」でいい、というわけではありません。

契約の柔軟さと曖昧さを混同せず、発注者としての視点と責任を持って契約に臨むことが、プロジェクト成功への第一歩です。

まずは今回ご紹介した5つの観点をもとに、自社の契約書や発注資料を見直すことからはじめてみましょう。